In der Welt der menschzentrierten Gestaltung stoßen wir immer wieder auf zentrale Leitlinien, die uns helfen, den Designprozess zu strukturieren und qualitativ hochwertige Lösungen für Menschen zu entwickeln. Nach sechs vorherigen Kernlogiken widmen wir uns nun der siebten und letzten, die einen ganz besonderen Fokus hat: die Zukunft. Diese Kernlogik beschäftigt sich mit der Frage, warum wir überhaupt gestalten, für wen und vor allem für wann wir gestalten. Denn es geht nicht nur um das Hier und Jetzt, sondern immer auch darum, eine gute Zukunft für die Menschen zu schaffen, die unsere Lösungen nutzen werden.

In diesem Artikel möchte ich dir einen umfassenden Einblick in diese siebte Kernlogik geben. Dabei reflektiere ich die Spannungsfelder zwischen Gegenwart und Zukunft, erläutere die Bedeutung von Technologiesprüngen und zeige auf, wie wir den Kontext – Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft – in unseren Gestaltungsprozess integrieren können. Außerdem gehe ich darauf ein, wie wir Qualität in zukünftigen Lösungen sichern und welche Rolle das Einbeziehen aller Stakeholder dabei spielt. Lass uns gemeinsam in die spannende Welt der Zukunftsgestaltung eintauchen!

Warum gestalten wir? Ein Blick auf die Kernlogiken und deren Leitlinien

Bevor wir tief in das Thema Zukunft eintauchen, lohnt sich ein kurzer Rückblick auf die bisherigen Kernlogiken der menschzentrierten Gestaltung. Diese Logiken sind mehr als nur Richtlinien – sie sind Wegweiser, die uns helfen, das komplexe Feld des Designs für Menschen zu verstehen und zu strukturieren.

Wir haben bisher unter anderem betrachtet:

- Was ist die Blaupause menschzentrierter Gestaltung?

- Wie kommen wir vom Ist-Zustand zu einer neuen Lösung?

- Wie gestalten wir unter Berücksichtigung von Verhalten, Kontext und Bedürfnissen?

- Wie arbeiten wir effektiv zusammen?

Und heute ergänzt die siebte Kernlogik dieses Fundament, indem sie den Fokus auf die Zukunft legt – auf die Gestaltung nicht nur für das Heute, sondern für das Morgen.

Die Zukunft ist unser Ziel – aber nicht nur

Ein zentraler Gedanke dieser Kernlogik ist klar und deutlich formuliert: Es geht immer um die Zukunft. Wir bauen Lösungen für Menschen, die in der Zukunft leben und arbeiten. Nicht für gestern oder nur für das aktuelle Jetzt.

Doch der Blick auf die Zukunft ist komplex. In meiner langjährigen Erfahrung mit Workshops und Weiterbildungen bin ich häufig auf einen wichtigen Widerspruch gestoßen: Viele sagen, dass das klassische Usability Engineering zu kurz greift, weil es sich zu sehr auf den Ist-Zustand konzentriert und nur bestehende Lösungen optimiert. Andere Methoden hingegen setzen stark auf die Zukunft und ignorieren oft, was heute schon existiert.

Als „Mittelkind“ zwischen diesen beiden Welten habe ich gelernt, dass es kein Entweder-oder gibt, sondern ein sowohl-als-auch. Es gilt herauszufinden, wann der Fokus auf das Ist wichtig ist und wann der Blick auf die Zukunft dominieren sollte.

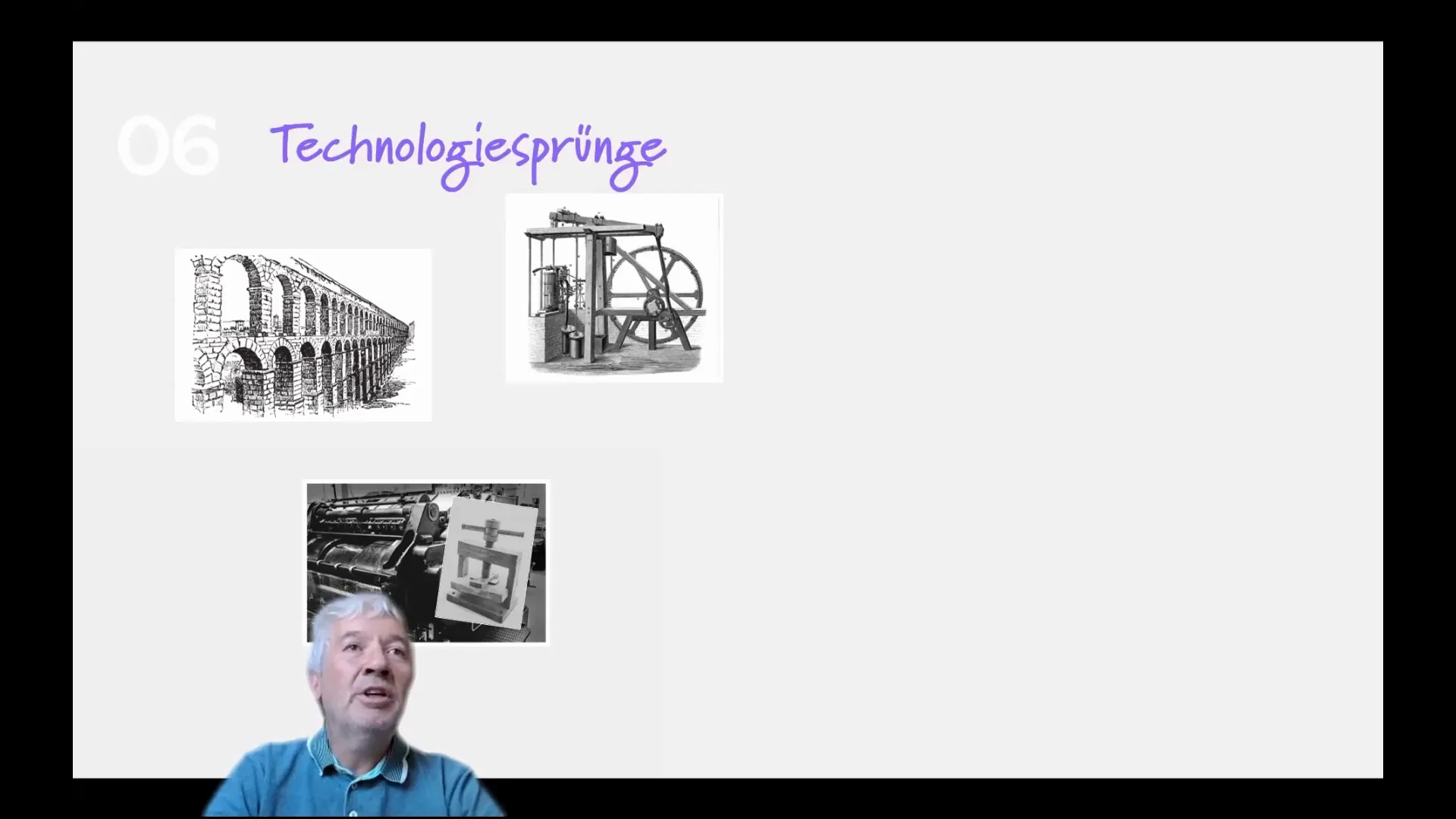

Technologiesprünge als Treiber der Zukunft

Um die Bedeutung der Zukunft besser zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf sogenannte Technologiesprünge. Diese haben unsere Gesellschaft und unser Leben immer wieder tiefgreifend verändert. Einige Beispiele illustrieren das sehr anschaulich:

- Die römischen Viadukte: Mit innovativen Bauweisen wie Bögen und Zement bauten die Römer beeindruckende Wasserleitungen und Straßen, die Infrastruktur und Lebensqualität revolutionierten.

- Der Buchdruck: Durch die Erfindung des Buchdrucks konnten Informationen viel effizienter verbreitet, gespeichert und konserviert werden – eine wahre Revolution in der Wissensvermittlung.

- Die Dampfmaschine: Sie leitete die Mechanisierung und Automatisierung ein, wodurch viele Arbeitsprozesse effizienter wurden, aber auch soziale Konflikte entstanden, wie die Maschinenstürmer zeigten.

- Die Elektrifizierung: Sie ermöglichte neue Beleuchtungs- und Energieformen, die unser tägliches Leben grundlegend veränderten.

- Das Internet und HTTP: Tim Berners-Lees Erfindung des HTTP-Protokolls in den 1980ern öffnete die Tür zum heutigen digitalen Zeitalter, in dem wir 24/7 auf Informationen zugreifen können.

Diese Technologiesprünge zeigen, dass technologische Innovationen immer auch soziale und kulturelle Veränderungen mit sich bringen. Sie sind Treiber für neue Nutzungskontexte, die wir als Designer verstehen und mitgestalten müssen.

Die duale Perspektive: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft im Kontext

Ein weiterer wichtiger Aspekt der siebten Kernlogik ist die Erkenntnis, dass wir bei der Betrachtung von Nutzungskontexten nicht nur den aktuellen und zukünftigen Kontext im Blick haben sollten, sondern auch die Vergangenheit. Denn Kontexte sind nicht statisch, sondern entwickeln sich über die Zeit.

Diese Perspektive eröffnet uns die Möglichkeit, aus der Geschichte zu lernen, um bessere Zukunftslösungen zu entwickeln. Warum ist etwas heute so, wie es ist? Welche Entscheidungen und Bedürfnisse haben dazu geführt? Welche Regeln und Gewohnheiten prägen den aktuellen Kontext?

Ein inspirierendes Beispiel ist Nikolaus Tesla, der seine Ziele manifestierte, indem er sie mehrfach täglich visualisierte und als bereits erreicht ansah. Dieses Prinzip der Zielvisualisierung ist zeitlos und zeigt, wie Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander verknüpft sind.

Wenn wir in der Gestaltung diese zeitliche Dimension berücksichtigen, können wir bewährte Elemente bewahren und gleichzeitig innovativ in die Zukunft denken.

Designanalyse: Die Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft

Wie gelingt es nun, die Lücke zwischen dem, was war, und dem, was sein soll, zu schließen? Eine Methode, die ich dafür entwickelt habe, ist die Designanalyse.

Dabei beginnt man mit einer sorgfältigen Inspektion der aktuellen Situation und der bestehenden Lösungen. Das können digitale Interfaces sein, aber auch analoge Lösungen. Die Analyse wird in verschiedene Gestaltungsaktivitäten unterteilt, etwa:

- Struktur der Informationen

- Prozesse der Aufgabenerledigung

- Informationen zu Objekten

- Nutzerführung durch das Interface

- Darstellung und Wahrnehmung von Informationen

Diese Kategorisierung hilft dabei, konkrete Baustellen zu identifizieren, die in der Weiterentwicklung berücksichtigt werden müssen. Dabei ist es wichtig, Hypothesen zu bilden, warum bestimmte Elemente heute so sind, wie sie sind. Dies kann durch Gespräche mit Stakeholdern, Technikern oder Nutzern erfolgen.

Die Designanalyse stellt sicher, dass wir das Bewahrenswerte erhalten und gleichzeitig die Weichen für eine innovative Zukunft stellen.

Qualität der zukünftigen Lösung sichern: Ein vielschichtiger Prozess

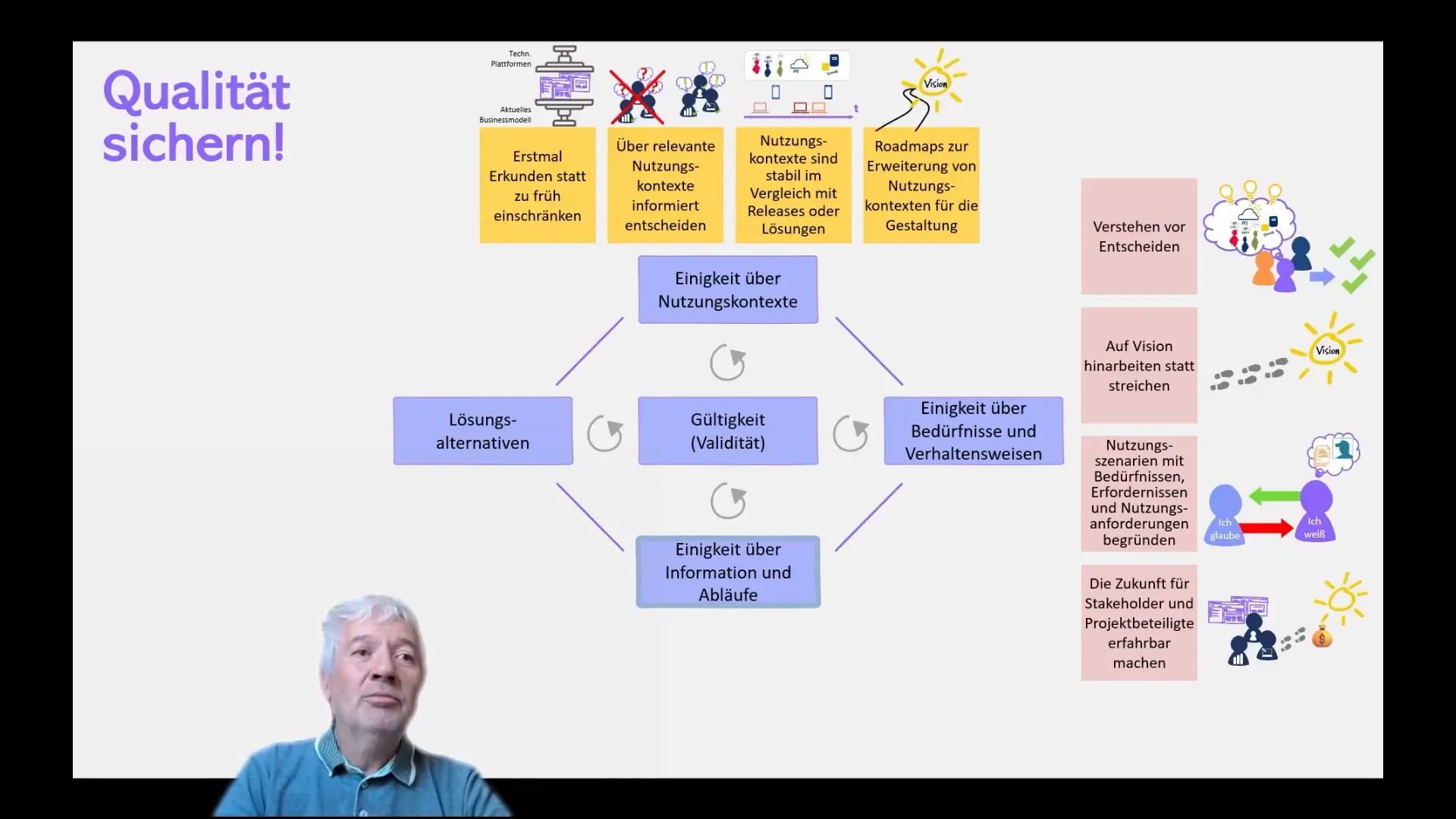

Die Entwicklung einer guten Zukunftslösung ist kein Zufall. Sie erfordert systematisches Vorgehen und das Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Die siebte Kernlogik legt dabei besonderen Wert auf die Qualitätssicherung zukünftiger Lösungen.

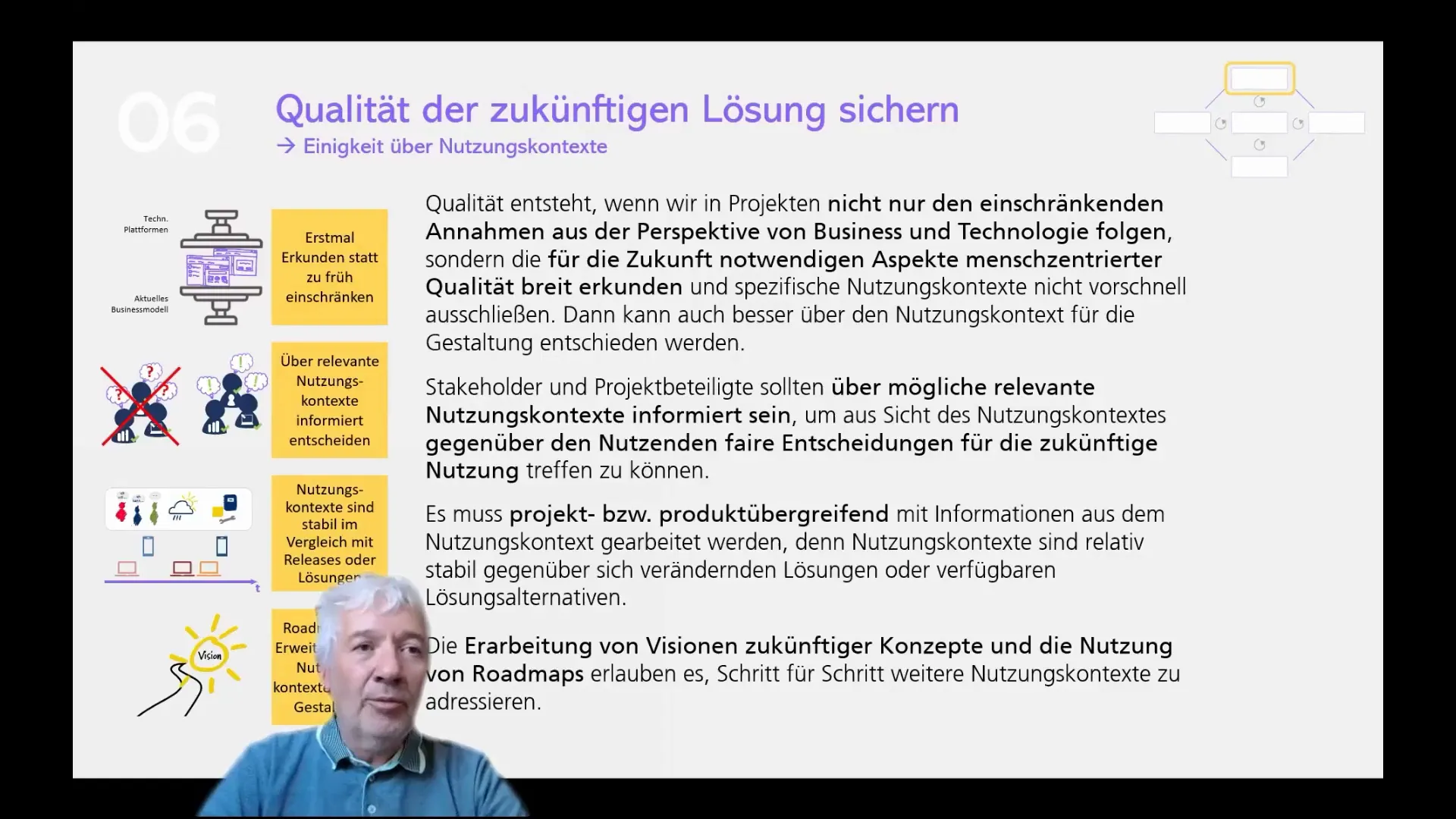

Einigkeit über Nutzungskontexte herstellen

Qualität entsteht nur, wenn alle Beteiligten ein gemeinsames Verständnis über die Nutzungskontexte haben. Das bedeutet, dass alle Stakeholder wissen müssen, für wen und in welchen Situationen die Lösung gedacht ist.

Wir müssen verhindern, dass technische Plattformen, Rahmenbedingungen oder Businessmodelle den Blick zu früh einschränken. Stattdessen sollten wir zuerst gründlich erkunden, welche Konzepte und Lösungen mit hoher Qualität möglich sind, bevor wir Einschränkungen akzeptieren.

Eine informierte Entscheidungsfindung ist dabei entscheidend. Wenn Stakeholder nicht wissen, wie der Nutzungskontext aussieht, können sie keine guten Entscheidungen treffen. Deshalb ist es wichtig, frühzeitig alle relevanten Beteiligten über Chancen und Risiken zu informieren.

Stabilität und Entwicklung der Nutzungskontexte

Obwohl sich Technologien und Erwartungen ändern, bleiben die grundlegenden Ziele, Aufgaben und Bedürfnisse der Nutzer oft über lange Zeiträume relativ stabil. Deshalb ist es wichtig, Nutzungskontexte nicht nur projekt- oder produktbezogen zu betrachten, sondern auch übergreifend und langfristig zu denken.

Viele Organisationen arbeiten jedoch noch zu stark projektgetrieben und erfassen den Kontext nur punktuell. Ein zentrales, zugängliches Verständnis des Nutzungskontexts über Produkte und Services hinweg ist jedoch essenziell, um nachhaltig gute Lösungen zu schaffen.

Roadmaps und Visionen helfen dabei, Nutzungskontexte Schritt für Schritt zu erweitern und neue Anforderungen systematisch anzugehen.

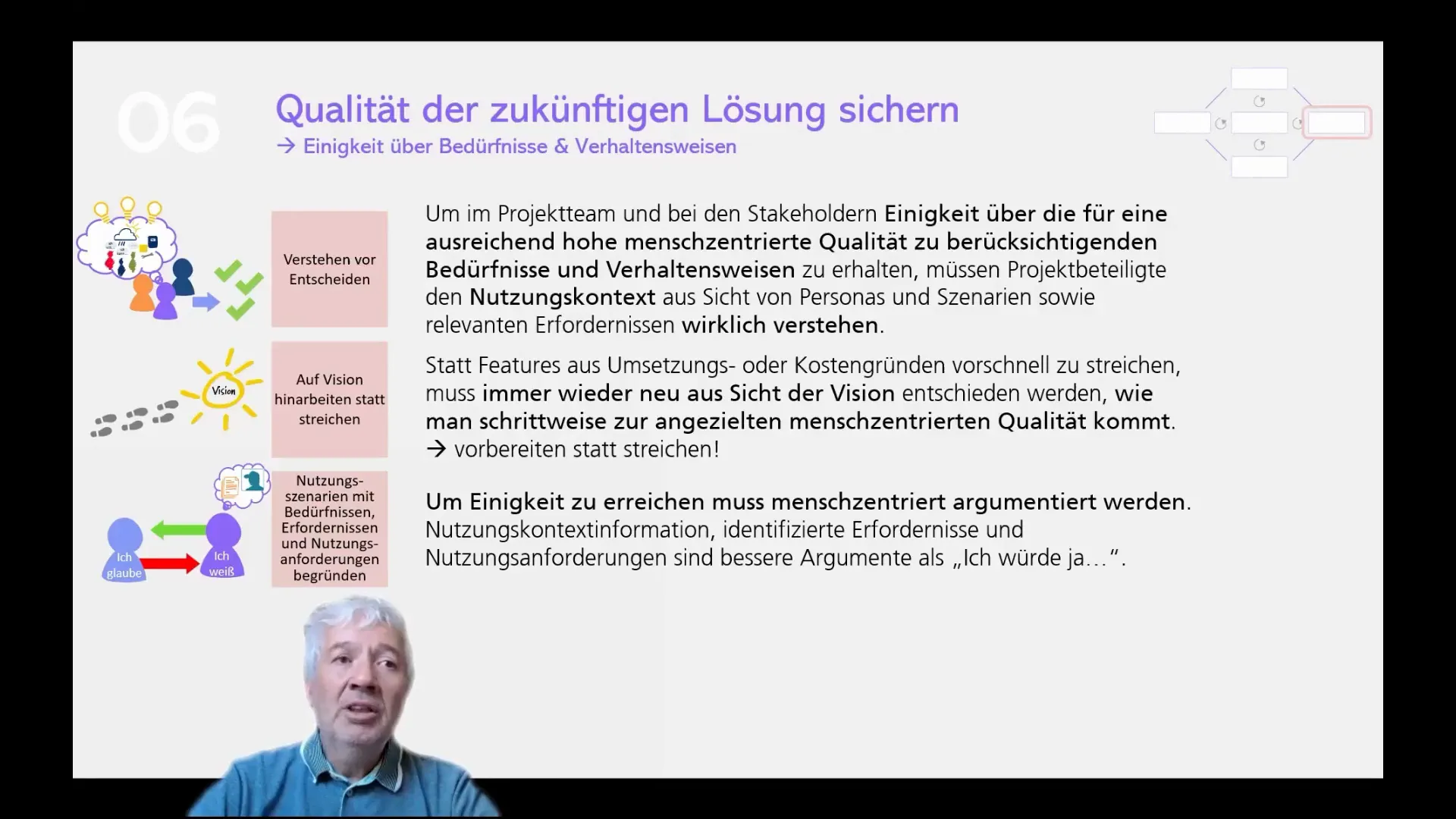

Einigkeit über Bedürfnisse und Verhaltensweisen

Neben dem Kontext ist es wichtig, dass sich alle Beteiligten auch über die Bedürfnisse und das gewünschte Verhalten der Nutzer in der Zukunft einig sind. Nur so kann eine gemeinsame Vision entstehen, die als Leitstern für die Gestaltung dient.

Methoden wie Personas, Szenarien und User Journey Maps sind hier hilfreiche Werkzeuge, um den Kontext und die Nutzerbedürfnisse anschaulich zu machen und im Team zu verankern.

Ein Beispiel aus der Praxis zeigt, wie wichtig diese Einigkeit ist: Ein Auftraggeber war trotz überzeugender Konzepte skeptisch, da er seine eigene und die Meinung seiner Frau als Entscheidungsgrundlage heranzog. Erst eine zusätzliche quantitative Studie mit 500 Haushalten konnte die Entscheidung absichern und zeigte, wie wichtig valide Daten und gemeinsames Verständnis sind.

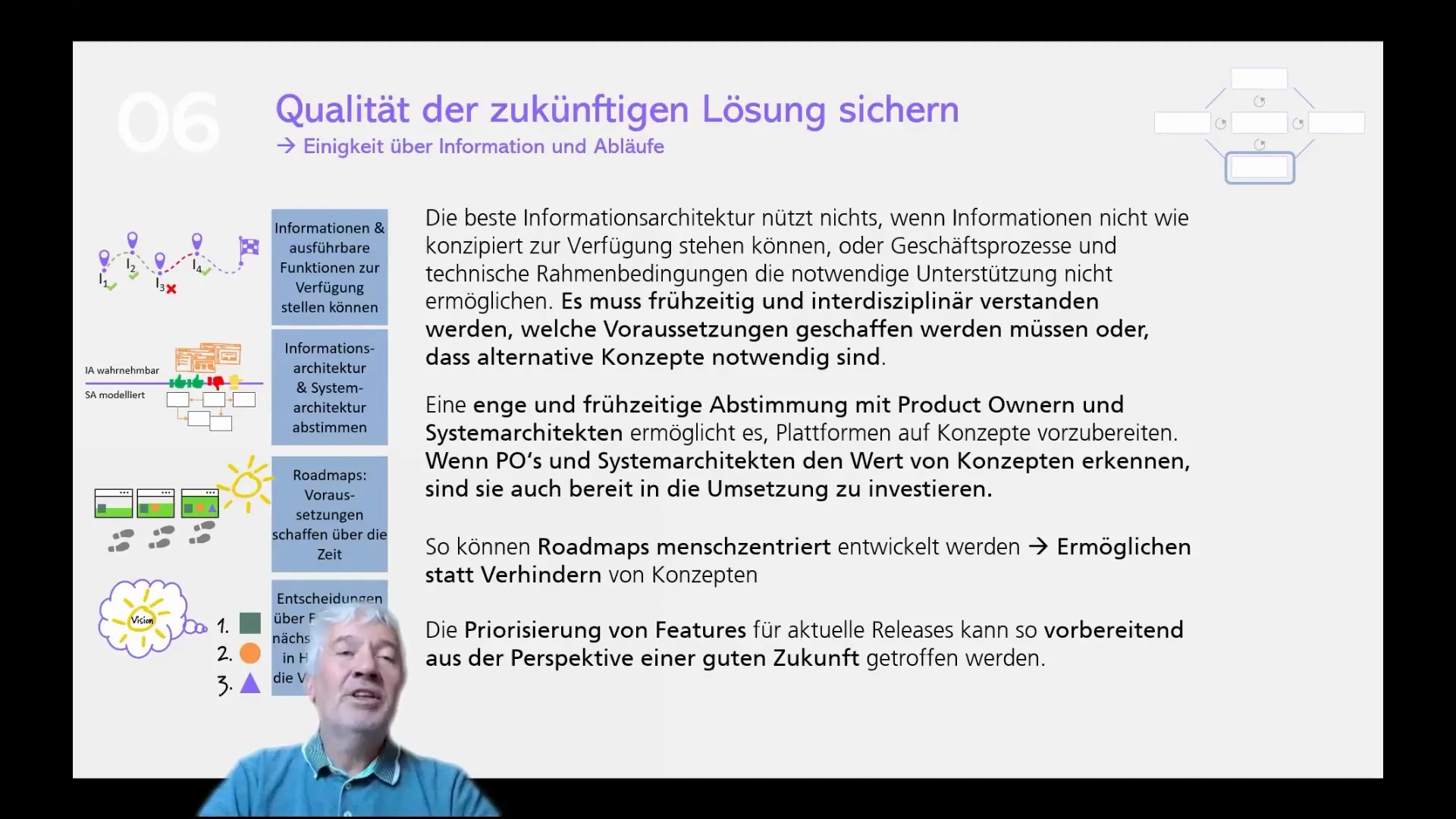

Einigkeit über Informationen und Abläufe

Die eigentliche Gestaltung dreht sich um Objekte, Strukturen und Abläufe. Für die Qualitätssicherung bedeutet das, dass alle Beteiligten sich darüber einig sein müssen, welche Informationen und Funktionen den Nutzern zur Verfügung gestellt werden und wie diese Abläufe gestaltet sind.

Frühzeitige Abstimmung mit Systemarchitekten und Product Ownern ist hierbei entscheidend. So kann sichergestellt werden, dass die Informationsarchitektur und die technische Plattform miteinander harmonieren. Dadurch lassen sich spätere Probleme vermeiden und die Umsetzung wird effizienter.

Ein Beispiel aus der Praxis: Diskussionen darüber, ob Tabellenfilter technisch umsetzbar sind, führten dazu, dass ich selbst nachprüfen musste, ob die Einschränkungen des Frameworks tatsächlich bestehen oder nur Vorurteile waren.

Roadmaps und schrittweise Umsetzung ermöglichen

Da nicht alle Funktionen und Konzepte sofort umgesetzt werden können, ist es sinnvoll, Roadmaps zu entwickeln, die eine schrittweise Einführung ermöglichen. So können Voraussetzungen geschaffen und Prioritäten gesetzt werden, die den langfristigen Erfolg sichern.

Wichtig ist dabei, dass nicht nur kurzfristige technische Machbarkeit, sondern auch der langfristige Wert für Nutzer und Organisation im Fokus steht. Das bedeutet, dass Konzepte nicht vorschnell verworfen werden sollten, sondern als potenzielle Zukunftschancen erhalten bleiben.

Qualitätsziele formulieren und abstimmen

Qualitätsziele sind der Kompass, der uns bei der Gestaltung leitet. Sie unterscheiden sich von Wünschen oder Anforderungen, da sie auf die Erreichung bestimmter Ergebnisse abzielen, die echten Nutzen für die Nutzer stiften.

Es ist wichtig, diese Ziele explizit zu formulieren, um sie später messen und validieren zu können. Dabei hilft es, die Ziele aller Stakeholdergruppen zu erfassen und aufeinander abzustimmen, um Konflikte frühzeitig zu erkennen und zu lösen.

Eine bewährte Methode ist es, in Workshops folgende Fragen zu klären:

- Worum geht es in dem Projekt?

- Warum wollen wir das erreichen?

- Wer profitiert davon?

- Wie validieren wir, dass die Ziele erreicht wurden?

Diese strukturierte Vorgehensweise sorgt für ein gemeinsames Verständnis und klare Orientierung im Projekt.

Validierung durch Einbeziehung aller Stakeholder

Eine hohe Qualität der zukünftigen Lösung lässt sich nur sichern, wenn alle relevanten Stakeholder eingebunden werden. Nutzer sind dabei eine zentrale Gruppe, aber nicht die einzigen. Auch andere Interessengruppen wie Manager, Entwickler oder Fachexperten müssen beteiligt sein.

Ein breites Spektrum an Perspektiven sorgt dafür, dass unterschiedliche Bedürfnisse und Anforderungen berücksichtigt werden. Zudem fördert es die Akzeptanz und die Bereitschaft, die Lösung gemeinsam zu tragen.

Das Prinzip der konsensualen Übereinstimmung ist hier hilfreich: Entscheidungen sollten so getroffen werden, dass alle Stakeholder sich grundsätzlich einverstanden erklären können, auch wenn nicht jeder begeistert ist. Dieses Verhandlungsmindset unterstützt eine konstruktive Zusammenarbeit und nachhaltige Entscheidungen.

Die Rolle der UX-Professionals als Anwälte der Nutzerinteressen

Als UX-Professionals sind wir oft die Einzigen, die konsequent die Interessen der Nutzer vertreten. Dabei geht es nicht darum, einseitig zu argumentieren, sondern einen ausgewogenen Dialog zwischen allen Interessengruppen zu fördern.

Wir übernehmen die Verantwortung, menschenzentrierte Qualitätsziele einzubringen, Abstimmungsprozesse zu moderieren und Stakeholder gezielt einzubinden. Dabei hilft eine offene, kooperative Haltung – freundlich umarmen statt feindlich abgrenzen.

So schaffen wir Räume, in denen gemeinsame Lösungen entstehen können, die allen Seiten gerecht werden.

Fazit: Mit Vision, Konsens und Veränderungsmindset in die Zukunft

Die siebte Kernlogik zeigt uns eindrucksvoll, dass wir bei der menschzentrierten Gestaltung immer die Zukunft im Blick haben müssen – aber eben nicht nur die Zukunft. Wir brauchen eine ganzheitliche Perspektive, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft integriert.

Wichtig sind dabei:

- Vision: Eine klare Vorstellung davon, was für die Zukunft relevant ist.

- Konsens: Gemeinsames Verständnis und Einigung aller Stakeholder über Ziele, Kontext und Lösungen.

- Veränderungsmindset: Die Bereitschaft, Wandel zu akzeptieren und aktiv zu gestalten.

- Systemisches Denken: Verständnis für die Zusammenhänge zwischen Technologie, Gesellschaft und individuellen Bedürfnissen.

Diese Kernlogik fordert uns heraus, nicht nur im Hier und Jetzt zu denken, sondern mutig die Zukunft mitzugestalten – immer mit dem Anspruch, qualitativ hochwertige, menschenzentrierte Lösungen zu schaffen.

Und dabei gilt: Die Begeisterung von heute ist die Basiserwartung von morgen. Wir müssen ständig neu denken, lernen und gestalten, um den Menschen auch zukünftig das Beste bieten zu können.

Ausblick: Die Metakernlogik als Abschluss

Die siebte Kernlogik ist der letzte Baustein in unserem Verständnis menschzentrierter Gestaltung. Sie bildet die Grundlage für die sogenannte Metakernlogik, die sich mit dem übergeordneten Umgang mit diesen Prinzipien beschäftigt und zeigt, wie wir ihnen auf unterschiedlichen Wegen folgen können.

Dieser Abschluss lädt dazu ein, die gesamte Bandbreite der Kernlogiken zu reflektieren und in der Praxis anzuwenden. So können wir sicherstellen, dass wir nicht nur gute Lösungen entwickeln, sondern auch nachhaltig und verantwortungsvoll für die Menschen gestalten.

Ich freue mich darauf, diesen spannenden Weg weiterzugehen und gemeinsam mit dir die Zukunft der menschzentrierten Gestaltung zu entdecken.