Maßgeschneiderte menschzentrierte Gestaltung in der Digitalisierung: Ein umfassender Leitfaden

In einer zunehmend digitalen Welt ist die menschzentrierte Gestaltung von Produkten und Dienstleistungen wichtiger denn je. Doch wie gelingt es, diese Prinzipien nicht nur theoretisch zu verstehen, sondern auch praktisch und maßgeschneidert in unterschiedlichen Unternehmenskontexten umzusetzen? Dieser ausführliche Leitfaden nimmt Sie mit auf eine Reise durch die Kernlogiken der menschzentrierten Gestaltung und zeigt, wie Sie unter realistischen Bedingungen den größtmöglichen Mehrwert für Nutzer und Unternehmen schaffen können.

Einführung: Von Bedürfnissen zu Werten in der Digitalisierung

Alles beginnt mit den Bedürfnissen der Menschen. Die Erfüllung dieser Bedürfnisse ist der Kern dessen, was im Business Werte schafft. Dabei stellt sich die Frage: Was ist neu oder anders, wenn wir über Digitalisierung sprechen? Eine sinnvolle Reihenfolge in der Digitalisierung hilft, den Prozess zielgerichtet zu gestalten. Dabei ist es wichtig, die menschzentrierten Qualitätsziele im Blick zu behalten und Feedback sowie Beteiligung zu integrieren.

Diese Betrachtung bildet die Grundlage für die erste Kernlogik der menschzentrierten Gestaltung: das Verständnis der Bedürfnisse als Ausgangspunkt für nachhaltige Werte in digitalen Projekten.

Die sechs Kernlogiken menschzentrierter Gestaltung

Die menschzentrierte Gestaltung lässt sich in sechs Kernlogiken gliedern, die zusammen eine Blaupause bilden, um digitale Projekte erfolgreich und nutzerorientiert zu gestalten. Im Folgenden erläutern wir diese Logiken im Überblick und zeigen, wie sie sich in der Praxis anwenden lassen.

1. Bedürfnisse und Werte verstehen

Die erste Kernlogik beschäftigt sich mit dem fundamentalen Ausgangspunkt: den Bedürfnissen der Menschen. Nur wenn wir diese wirklich verstehen und erfüllen, entstehen nachhaltige Werte für alle Beteiligten.

2. Die Blaupause menschzentrierter Gestaltung

Die zweite Kernlogik beschreibt die Blaupause, basierend auf Standards wie der ISO, für menschzentrierte Gestaltung. Doch die Umsetzung ist oft komplexer als die Theorie vermuten lässt. Lösungen entstehen nicht immer linear, sondern manchmal „fliegen sie vom Himmel“ – durch eine plötzliche Idee.

Hier kommt das kontinuierliche Iterieren ins Spiel: Nicht nur Schleifen drehen, sondern mit Qualität den Prozess lebendig gestalten. Dazu gehört, die richtigen Personen und Perspektiven zur richtigen Zeit ins Projekt einzubeziehen, um menschzentrierte Vorgehensweisen effektiv zu leben.

3. Nutzungskontext und Anforderungen verstehen

Das tiefe Verständnis des Nutzungskontexts ist essenziell. Dies umfasst nicht nur oberflächliche Betrachtungen, sondern eine detaillierte Analyse aller relevanten Faktoren, die das Nutzererlebnis prägen.

Aus diesem Verständnis leiten wir die sogenannten User- oder Nutzungsanforderungen ab, die die Basis für die spätere Gestaltung bilden.

4. Verhalten und Lösungen gestalten

Die vierte Kernlogik fokussiert auf die Gestaltung von Verhalten, nicht nur von Interfaces. Es geht darum, die Aufgaben und Prozesse der Nutzer zu unterstützen sowie den Informationsaustausch so zu gestalten, dass Nutzer ihre Ziele effektiv erreichen können.

Damit entstehen Interfaces, die nicht nur funktionieren, sondern auch zukunftsfähig und nutzerfreundlich sind.

5. Zusammenarbeit gestalten

Digitalisierung ist immer auch Zusammenarbeit – zwischen Menschen ebenso wie zwischen Menschen und technischen Systemen wie Automatisierung oder KI.

Diese Kernlogik befasst sich damit, wie wir Zusammenarbeit organisieren, kommunizieren und koordinieren. Auch die Einbindung von Stakeholdern und Coworkern (technische Systeme) wird hier betrachtet.

6. Kontinuierlich an der Zukunft arbeiten

Die letzte Kernlogik richtet den Blick auf die Zukunft: Wie gehen wir mit Technologiesprüngen, Hypes und der Entwicklung von Systemen um? Dabei ist es wichtig, nicht nur in die Zukunft zu schauen, sondern auch die Vergangenheit und den Kontext zu berücksichtigen, um bestehende Anforderungen nicht zu übersehen.

Gleichzeitig geht es darum, das Machbare umzusetzen und eine Qualitätsperspektive einzunehmen, die sowohl strategisch als auch operativ wirkt.

Realitätscheck: Maßgeschneiderte Ansätze für unterschiedliche Kontexte

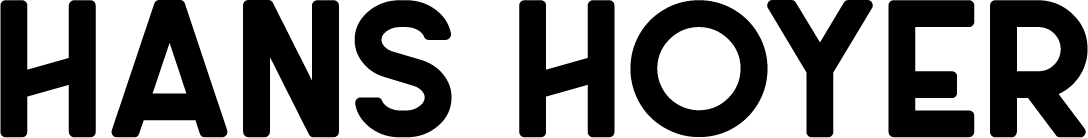

Die ideale, theoretische Welt menschzentrierter Gestaltung steht oft im Kontrast zur Realität in Unternehmen und Projekten. Die Bedingungen variieren stark, abhängig von Organisation, Ressourcen, Wissen, Akzeptanz und vielen weiteren Faktoren.

Einige der Spannungsfelder, die in der Praxis häufig auftreten, sind:

- Ausreichende Zeit für UX-Arbeit vs. ständige Zeitknappheit

- Alleinarbeit vs. Teamarbeit bei der Ergebnisbearbeitung

- Verständnis und Akzeptanz von UX im Umfeld

- Rolle als Dienstleister für UI oder als Gestalter der gesamten Nutzererfahrung

- Akzeptierter Partner oder notwendiges Übel im Projekt

- Frühe Einbindung vs. späte Beteiligung im Projektverlauf

- Zugang zu echten Nutzern vs. Arbeit auf Basis von Annahmen

Diese und weitere Dimensionen beeinflussen, wie menschzentrierte Gestaltung umgesetzt werden kann. Ein wichtiger Schritt ist daher, die tatsächlichen Rahmenbedingungen zu verstehen, zu akzeptieren und darauf basierend pragmatische, maßgeschneiderte Vorgehensweisen zu entwickeln.

Das bedeutet auch, den Anspruch nicht aufzugeben, sondern Wege zu finden, wie unter den gegebenen Umständen der größtmögliche Mehrwert für Nutzer und Stakeholder geschaffen werden kann.

Maßschneidern als Schlüssel zum Erfolg

Maßschneidern heißt, die Vorgehensweise an die spezifische Situation anzupassen. Das kann bedeuten, statt einer umfangreichen User-Research-Studie einen eintägigen Workshop mit wenigen Nutzern durchzuführen, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen.

Das Ziel ist, eine menschzentrierte Haltung zu fördern und Stakeholder Schritt für Schritt mitzunehmen – sowohl im Mindset als auch in den Arbeitsweisen.

Ein Beispiel aus der Praxis verdeutlicht dies: In Projekten, in denen Produktmanager behaupteten, den Nutzungskontext bereits gut zu kennen, wurden deren Annahmen sichtbar gemacht und offene Fragen formuliert. Diese führten zu gezielten Interviews mit Nutzern, die das Verständnis vertieften und die Grundlage für bessere Entscheidungen bildeten.

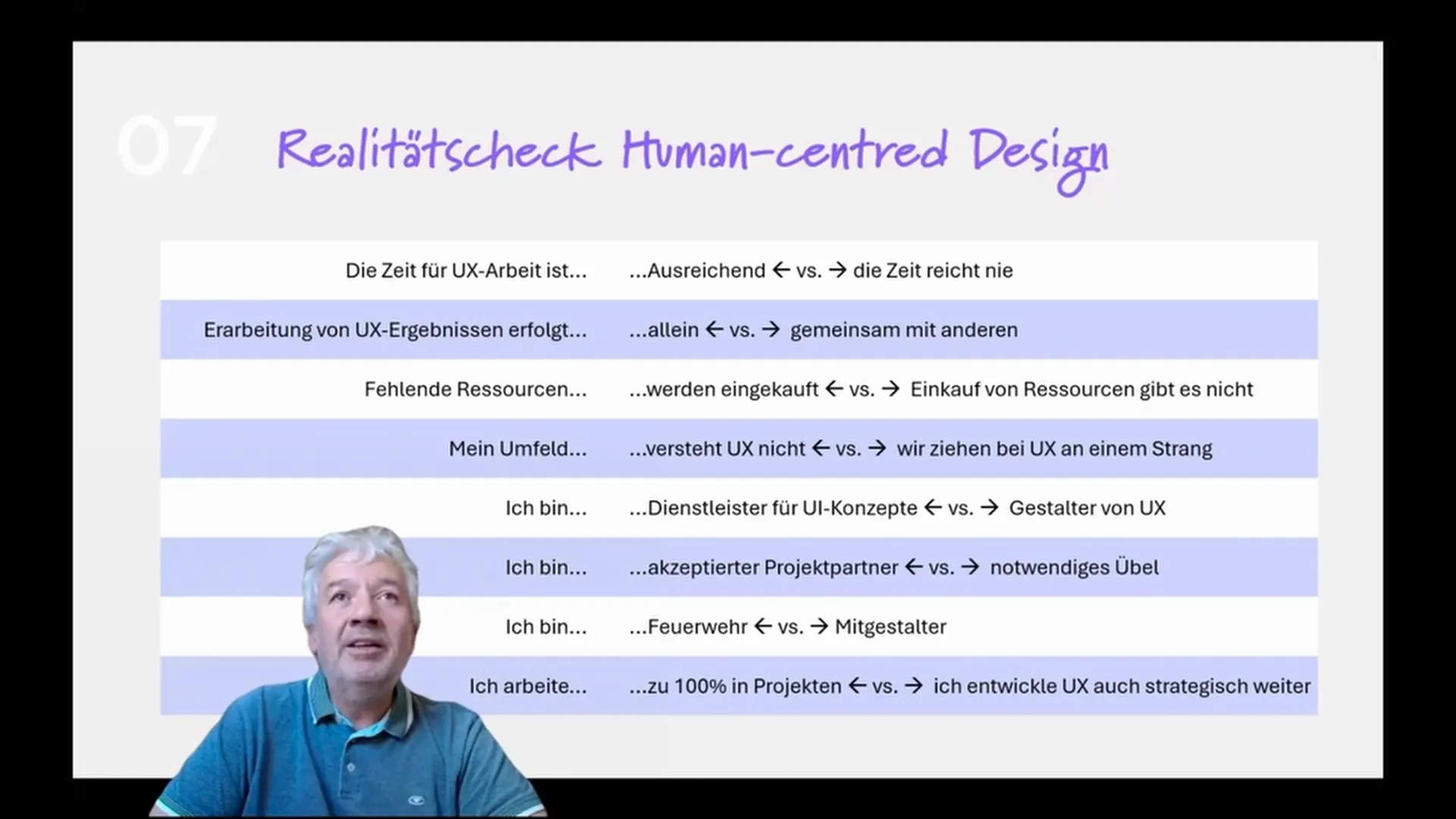

Integration menschzentrierter Aktivitäten in Entwicklungsprozesse

Die Integration menschzentrierter Aktivitäten in bestehende Entwicklungsprozesse ist eine zentrale Herausforderung. Unternehmen arbeiten je nach Branche und Produkt mit unterschiedlichen Modellen, die von klassischen Wasserfallprozessen über das V-Modell bis hin zu agiler Entwicklung reichen.

Wasserfallmodell: Herausforderungen und Chancen

Im Wasserfallmodell erfolgt die Konzeptarbeit oft erst spät, wenn bereits viel technisch umgesetzt wurde. Um UX hier wirksam zu integrieren, muss man frühzeitig in Vorstudien und Machbarkeitsstudien einsteigen und dort konzeptionell arbeiten.

V-Modell: Ergonomieverantwortliche und Feedbackschleifen

Das V-Modell bietet durch seine Struktur bessere Möglichkeiten, Feedbackschleifen einzubauen. Besonders wichtig ist die Rolle des Ergonomieverantwortlichen, der aus Nutzersicht das Projekt begleitet und frühzeitig Einfluss nimmt.

Agile Entwicklung: Flexibilität und Integration

Agile Methoden erlauben eine flexible Integration menschzentrierter Aktivitäten. User Research kann direkt ins Backlog einfließen, Konzepte werden als User Stories formuliert und entlang von Sprints getestet. Dennoch muss man auch hier die spezifischen Rahmenbedingungen beachten, besonders in komplexen Hardwareentwicklungen mit langen Zyklen.

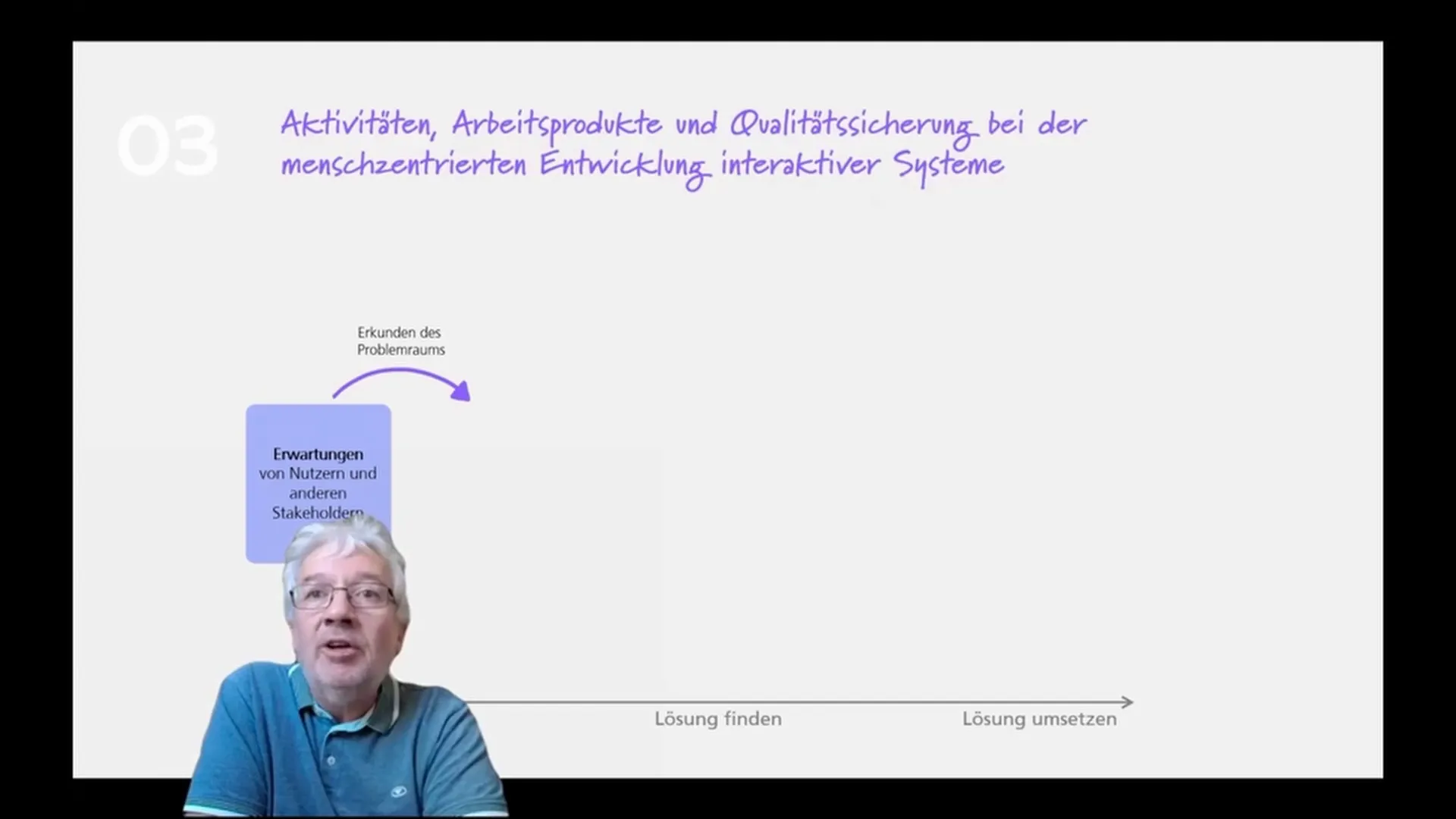

Die Projektlogik menschzentrierter Gestaltung: Vom Problemraum zur Lösung

Ein menschzentrierter Entwicklungsprozess lässt sich in mehreren Schritten strukturieren, die iterativ durchlaufen werden:

- Erwartungen und Anforderungen klären: Zu Projektbeginn müssen die Erwartungen aller Stakeholder sichtbar gemacht und der Problemraum erkundet werden.

- Nutzungskontext verstehen: Durch Research und Analyse wird der Kontext der Nutzer tiefgreifend verstanden.

- Nutzungsanforderungen ableiten: Aus dem Verständnis werden konkrete Anforderungen formuliert.

- Ideen entwickeln und bewerten: Verschiedene Lösungsideen werden erarbeitet und auf Basis von Feedback und Validierung bewertet.

- Systemanforderungen definieren: Die Anforderungen werden in technische Merkmale übersetzt, die umsetzbar sind.

- Umsetzung und Validierung: Die Lösung wird entwickelt, kontinuierlich geprüft und mit Stakeholdern validiert.

Wichtig ist, dass keiner dieser Schritte weggelassen wird, auch wenn die Ausgestaltung je nach Reifegrad der Organisation und Ressourcen angepasst werden muss.

Pragmatische Umsetzung: Kleine Schritte, großer Effekt

In der Praxis bedeutet das oft, mit kleinen, gut sichtbaren Formaten zu arbeiten, die schnell Ergebnisse liefern und Akzeptanz schaffen. Ein Beispiel aus einem Workshop mit fliegendem Personal bei Lufthansa zeigt, wie mit wenigen Interviews und Workshops innerhalb kurzer Zeit Akzeptanzkriterien entwickelt und validiert wurden.

Diese Kriterien bildeten die Basis für Konzepte, die wiederum in Workshops mit den Nutzern diskutiert wurden. So entstand ein iterativer, partizipativer Prozess, der trotz begrenzter Ressourcen und Zeit signifikante Mehrwerte schuf.

UX-Reifegradmodelle: Orientierung und Entwicklung

Um die Situation in Organisationen besser zu verstehen und gezielt weiterzuentwickeln, sind Reifegradmodelle ein hilfreiches Instrument. Sie zeigen, auf welchem Level sich die UX- oder Human-Centered-Design-Aktivitäten befinden und welche nächsten Schritte sinnvoll sind.

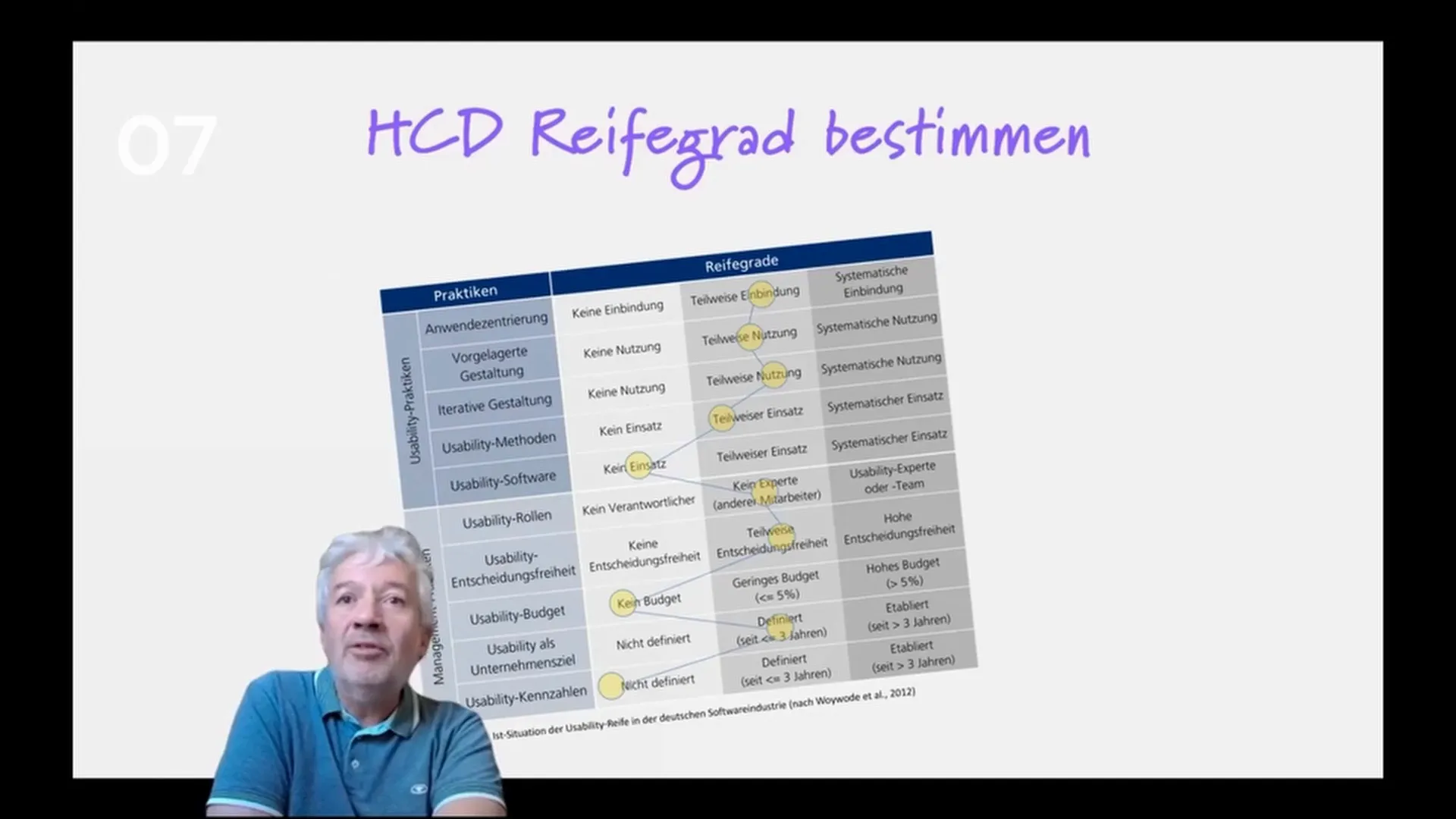

Beispiel: Deutsches Reifegradmodell aus 2012

Eine Studie der Mannheimer Universität untersuchte 2012 den Usability- und UX-Reifegrad in deutschen KMUs. Dabei wurden verschiedene Dimensionen betrachtet, darunter Budget, Kennzahlen, Software-Nutzung und mehr. Die Ergebnisse zeigten häufig geringe Verankerung von UX-Zielen und wenig systematische Verantwortung.

Auditverfahren und ISO-Standards

Auf Basis der ISO 9241-210 wurden Auditverfahren entwickelt, die Indikatoren für den Reifegrad in Kategorien wie Benutzerbeteiligung, Qualifikation der Beteiligten, Projektmanagement und Ressourcen erfassen. Ein Beispiel aus der Praxis zeigte, dass Usability als Qualitätsziel oft nur unzureichend verankert war, was die Erfolgschancen minderte.

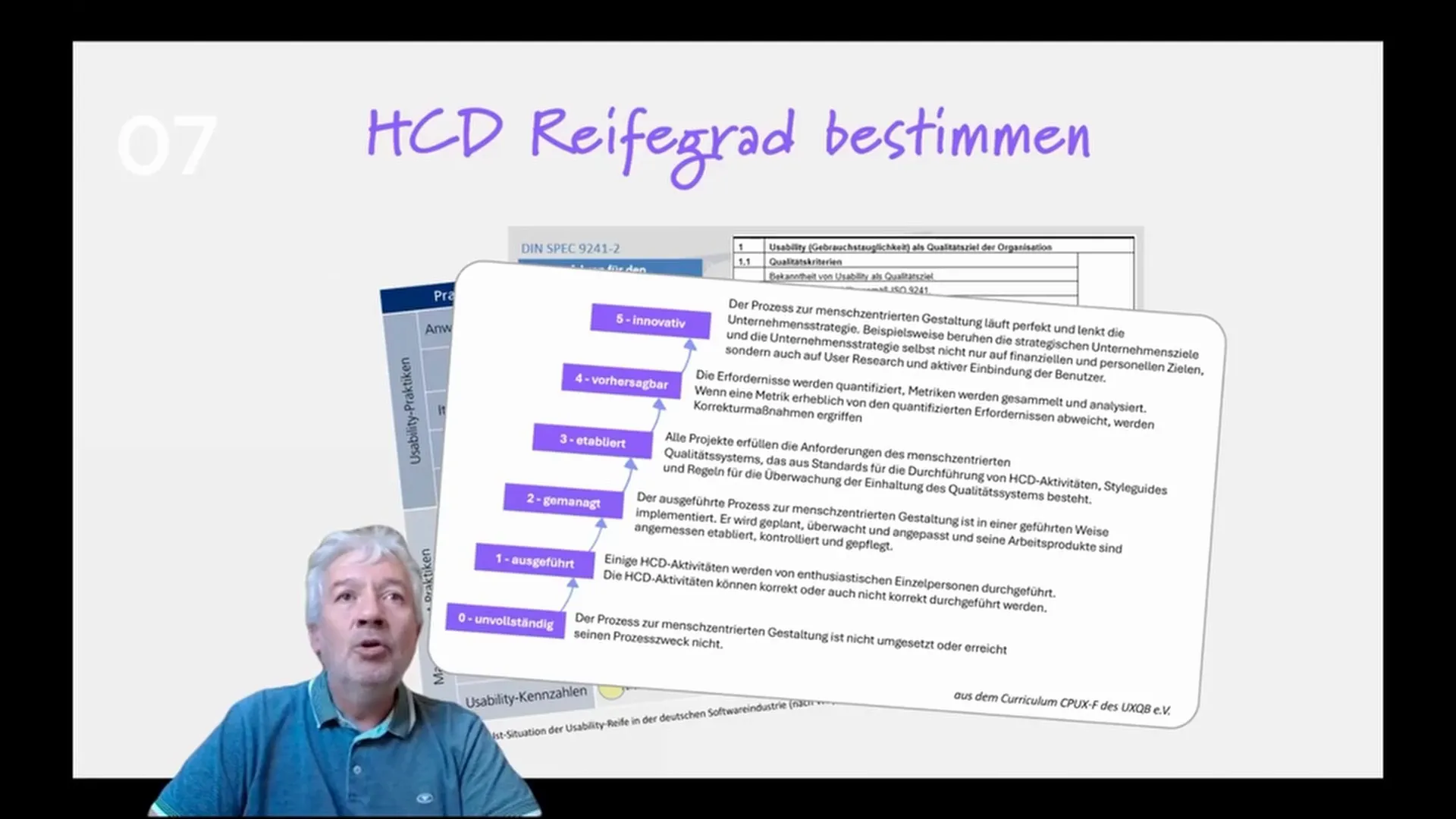

Aktuelle Reifegradmodelle und Zertifizierungen

Neuere Modelle, wie sie beispielsweise im C-Plus-F-Zertifizierungsverfahren verwendet werden, definieren sechs Stufen von „unvollständig“ bis „innovativ“. Diese Stufen beschreiben, wie gut Prozesse implementiert, geplant, gemessen und strategisch weiterentwickelt werden.

Wichtig ist, dass man die Organisation dort abholt, wo sie steht, und nicht versucht, unrealistische Sprünge zu erzwingen. So kann eine kontinuierliche, wertschätzende Entwicklung gelingen.

Veränderungsmanagement: Menschzentrierte Gestaltung als Change-Prozess

Jede menschzentrierte Gestaltung von Lösungen bedeutet Veränderung – für Nutzer, Teams, Organisationen und manchmal ganze Geschäftsmodelle. Change Management ist daher ein integraler Bestandteil erfolgreicher UX-Arbeit.

Change Management ist mehr als Kommunikation

Viele verstehen Change Management fälschlicherweise als reine Informationsweitergabe, etwa eine E-Mail über ein neues System. Wirkliches Change Management bedeutet die gezielte Umsetzung von Veränderungen unter Einbeziehung von Führung, klaren Zielen, Strukturen und Prozessen.

Veränderungen planen und steuern

Change Management erfordert die Identifikation der betroffenen Stakeholder, die Priorisierung von Veränderungen über die Zeit und die Schaffung von Beteiligungsmöglichkeiten. Organisationen bestehen aus Zielen, Aufgaben, Rollen, Teams und einer Kultur, die alle den Kontext prägen.

Häufig ist es so, dass Menschen sagen: „Das haben wir noch nie so gemacht.“ Das ist keine Ablehnung, sondern Ausdruck der Komplexität und Unsicherheit eines neuen Weges.

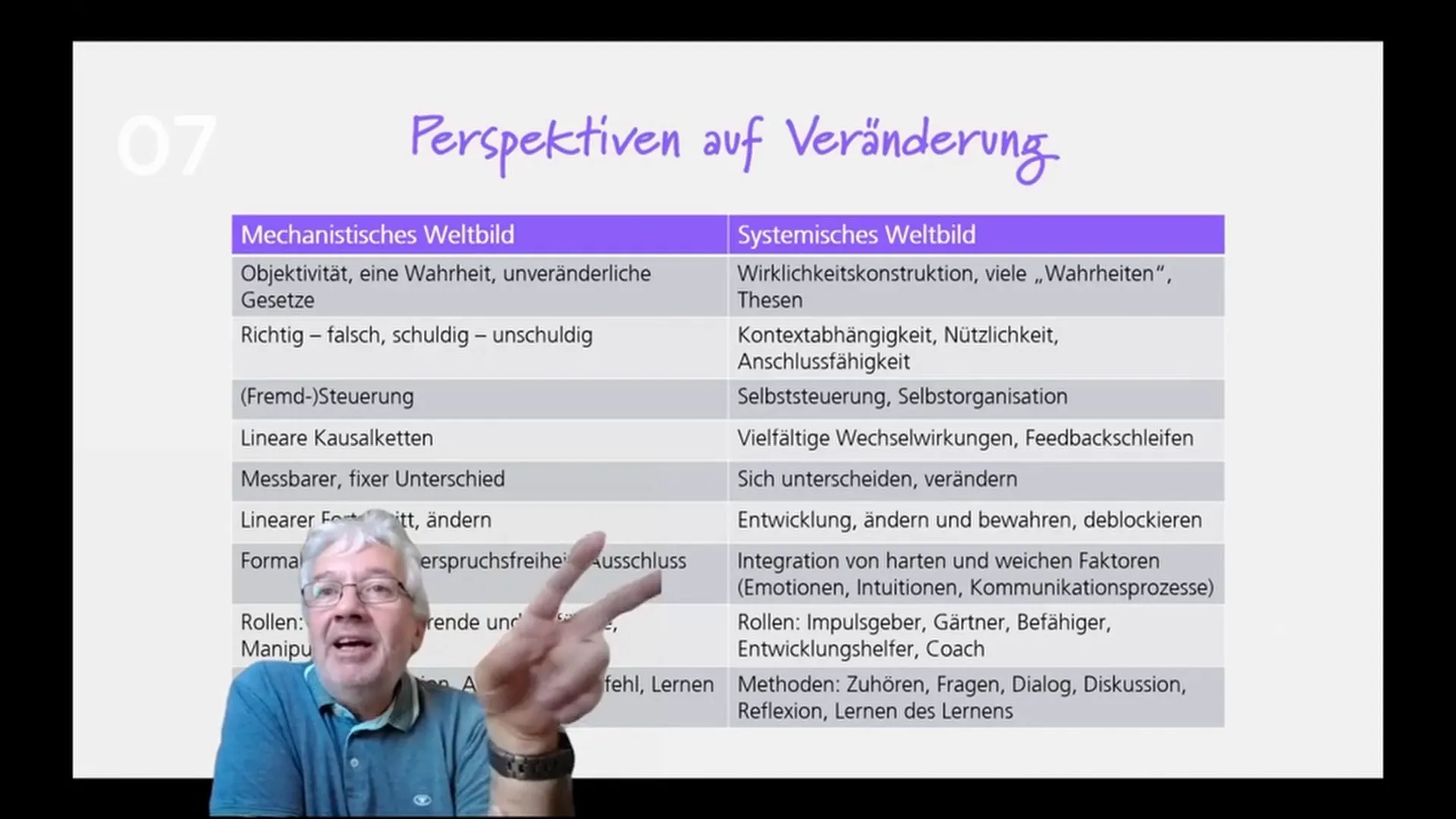

Vom mechanistischen zum komplexen Weltbild

Traditionelle mechanistische Denkweisen gehen von einer linearen, objektiven Wahrheit aus – alles ist erklärbar und steuerbar. Dieses Weltbild ist jedoch in einer komplexen, dynamischen Welt nicht mehr ausreichend.

Stattdessen brauchen wir ein komplexes Weltbild, das mehrere Wahrheiten, Kontextabhängigkeit, Selbstorganisation und Wechselwirkungen berücksichtigt. Rollen wandeln sich vom „Macher“ zum „Impulsgeber“ oder „Coach“.

Emotionen und Akzeptanz im Change-Prozess

Veränderungen lösen oft emotionale Reaktionen aus, die klassisch in der Trauerkurve beschrieben werden: Schock, Ablehnung, Widerstand, Akzeptanz und Integration.

Change Management zielt darauf ab, diese Phasen möglichst schnell zu durchlaufen, indem Betroffene frühzeitig und kontinuierlich beteiligt werden. So entsteht Akzeptanz und die Veränderung wird zum Erfolg.

Beispiele erfolgreicher Veränderung

Ein konkretes Beispiel zeigt, wie ein Unternehmen durch die Einbindung von 30 Personen in Workshops und Prototypentests den „Dampf“ erzeugte, der eine umfassende Neuentwicklung einer Produktplattform ermöglichte. Die Begeisterung der Produktmanager auf der Messe war der sichtbare Erfolg dieses Change-Prozesses.

Argumentieren und kommunizieren im menschzentrierten Prozess

Als Beteiligte an der menschzentrierten Gestaltung müssen wir nicht nur gestalten, sondern auch argumentieren und kommunizieren – und zwar aus fachlicher Perspektive verständlich und überzeugend.

Dabei hilft eine klare Argumentationskette, die von den Nutzerbedürfnissen über Anforderungen und Szenarien zur Lösung führt. Wenn sich Diskussionen im Projekt auf Lösungen verengen, kann es helfen, einen Schritt zurückzugehen und den Kontext, die Nutzerbedürfnisse und die Aufgaben nochmals gemeinsam zu reflektieren.

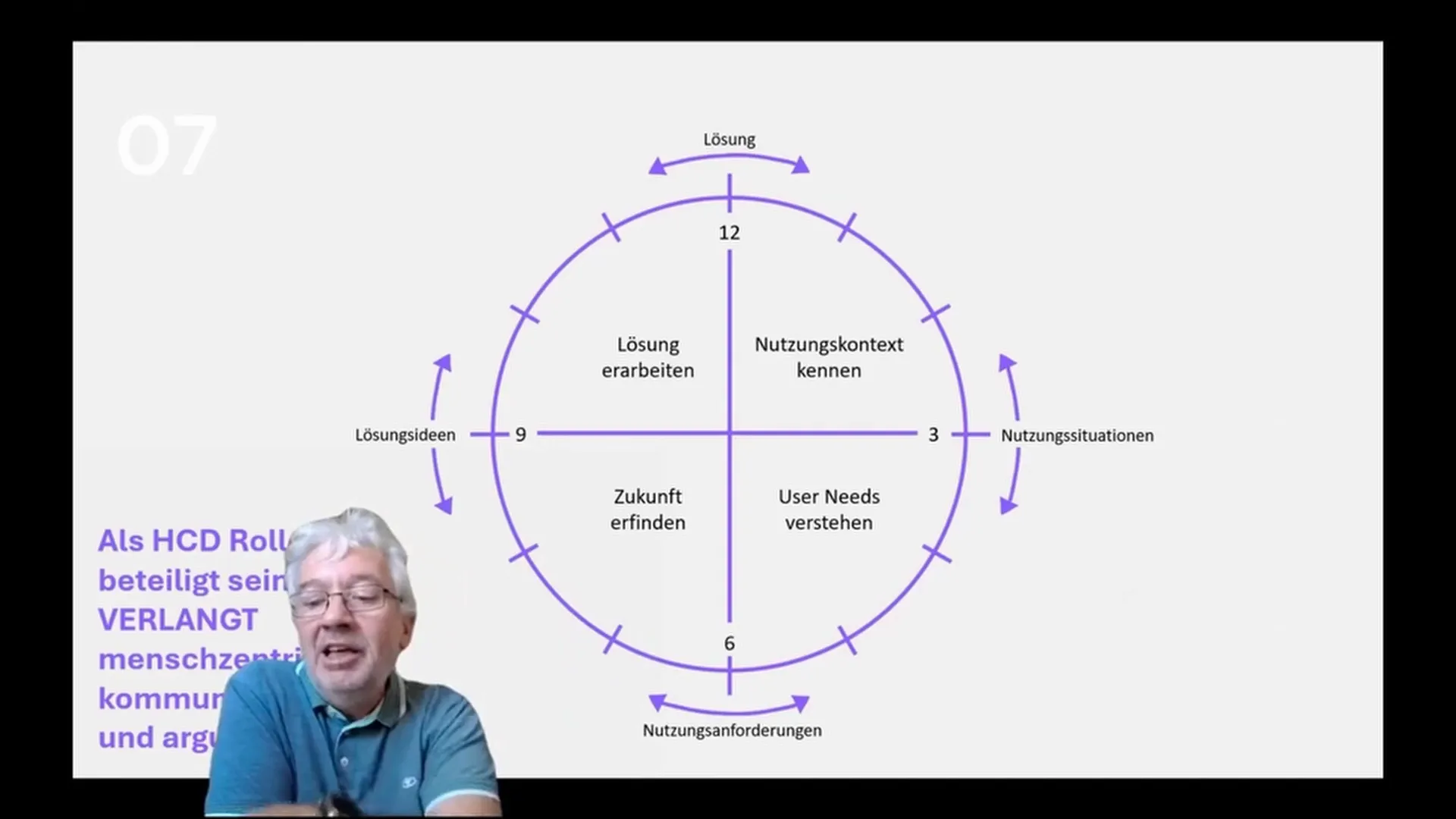

Die „Uhr“ der menschzentrierten Gestaltung

Eine Metapher für den Prozess ist die „Uhr“, die den Projektzeitraum in zwölf Stunden teilt:

- 0 bis 6 Uhr: Verstehen, was Nutzer benötigen (Nutzungskontext, Nutzergruppen, Ziele, Bedürfnisse, Nutzungsanforderungen)

- 6 bis 12 Uhr: Gestaltung der Lösung (Aufgaben, Szenarien, Konzepte, Roadmap, User Stories, Umsetzung)

Diese Struktur hilft, den Prozess ganzheitlich zu betrachten und bei Bedarf von der Lösung zurück zum Verständnis zu gehen, um die Qualität der Ergebnisse zu sichern.

Fazit: Menschenzentrierte Gestaltung maßgeschneidert und realistisch umsetzen

Die menschzentrierte Gestaltung ist ein komplexer, iterativer Prozess, der in der Praxis maßgeschneidert an den jeweiligen Kontext angepasst werden muss. Dabei gilt es, die folgenden Grundsätze zu beachten:

- Beginnen Sie immer mit dem Verständnis der Bedürfnisse und des Nutzungskontexts.

- Nutzen Sie die sechs Kernlogiken als Orientierung für Ihre Projektarbeit.

- Führen Sie einen Realitätscheck durch, um Rahmenbedingungen, Ressourcen und Akzeptanz zu klären.

- Integrieren Sie menschzentrierte Aktivitäten in bestehende Entwicklungsprozesse, angepasst an deren Struktur (Wasserfall, V-Modell, agil).

- Arbeiten Sie iterativ und beteiligen Sie Stakeholder kontinuierlich.

- Verstehen Sie menschzentrierte Gestaltung als Change-Prozess mit emotionalen und kulturellen Aspekten.

- Argumentieren und kommunizieren Sie klar und nachvollziehbar, um Akzeptanz und Verständnis zu fördern.

Mit dieser Haltung und Vorgehensweise schaffen Sie es, auch unter schwierigen Bedingungen den größtmöglichen Mehrwert für Nutzer und Organisationen zu erzielen und die Digitalisierung menschlich und erfolgreich zu gestalten.

Für weitere Vertiefungen und praxisnahe Impulse lohnt es sich, kontinuierlich zu lernen, sich mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen und neue Methoden wie Reverse Design Analyse oder den Umgang mit KI als Stakeholder zu erkunden.