Die Digitalisierung verändert grundlegend, wie Menschen ihre Ziele in der Zusammenarbeit erreichen. In einer Zeit, in der technologische Möglichkeiten stetig wachsen und sich die Arbeitswelt wandelt, ist es essenziell, die Zusammenarbeit neu zu denken und zu gestalten. In diesem umfassenden Beitrag widmen wir uns der fünften Kernlogik, die Digitalisierung als Zusammenarbeit versteht – ein Thema, das weit mehr umfasst als nur technische Tools. Wir beleuchten, wie Mensch-zu-Mensch-Zusammenarbeit durch digitale Medien unterstützt wird, welche Rolle technische Systeme als Co-Worker spielen und wie diese Veränderungen Prozesse und Gestaltung im Human Centered Design beeinflussen.

Inhaltsverzeichnis

- Einleitung: Digitalisierung als Treiber neuer Zusammenarbeit

- Die drei Cluster der Zusammenarbeit in der Digitalisierung

- Zusammenarbeit Mensch-Mensch: Fünf Perspektiven zur Unterstützung

- Veränderungen in der Mensch-Mensch-Zusammenarbeit durch Digitalisierung

- Was ist sinnvolle Zusammenarbeit? Die drei Sinndimensionen

- Stakeholder und Interessen in der Zusammenarbeit

- Technische Systeme als Co-Worker: Chancen und Herausforderungen

- Zusammenarbeit im Human Centered Design: Integration in Entwicklungsprozesse

- Die Rolle von UX-Experten in einer KI-geprägten Zukunft

- Fazit: Digitalisierung als Chance für Kooperation und Innovation

- FAQ: Häufig gestellte Fragen zur Zusammenarbeit in der Digitalisierung

Einleitung: Digitalisierung als Treiber neuer Zusammenarbeit

Digitalisierung ist nicht nur eine technische Entwicklung, sondern vor allem ein Wandel im Miteinander. Die Art und Weise, wie Menschen heute zusammenarbeiten, ist ohne digitale Technologien kaum mehr vorstellbar. Ob Homeoffice, virtuelle Meetings oder kollaborative Tools – die Veränderungen sind spürbar und betreffen jeden von uns. Dabei geht es nicht nur um neue Werkzeuge, sondern auch um veränderte Prozesse, Kommunikationswege und Rollenverständnisse.

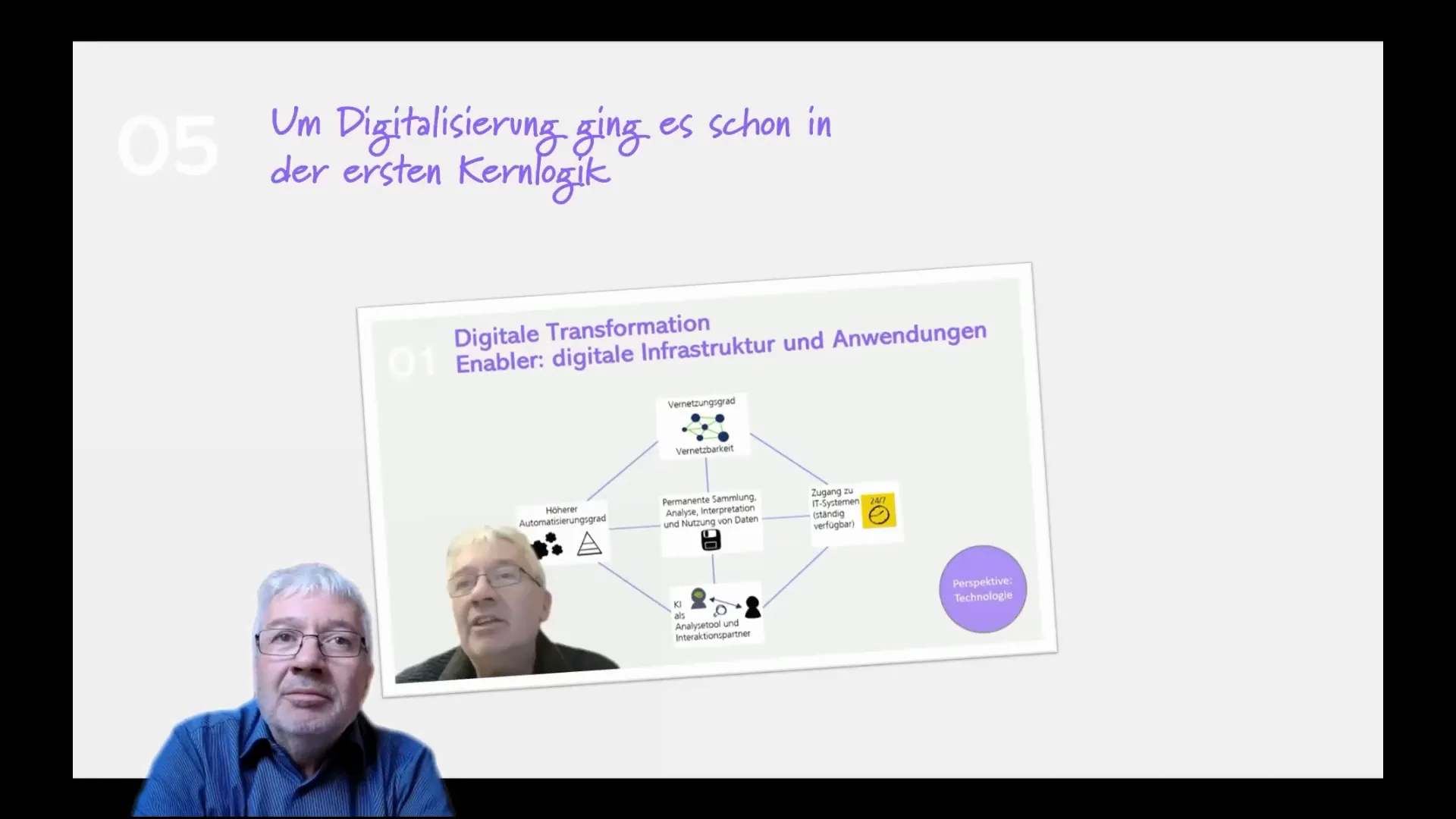

Bereits vor einigen Jahren wurde klar, dass technische Möglichkeiten wie Vernetzung, ständiger Internetzugang, Datenanalyse und Automatisierung die Grundlage für digitale Zusammenarbeit bilden. Künstliche Intelligenz (KI) hat diese Dynamik noch einmal verstärkt, indem sie nicht nur als Analysetool, sondern auch als Interaktionspartner auftritt.

Die drei Cluster der Zusammenarbeit in der Digitalisierung

Um die Komplexität der Zusammenarbeit im digitalen Zeitalter besser zu erfassen, lässt sie sich in drei zentrale Cluster gliedern:

- Zusammenarbeit Mensch-Mensch: Wie verändern sich Kommunikation, Kooperation und Koordination zwischen Menschen?

- Technische Systeme als Co-Worker: Wie integrieren sich technische Systeme in Arbeitsprozesse und welche neuen Herausforderungen entstehen?

- Prozesse und menschzentrierte Gestaltung: Wie gestalten wir Arbeitsprozesse, um die Zusammenarbeit optimal zu unterstützen?

Diese Struktur hilft, die verschiedenen Dimensionen der Zusammenarbeit im Kontext der Digitalisierung systematisch zu betrachten und zu verstehen.

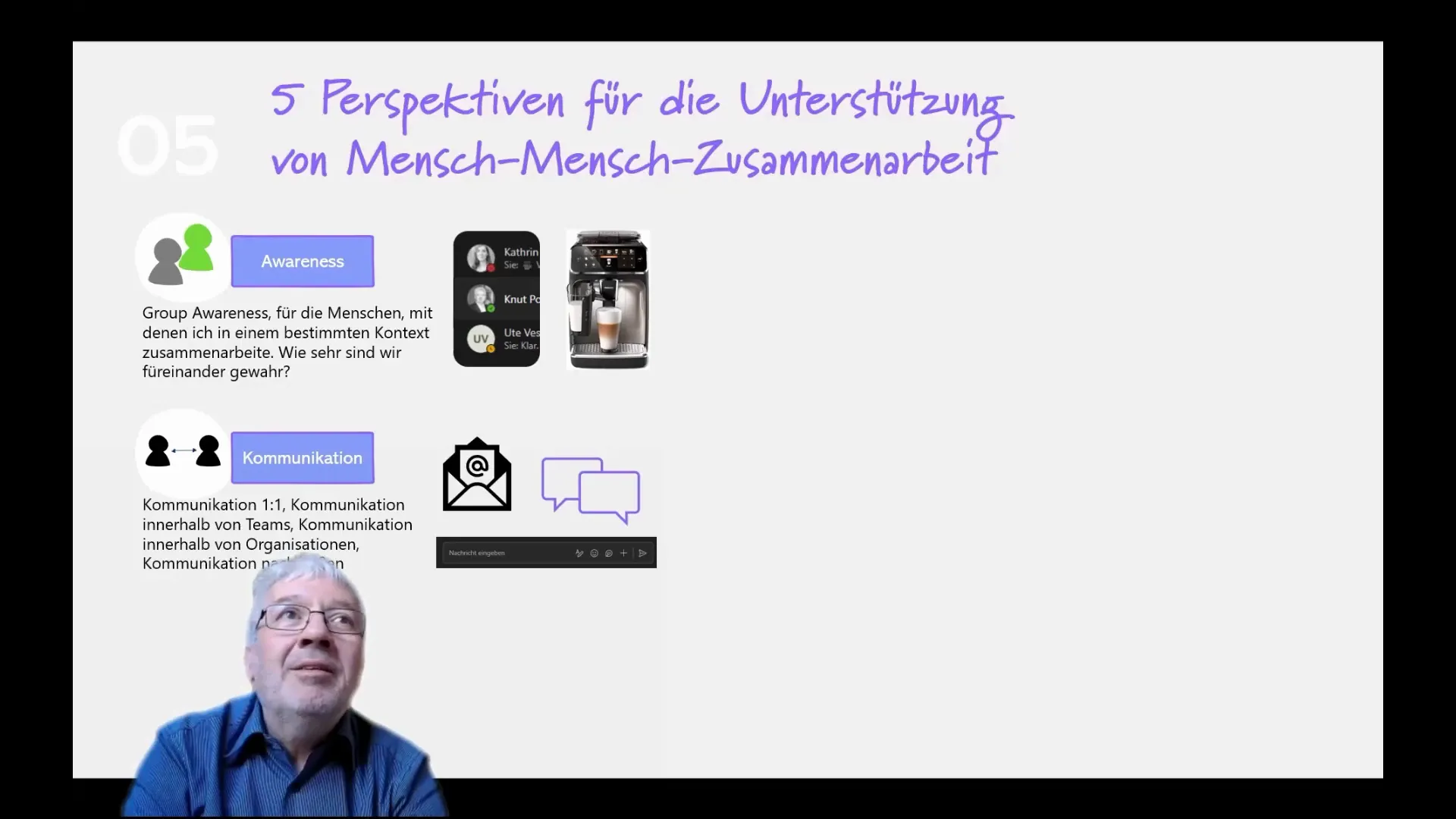

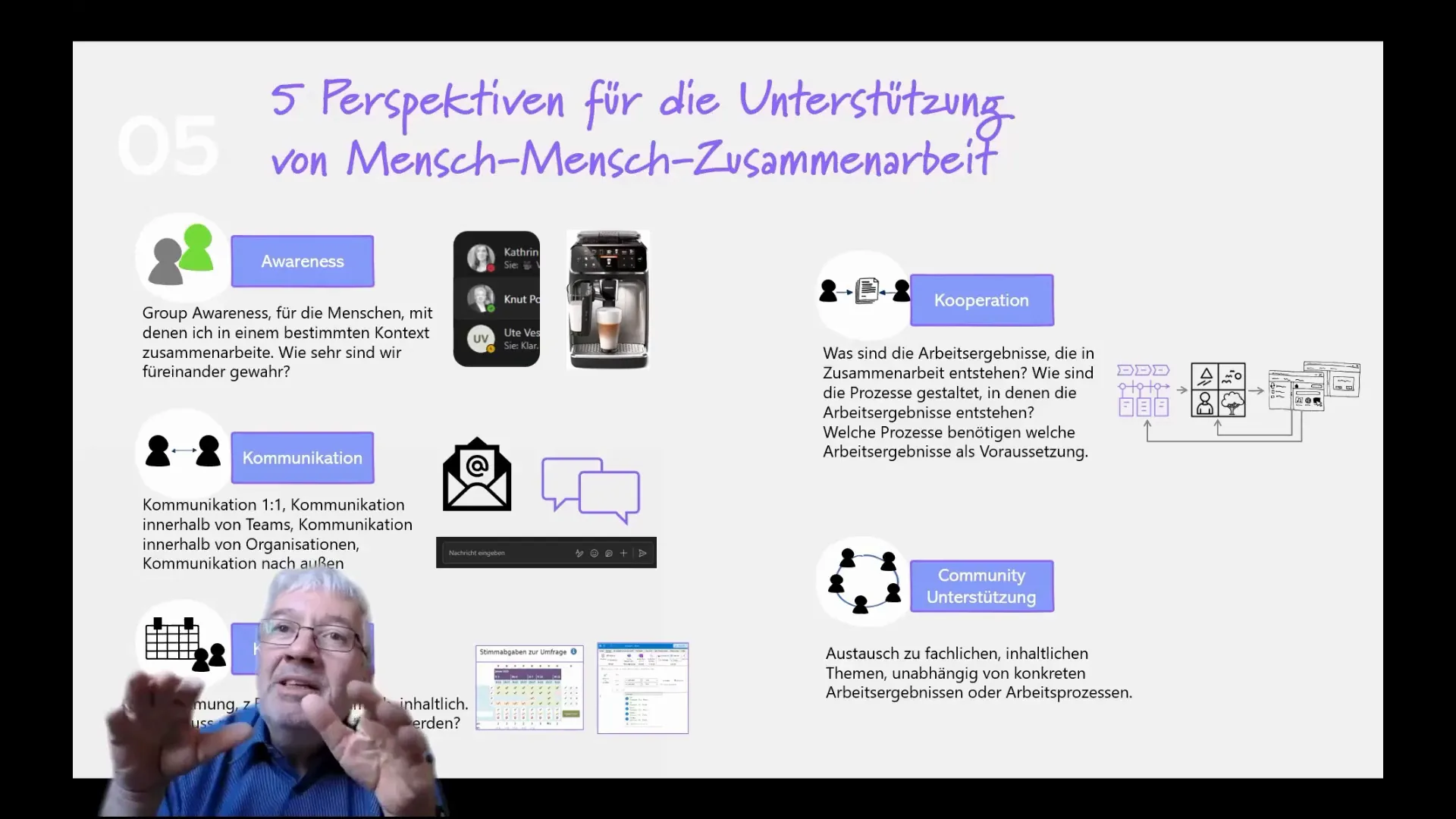

Zusammenarbeit Mensch-Mensch: Fünf Perspektiven zur Unterstützung

Die Zusammenarbeit zwischen Menschen ist das Kernstück jeglicher Arbeitswelt. Im digitalen Kontext ist es entscheidend, die verschiedenen Facetten dieser Zusammenarbeit zu verstehen und gezielt zu unterstützen. Fünf zentrale Komponenten prägen die Mensch-Mensch-Zusammenarbeit, die sich auch in der Gestaltung digitaler Lösungen widerspiegeln:

1. Gruppe und Sichtbarkeit

Wer arbeitet eigentlich mit wem zusammen? Wie gut sind wir füreinander sichtbar und erreichbar? In digitalen Tools wie Microsoft Teams oder Slack zeigen kleine Statusanzeigen, wer verfügbar ist, ob jemand in einem Meeting steckt oder gerade offline ist. Dieses Bewusstsein füreinander ist essenziell, um Reibungsverluste zu vermeiden und spontane Kooperationen zu ermöglichen.

Im analogen Kontext kennen wir das von der Kaffeemaschine oder dem Pausenraum – dort entstehen informelle Treffen, die oft den Grundstein für produktive Zusammenarbeit legen. Diese Momente brauchen wir auch digital, um ein Gefühl für Präsenz und Verfügbarkeit zu schaffen.

2. Kommunikation

Kommunikation ist das Fundament jeder Zusammenarbeit. Digitale Kommunikationsmittel haben hier eine Revolution ausgelöst – angefangen bei frühen Tools wie ICQ, über E-Mails bis hin zu modernen Chat- und Kollaborationsplattformen. Dabei gilt es, verschiedene Ebenen zu berücksichtigen:

- Eins-zu-eins-Kommunikation: Direkter Austausch zwischen zwei Personen.

- Teamkommunikation: Kommunikation innerhalb einer Gruppe, oft asynchron und multimedial.

- Organisationale Kommunikation: Informationsflüsse über Abteilungen und Hierarchieebenen hinweg.

Moderne Tools unterstützen diese Ebenen flexibel und ermöglichen es, schnell und zielgerichtet zu kommunizieren, was in der analogen Welt oft schwierig oder zeitaufwendig war.

3. Koordination

Koordination ist häufig unterschätzt, aber unverzichtbar. Sie umfasst die Abstimmung von Terminen, Orten, Inhalten und Verantwortlichkeiten. Digitale Tools wie Doodle oder das werbefreie Pendant „Nudel“ von Digitalcourage e.V. erleichtern Terminabsprachen erheblich.

Koordination geht jedoch weit über Termine hinaus. Es geht auch um die Abstimmung von Arbeitsprozessen, das gemeinsame Festlegen von Agenden und das Nachhalten von Arbeitsergebnissen. Je besser diese Abstimmungen unterstützt werden, desto reibungsloser läuft die Zusammenarbeit.

4. Kooperation

Kooperation bedeutet gemeinsames Erarbeiten von Ergebnissen. Ob es sich um Dokumente, Konzepte oder Software handelt – Kooperation erfordert nicht nur die Abstimmung von Aktivitäten, sondern auch ein gemeinsames Verständnis der Arbeitsergebnisse.

Ein zentraler Punkt ist hier, die Arbeitsergebnisse als Objekte der Veränderung zu betrachten: Wer arbeitet an welchem Artefakt? Wie fließen Ergebnisse zwischen Beteiligten? UX-Experten wissen, dass es sich lohnt, genau zu verstehen, wie diese Zusammenarbeit entlang der Arbeitsergebnisse organisiert ist, um digitale Lösungen passgenau zu gestalten.

5. Community-Unterstützung

Community-Arbeit ist der Ort des fachlichen und inhaltlichen Austauschs, oft unabhängig von konkreten Arbeitsprozessen. Früher waren das Newsgroups oder Mailbox-foren, heute vielfältige Plattformen und Netzwerke. Communities ermöglichen den Austausch mit Sparringpartnern, die nicht unbedingt direkt zusammenarbeiten, aber ähnliche Interessen teilen.

Beispiele sind informelle Treffen, Workshops oder Online-Foren, in denen sich Fachleute vernetzen, Erfahrungen teilen und gemeinsam Lösungen entwickeln. Eine gute Zusammenarbeit lebt von der Balance zwischen formeller Kooperation und informellem Community-Austausch.

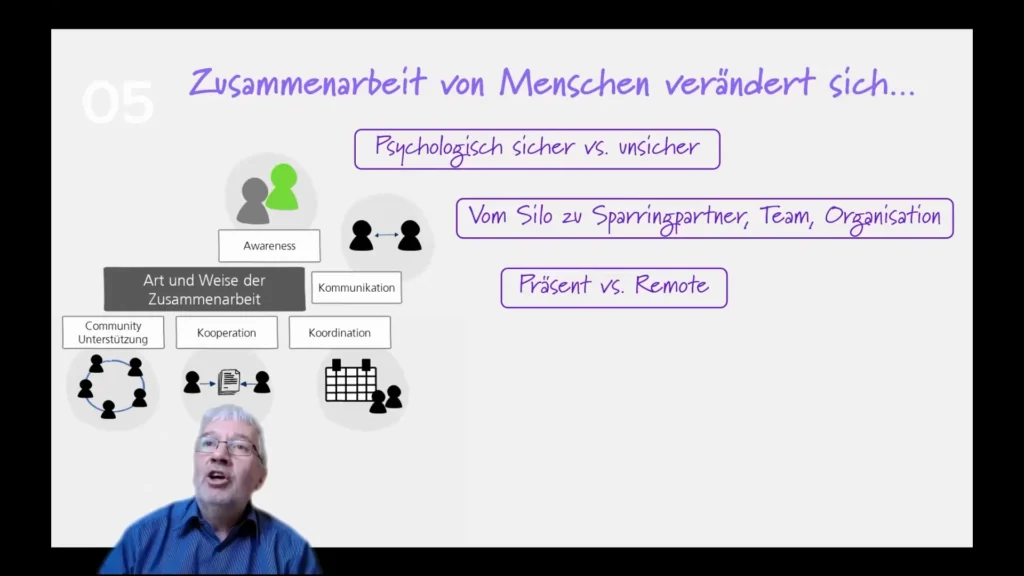

Veränderungen in der Mensch-Mensch-Zusammenarbeit durch Digitalisierung

Die genannten fünf Komponenten sind altbekannt, doch die Digitalisierung bringt neue Dynamiken mit sich. Neben technischen Neuerungen gibt es auch kulturelle und soziale Veränderungen:

- Psychologische Sicherheit: In agilen, teamorientierten Umgebungen wird es immer wichtiger, ob sich Mitarbeitende sicher fühlen, Fehler zuzugeben und konstruktives Feedback zu geben.

- Agilität und Transparenz: Früher waren Arbeitsergebnisse oft abgeschottet und nur über Führungsebenen zugänglich. Heute sind sie oft für ganze Teams oder Abteilungen sichtbar, was neue Formen der Zusammenarbeit erfordert.

- Präsenz vs. Remote: Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie unterschiedlich Zusammenarbeit funktioniert, ob man sich physisch trifft oder virtuell zusammenarbeitet. Beide Formen haben Vor- und Nachteile, die es zu berücksichtigen gilt.

- Arbeitszeit und Vereinbarkeit: Flexible Arbeitszeiten, Teilzeitmodelle und die Balance zwischen Beruf und Privatleben beeinflussen, wann und wie Menschen zusammenarbeiten.

Diese Veränderungen wirken sich direkt auf die Kontexte aus, in denen wir gestalten und zusammenarbeiten. Ein Blick auf die jeweiligen Rahmenbedingungen ist daher unverzichtbar.

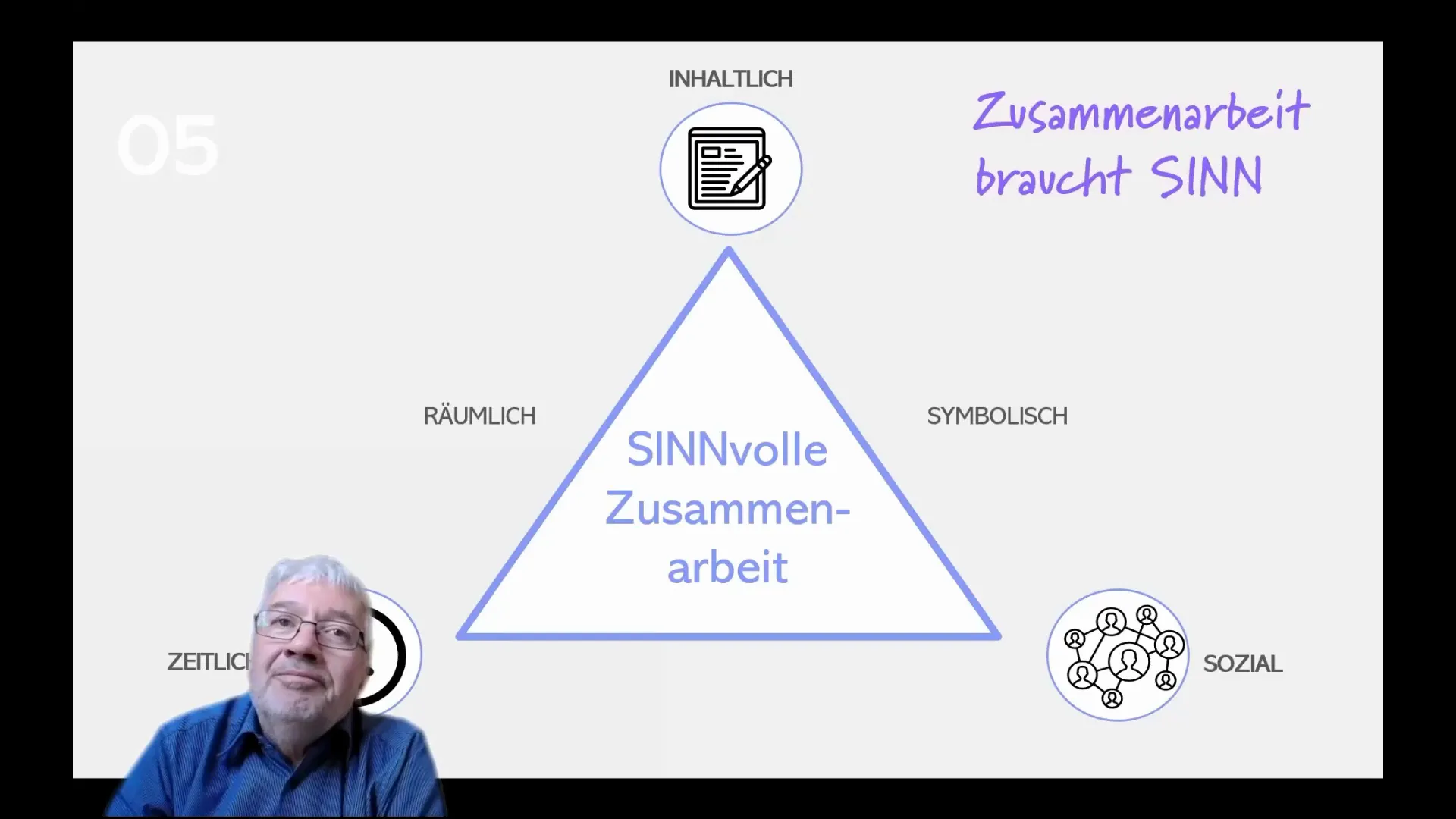

Was ist sinnvolle Zusammenarbeit? Die drei Sinndimensionen

In der Beratung und Gestaltung digitaler Zusammenarbeit spielt das Konzept der sinnvollen Zusammenarbeit eine zentrale Rolle. Sinnvolle Zusammenarbeit lässt sich in drei Dimensionen gliedern:

- Inhalt: Steht der richtige Inhalt im Mittelpunkt? Sind die Ziele und Agenden klar und relevant?

- Zeitlichkeit: Wie häufig und wie lange treffen sich Teams? Ist die Zusammenarbeit kontinuierlich oder episodisch?

- Soziales: Wer ist beteiligt? Wie ist das soziale Gefüge? Wie gut sind Beziehungen und Vertrauen?

Darüber hinaus sind auch räumliche und symbolische Aspekte wichtig: Wo findet Zusammenarbeit statt? Ist der Ort inspirierend und fördert Kreativität? Welche symbolische Bedeutung hat der Ort oder das Meeting?

Diese ganzheitliche Betrachtung hilft, digitale Lösungen so zu gestalten, dass sie wirklich unterstützen und nicht nur technische Features bieten.

Stakeholder und Interessen in der Zusammenarbeit

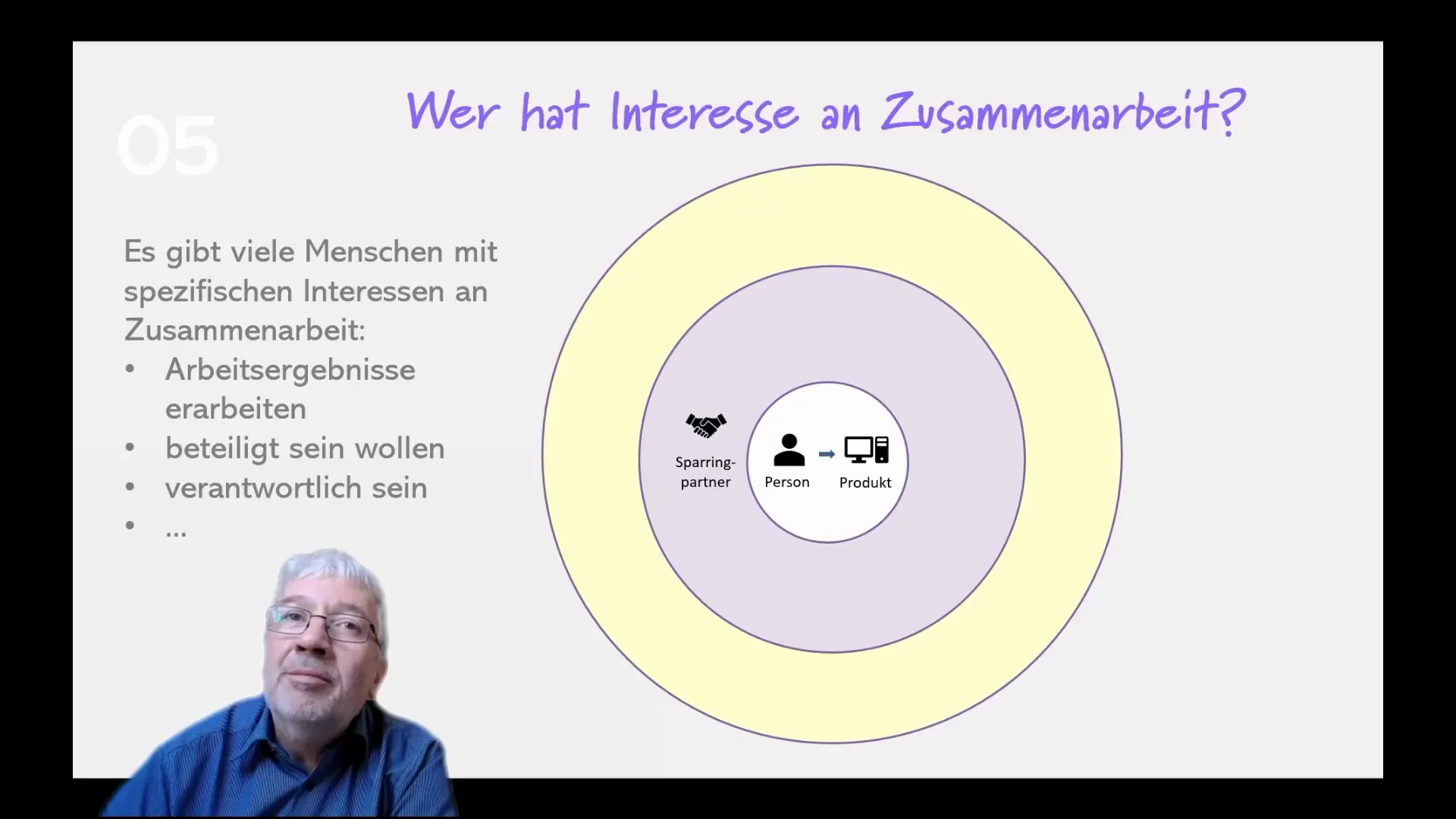

Zusammenarbeit ist nie isoliert. Sie umfasst viele Menschen mit unterschiedlichen Interessen. Stakeholder können sein:

- Mitwirkende: Personen, die aktiv an Arbeitsergebnissen beteiligt sind.

- Beteiligte: Menschen, die informiert sein wollen oder Feedback geben möchten.

- Entscheider: Personen, die Verantwortung tragen und Entscheidungen treffen.

Ein praktisches Modell ist das Zwiebelschalenmodell, bei dem das Produkt oder die Lösung im Zentrum steht und darum herum verschiedene Interessengruppen angeordnet sind – von direkten Sparringpartnern bis hin zur gesamten Organisation oder sogar der Gesellschaft.

Für UX-Designer bedeutet das, dass sie in der Nutzungskontextanalyse breit denken müssen: Wer arbeitet mit wem? Wer braucht Einblick? Wer entscheidet? Das Verständnis der Stakeholderlandschaft ist entscheidend für erfolgreiche Gestaltung und Zusammenarbeit.

Technische Systeme als Co-Worker: Chancen und Herausforderungen

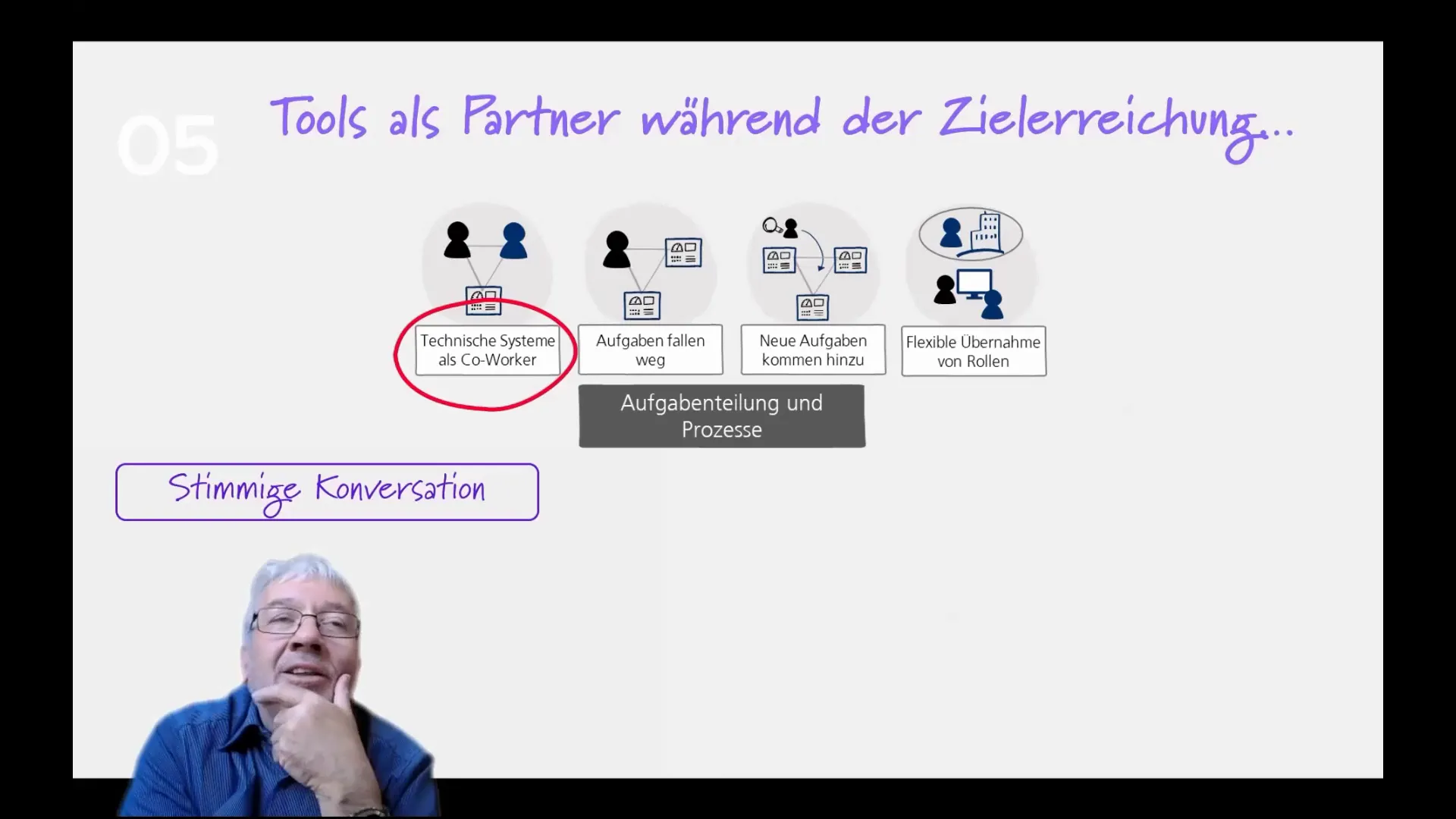

Technische Systeme sind längst nicht mehr nur Werkzeuge, sondern zunehmend Co-Worker im Arbeitsprozess. Dabei geht es nicht nur um KI, sondern um alle technischen Systeme, die in die Arbeit eingebunden sind. Doch wann sind technische Systeme gute Mitarbeiter?

Stimmige Konversation und Vertrauen

Eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Mensch und Technik beginnt mit einer stimmigen Konversation – also einer klaren, verständlichen Kommunikation über das User Interface. Wenn eine Maschine mit blinkenden LEDs verwirrt oder Eingaben nicht korrekt verarbeitet, entsteht Frustration und Misstrauen.

Vertrauen ist dabei zweiseitig:

- Der Mensch vertraut dem System: Das System arbeitet fehlerrobust und sicher.

- Das System „vertraut“ dem Menschen: Die Datenqualität ist hoch, Eingaben sind korrekt und sinnvoll.

Diese Balance ist entscheidend, um Automatisierungspotenziale zu heben, ohne die menschliche Kompetenz zu untergraben.

Automatisierung: Historie und heutige Herausforderungen

Die Automatisierung ist kein neues Thema. Bereits seit den 1960er Jahren beschäftigt sich die Ingenieurpsychologie mit der Frage, wie Mensch und Maschine zusammenarbeiten können. Dabei zeigt sich bis heute, dass eine reine Automatisierung aller Aufgaben nicht zielführend ist. Entweder verlieren Menschen ihre Kompetenz, weil das System alles übernimmt, oder kritische Situationen werden schwer zu meistern, wenn die Kontrolle plötzlich zurück an den Menschen geht.

Beispiel: Flugzeugabstürze aufgrund problematischer Autopilot-Übergaben zeigen, wie komplex diese Zusammenarbeit ist. Auch autonom fahrende Autos stellen neue Anforderungen an die Überwachung und das Eingreifen durch Menschen.

Komplementäre Zusammenarbeit

Ein erfolgversprechender Ansatz ist die komplementäre Zusammenarbeit, bei der Mensch und Maschine ihre jeweiligen Stärken einbringen. Dabei wird nicht starr festgelegt, wer was macht, sondern es wird flexibel entschieden, welche Handlungen und Informationsverarbeitungsprozesse vom System übernommen werden können und wo der Mensch weiterhin die Führung behält.

Diese Idee ist seit den 1950er Jahren bekannt, gewinnt aber heute durch KI neue Bedeutung, da kognitive Prozesse in technische Systeme übertragen werden können.

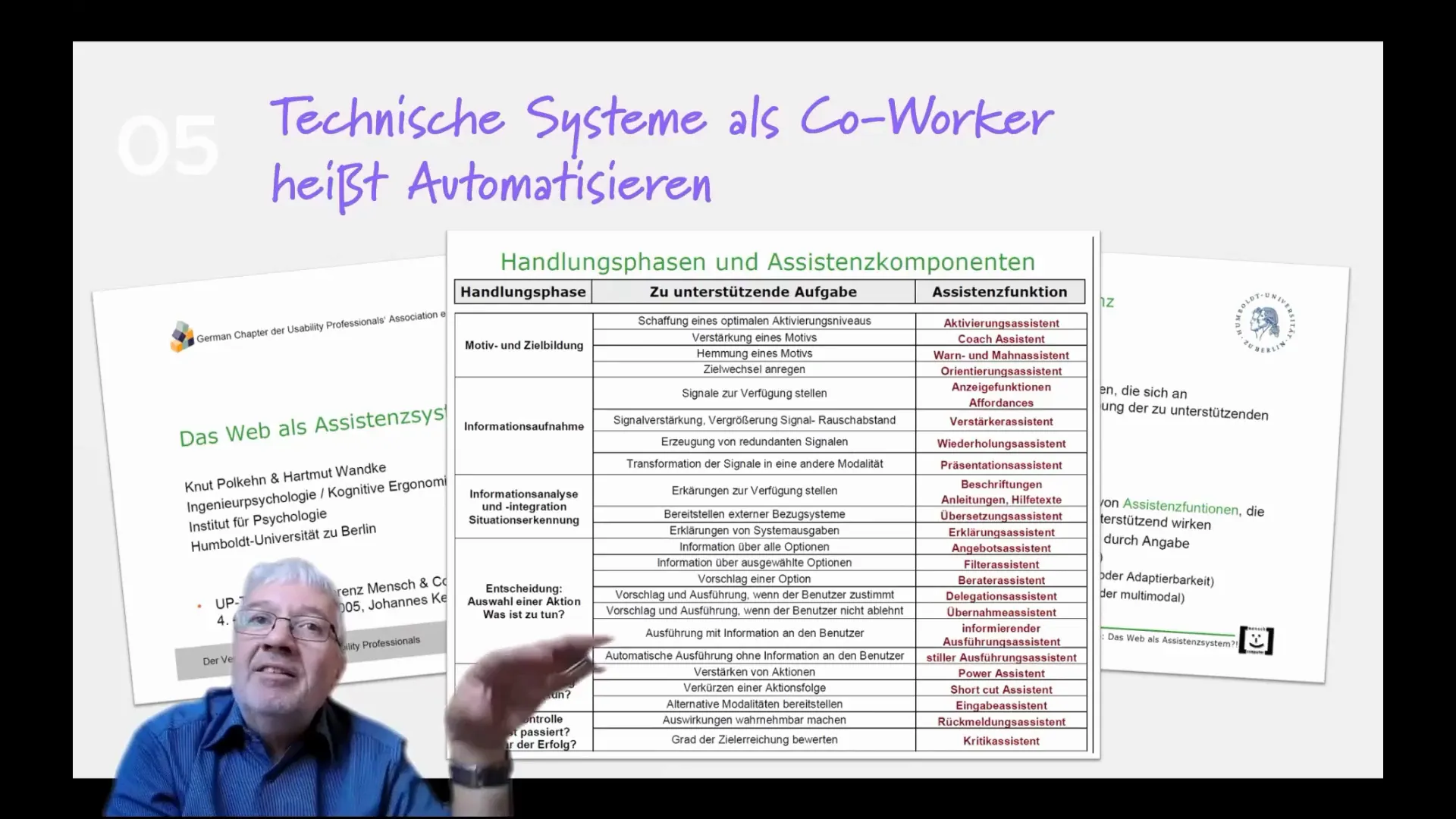

Handlungsphasen und Assistenzsysteme

Ein Modell aus der Ingenieurpsychologie betrachtet die Handlungsphasen von Menschen, um Assistenzfunktionen gezielt zu entwickeln. Diese Phasen umfassen Zielbildung, Absicht, Ausführung, Umweltwahrnehmung, Bewertung und Anpassung.

Beispiel: Im Auto gibt es Müdigkeitswarner, die den Fahrer aktivieren, wenn Anzeichen von Ermüdung erkannt werden. Solche Assistenzsysteme können unterschiedlich konfiguriert werden – vom Vorschlag einer Aktion bis zur selbständigen Durchführung (stille Assistenz).

Die Anpassbarkeit und die Möglichkeit, Funktionen selbst einzustellen oder adaptiv an die Situation anzupassen, sind wichtige Merkmale für eine erfolgreiche Mensch-Technik-Zusammenarbeit.

KI als kognitiver Co-Worker

Künstliche Intelligenz erweitert die Möglichkeiten der Zusammenarbeit, indem sie Wahrnehmung, Entscheidung, Problemlösung und sogar motorische Steuerung unterstützt. Beispiele reichen von Sensorik über Entscheidungsunterstützung bis hin zu autonomen Robotern.

Doch die Übertragung kognitiver Prozesse in technische Systeme ist komplex und mit Unsicherheiten verbunden. KI arbeitet mit Wahrscheinlichkeiten und kann fehlerhafte oder unsichere Ergebnisse liefern, wenn die Wissensbasis unzureichend ist.

Die Herausforderung besteht darin, KI-Systeme so zu gestalten, dass sie menschliche Expertise ergänzen und nicht ersetzen, und dabei Risiken wie Fehlentscheidungen oder mangelnde Transparenz zu minimieren.

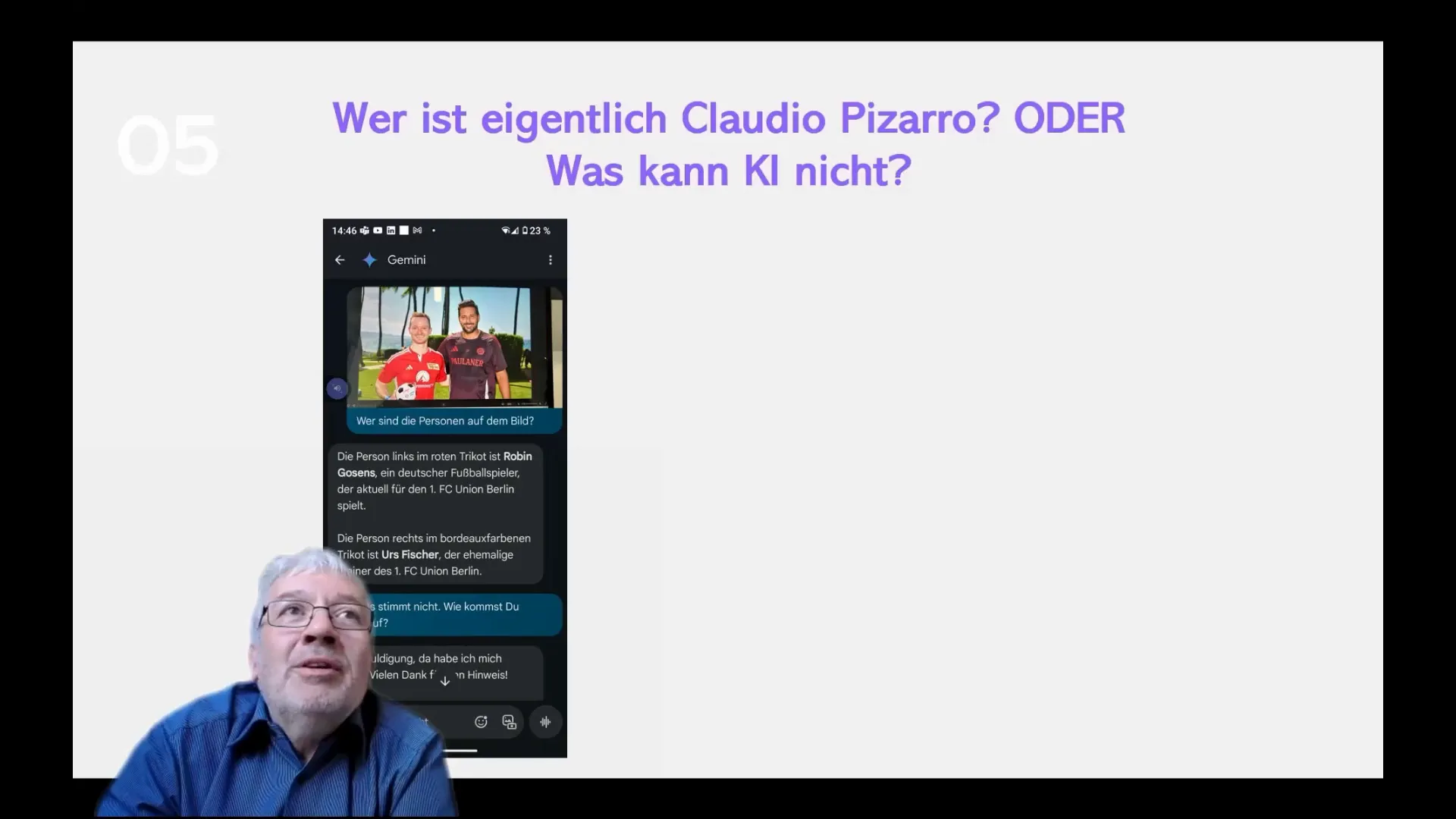

Praxisbeispiel: KI-Chat und Bildanalyse

Ein aktuelles Beispiel zeigt, wie KI im Alltag unterstützt, aber auch Fehler macht. Ein KI-Chatbot kann komplexe Fragen beantworten, kreative Ideen fördern und personalisierte Antworten geben. Gleichzeitig zeigt eine Bildanalyse, wie KI Personen falsch identifiziert und unbegründete Annahmen trifft.

Diese Fälle verdeutlichen die Notwendigkeit von Qualitätssicherung und kritischem Umgang mit KI-Ergebnissen. Transparenz über Unsicherheiten und Grenzen der KI ist entscheidend, um Vertrauen zu erhalten und Fehlinterpretationen zu vermeiden.

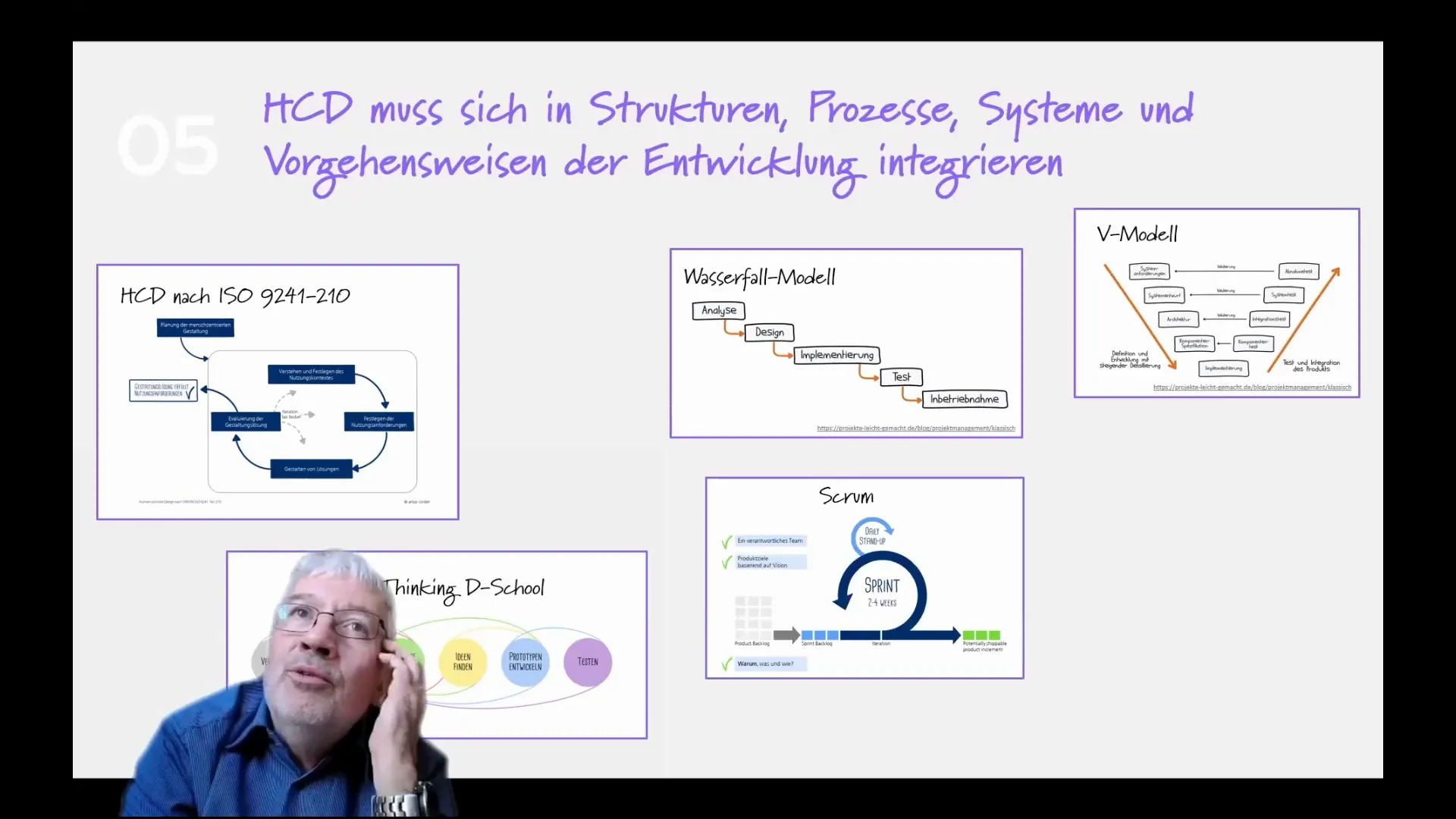

Zusammenarbeit im Human Centered Design: Integration in Entwicklungsprozesse

UX-Designer und Human Centered Design Experten arbeiten in vielfältigen Entwicklungsumgebungen. Klassische Modelle wie Wasserfall, V-Modell, Scrum oder Lean Startup prägen die Strukturen, in denen Lösungen entstehen.

Die Integration von UX in diese Prozesse variiert stark und erfordert Verständnis der jeweiligen Rahmenbedingungen, um wirksam zu sein. Zusammenarbeit mit Stakeholdern, Entwicklungsteams und Management ist dabei zentral.

Technische Co-Worker sind längst Alltag: Tools zur Planung, Dokumentation, Visualisierung oder Testing unterstützen die Arbeit. KI bringt neue Möglichkeiten, z.B. bei der Analyse von Zielgruppen, der Erstellung von Personas, der Generierung von Konzepten und der Automatisierung von Routineaufgaben.

Gleichzeitig bleiben Herausforderungen in Bezug auf Validität, Qualität und ethische Aspekte bestehen, die UX-Experten adressieren müssen.

Die Rolle von UX-Experten in einer KI-geprägten Zukunft

Die Frage, ob KI UX-Arbeit ersetzen kann, ist berechtigt, aber differenziert zu beantworten. KI hat Grenzen, etwa beim Verständnis von Kontext, Empathie, Kreativität und komplexen, domänenspezifischen Anforderungen.

UX-Experten bleiben unverzichtbar als:

- Strategen und Visionäre: Sie definieren Ziele und Rahmenbedingungen.

- Kuratoren und Dirigenten: Sie wählen passende Tools und Methoden aus und steuern deren Einsatz.

- Qualitätssicherer: Sie validieren und verifizieren Ergebnisse und Prozesse.

- Forschende: Sie verstehen Nutzerbedürfnisse und -kontexte.

- Gestalter mit menschlicher Note: Sie schaffen emotionale und funktionale Erlebnisse, die KI nicht leisten kann.

Diese Rollen sind zentral, um eine menschenzentrierte, zukunftssichere Gestaltung sicherzustellen, die Technologie sinnvoll ergänzt und nicht ersetzt.

Fazit: Digitalisierung als Chance für Kooperation und Innovation

Die Digitalisierung eröffnet vielfältige Möglichkeiten, Zusammenarbeit zu verbessern, zu beschleunigen und zu erweitern. Dabei ist es entscheidend, die verschiedenen Dimensionen der Zusammenarbeit zu verstehen und gezielt zu unterstützen:

- Mensch-zu-Mensch-Zusammenarbeit braucht Sichtbarkeit, Kommunikation, Koordination, Kooperation und Community.

- Technische Systeme sind Co-Worker, die stimmige Konversation, Vertrauen und flexible Automatisierung erfordern.

- KI erweitert die kognitiven Fähigkeiten technischer Systeme, bringt aber auch Unsicherheiten und Risiken mit sich.

- UX-Experten spielen eine zentrale Rolle, um die Balance zwischen Mensch und Technik zu gestalten, Qualität zu sichern und Nutzerbedürfnisse zu vertreten.

Human Centered Design bleibt der Schlüssel zu einer erfolgreichen Digitalisierung, die nicht nur Prozesse optimiert, sondern echte Werte für Menschen schafft.

FAQ: Häufig gestellte Fragen zur Zusammenarbeit in der Digitalisierung

Was bedeutet Digitalisierung für die Zusammenarbeit von Menschen?

Digitalisierung verändert, wie Menschen kommunizieren, kooperieren und sich koordinieren. Digitale Tools ermöglichen neue Formen der Zusammenarbeit, die flexibler, transparenter und oft effizienter sind.

Welche fünf Komponenten sind zentral für die Unterstützung von Mensch-Mensch-Zusammenarbeit?

Die fünf Komponenten sind: Gruppe und Sichtbarkeit, Kommunikation, Koordination, Kooperation und Community-Unterstützung.

Wie verändern technische Systeme die Zusammenarbeit?

Technische Systeme fungieren zunehmend als Co-Worker, die Aufgaben automatisieren, Informationen bereitstellen und kognitive Unterstützung bieten. Dabei ist eine stimmige Interaktion und gegenseitiges Vertrauen entscheidend.

Welche Herausforderungen bringt die Automatisierung mit sich?

Automatisierung kann zu Kompetenzverlust, Über- oder Unterforderung führen. Die Übergabe der Kontrolle zwischen Mensch und Maschine muss sorgfältig gestaltet werden, um Fehler und Unfälle zu vermeiden.

Wie kann KI die Zusammenarbeit unterstützen?

KI kann Wahrnehmung, Entscheidungsfindung, Problemlösung und motorische Steuerung unterstützen. Sie erweitert die Möglichkeiten der Automatisierung, erfordert aber eine sorgfältige Qualitätssicherung und menschliche Kontrolle.

Warum bleibt UX trotz KI wichtig?

UX-Experten bringen menschliche Empathie, Kreativität und Kontextverständnis ein, die KI nicht ersetzen kann. Sie steuern, validieren und gestalten Erlebnisse, die den Nutzer in den Mittelpunkt stellen.

Wie integriere ich UX in unterschiedliche Entwicklungsprozesse?

Je nach Entwicklungsmodell (Wasserfall, Scrum, Lean Startup) variiert die Integration von UX. Wichtig ist, die jeweiligen Strukturen zu verstehen und frühzeitig mit Stakeholdern zusammenzuarbeiten.

Wie gehe ich mit Stakeholdern in der Zusammenarbeit um?

Stakeholder haben unterschiedliche Interessen und Rollen. Eine breite Analyse der Nutzer- und Interessengruppen ist wichtig, um Zusammenarbeit und Kommunikation effektiv zu gestalten.

Was sind die Sinndimensionen der Zusammenarbeit?

Die Sinndimensionen umfassen Inhalt, Zeitlichkeit und Soziales. Sie helfen zu beurteilen, ob Zusammenarbeit sinnvoll strukturiert und gestaltet ist.

Mit diesem Wissen sind Sie gut gerüstet, um die Digitalisierung als Chance für eine bessere Zusammenarbeit und innovative Gestaltung zu nutzen.