In der heutigen digitalen Welt ist es entscheidend, Interfaces und Lösungen zu gestalten, die Nutzer:innen nicht nur ansprechen, sondern sie auch effektiv bei der Zielerreichung unterstützen. Dies geht weit über das reine Design von Benutzeroberflächen hinaus. In diesem umfassenden Artikel beleuchten wir, wie das Verhalten von Menschen und Lösungen entlang der Interaktion gestaltet werden kann, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Dabei orientieren wir uns an den sieben Kernlogiken des Human Centered Design und setzen den Fokus auf Aufgaben, Informationsaustausch und User Interfaces.

Wir gehen der Frage nach: Was bedeutet es eigentlich, für die Zielerreichung zu gestalten? Wie beeinflussen mentale Modelle die Nutzung von Lösungen? Und warum ist es essenziell, Aufgabenmodelle und Nutzungskontexte präzise zu verstehen und zu berücksichtigen? Anhand eines durchgängigen Beispiels – der Taxinutzung – erläutern wir praxisnah, wie diese Prinzipien angewendet werden können, um nutzerzentrierte und innovative Konzepte zu entwickeln.

1. Einführung in die Gestaltung von Verhalten und Interaktion

Im Kern des Gestaltungsprozesses stehen drei Ebenen, die das Verhalten von Nutzer:innen und Lösungen prägen:

- Aufgaben: Die Tätigkeiten, die Nutzer:innen ausführen, um ihre Ziele zu erreichen.

- Informationsaustausch: Der Dialog und die Kommunikation zwischen Nutzer:innen und System.

- User Interfaces: Die Schnittstellen, über die Nutzer:innen mit der Lösung interagieren.

Wir denken oft, dass Gestaltung nur das User Interface betrifft. Doch tatsächlich beeinflussen wir durch die Gestaltung der Aufgaben und des Informationsaustauschs maßgeblich, wie Menschen ihre Ziele erreichen.

Ein zentraler Gedanke ist, dass Ziele immer subjektiv sind und den Menschen gehören. Sie können nicht einfach verordnet werden, sondern entstehen aus individuellen Motivationen – sei es intrinsisch (z.B. Autonomie, Kompetenz) oder extrinsisch (z.B. Jobziele).

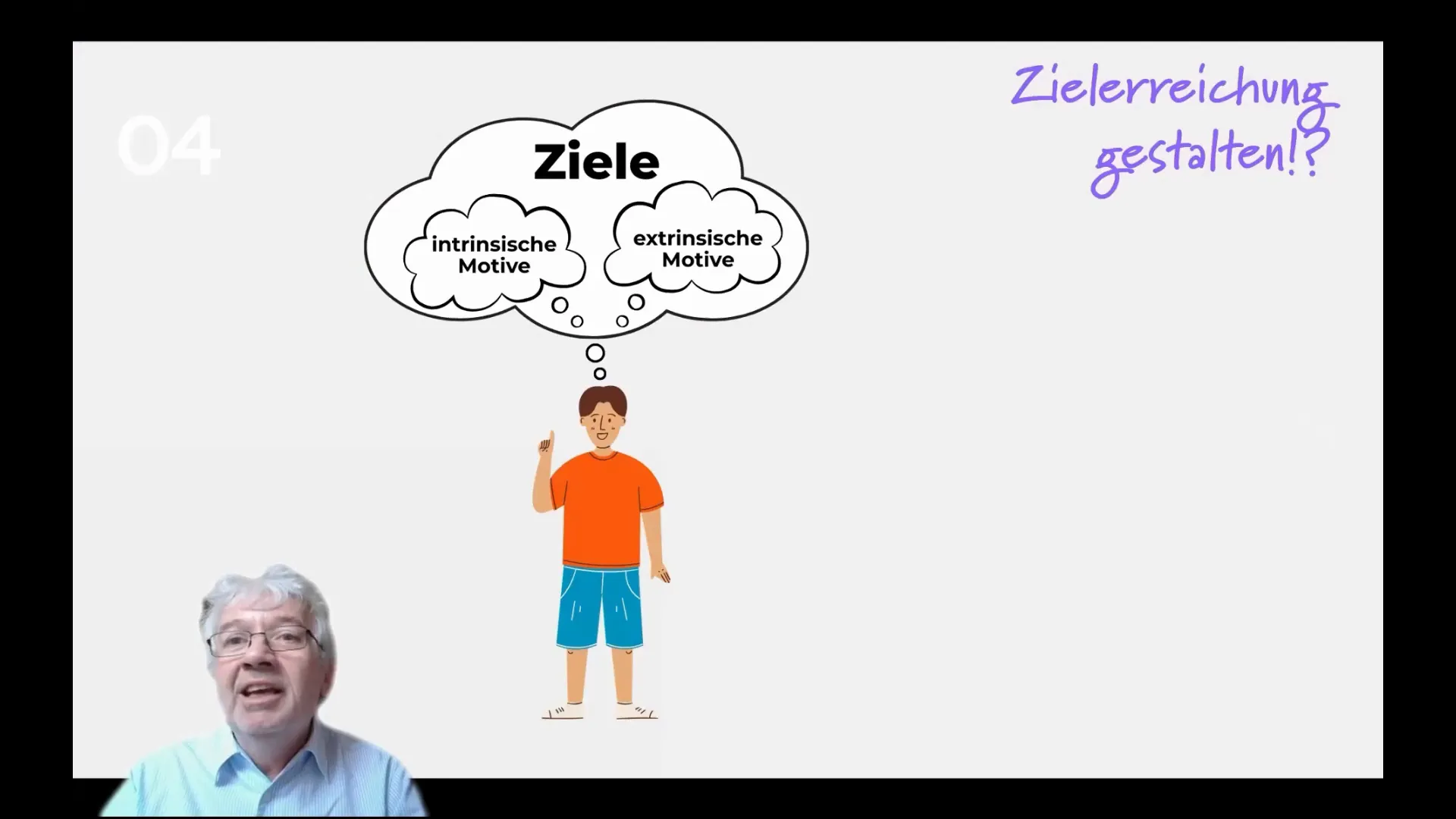

Die Kluft zwischen Ist-Zustand und Ziel

Jede Zielerreichung beginnt mit einer Kluft, einem Gap zwischen der aktuellen Situation und dem angestrebten Ziel. Diese Kluft motiviert Menschen, Aufgaben anzugehen, Handlungen auszuführen und Entscheidungen zu treffen, die sie Schritt für Schritt näher an ihr Ziel bringen.

Beispiel: Das Ziel, pünktlich um 17 Uhr an einem Meeting teilzunehmen, erfordert Entscheidungen wie das Weglassen anderer Aktivitäten, die Wahl des Verkehrsmittels oder das schnelle Erledigen von Aufgaben. Jede Handlung bezieht sich dabei auf ein Objekt oder Aufgabenobjekt – etwa die Information über die verbleibende Zeit oder das Erstellen eines Termins.

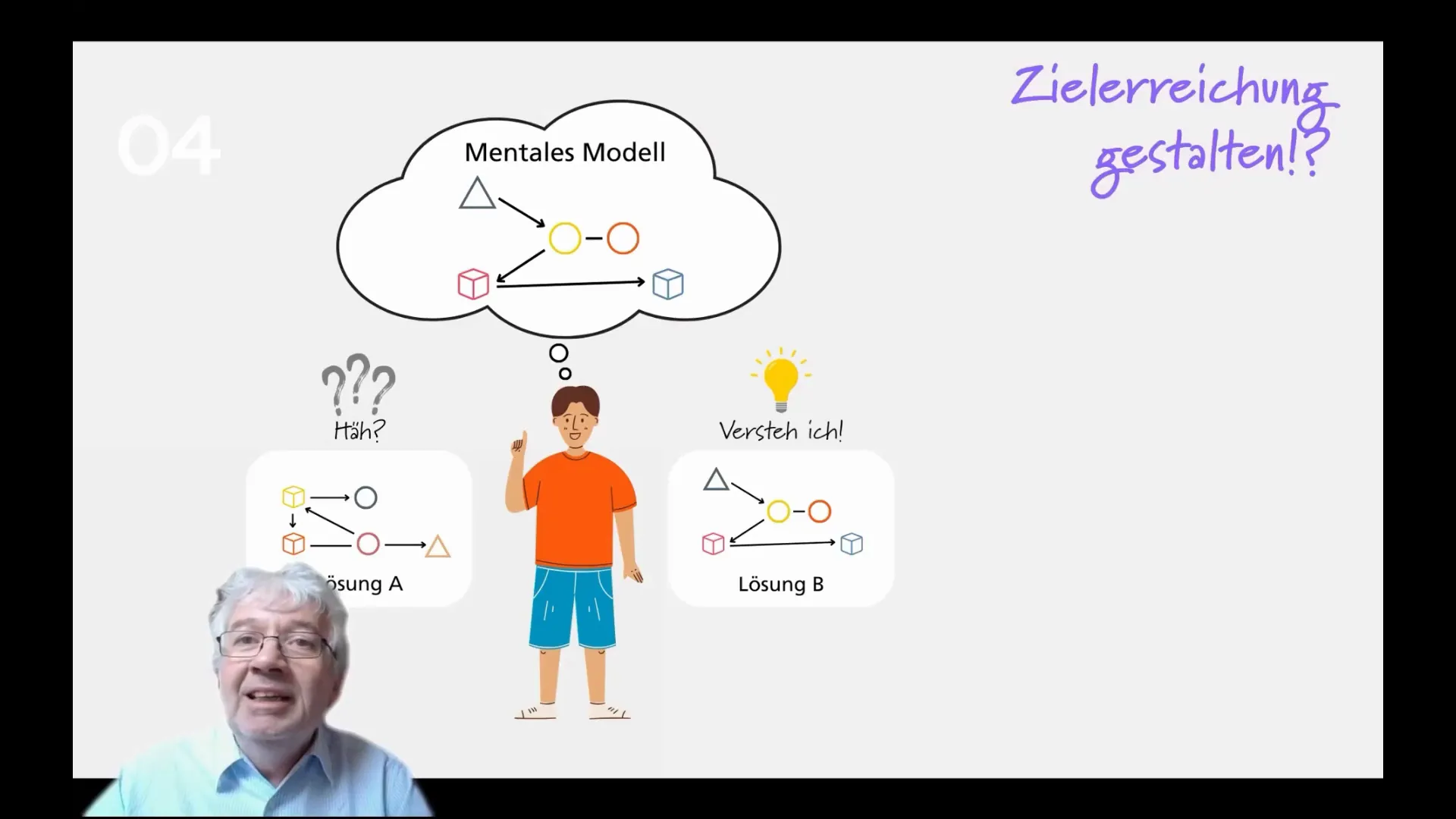

2. Mentale Modelle, Erwartungen und Innovationen

Menschen besitzen mentale Modelle, die auf ihren Erfahrungen basieren und Objekte, Strukturen sowie Abläufe in ihrem Kopf repräsentieren. Diese Modelle bestimmen, wie sie eine Lösung erwarten und nutzen.

- Objekte: Dinge wie Fahrpläne, Fahrzeuge oder Informationen, die für eine Aufgabe relevant sind.

- Strukturen: Die Beziehung und Organisation der Objekte, z.B. ein Fahrplan gehört zum lokalen Verkehrsanbieter.

- Abläufe: Die Reihenfolge von Handlungen, z.B. erst Fahrplan prüfen, dann losgehen.

Wenn eine Lösung nicht mit den mentalen Modellen übereinstimmt, entsteht Verwirrung oder Ablehnung. Passt sie hingegen gut, verstehen Nutzer:innen sie intuitiv und können ihre Ziele leichter erreichen.

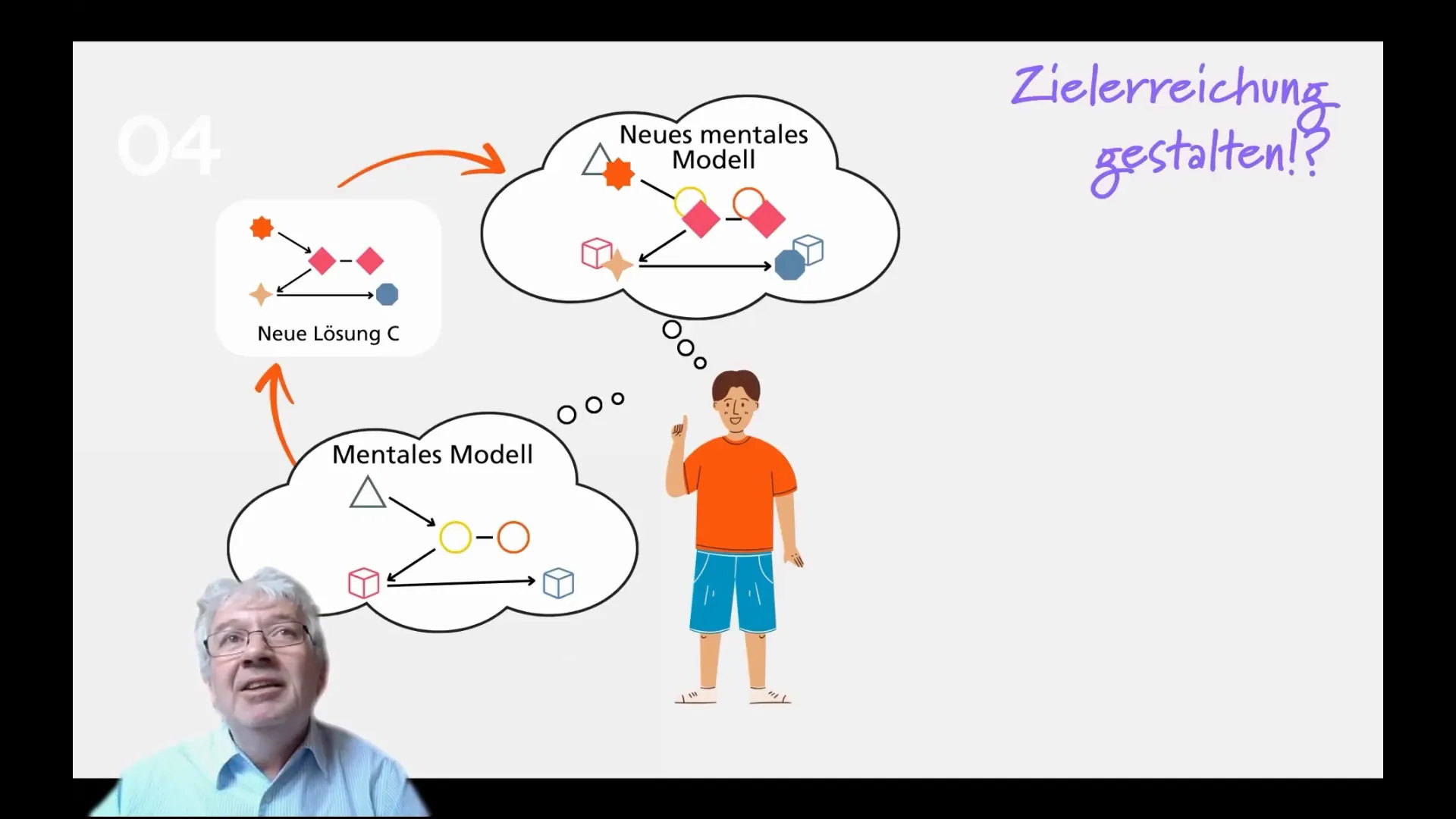

Wie entstehen Innovationen trotz mentaler Modelle?

Ein weit verbreiteter Einwand ist, dass Innovationen nicht möglich sind, wenn wir uns immer an bestehenden mentalen Modellen orientieren. Doch neue Konzepte erfordern, dass Nutzer:innen ihre Erwartungen anpassen und neue Modelle erlernen.

Beispiel: Smartphones mit Touch-Bedienung sind erst seit 2007 verbreitet und haben neue Interaktionsmodelle geschaffen. Nutzer:innen mussten diese erlernen, da sie zuvor keine Erfahrungen mit solchen Geräten hatten.

Hier liegt die Herausforderung darin, entweder die Lösung so zu gestalten, dass sie an bestehende Modelle anknüpft oder die Nutzer:innen durch Schulungen, Anleitungen und interaktive Hilfen beim Erlernen neuer Konzepte zu unterstützen.

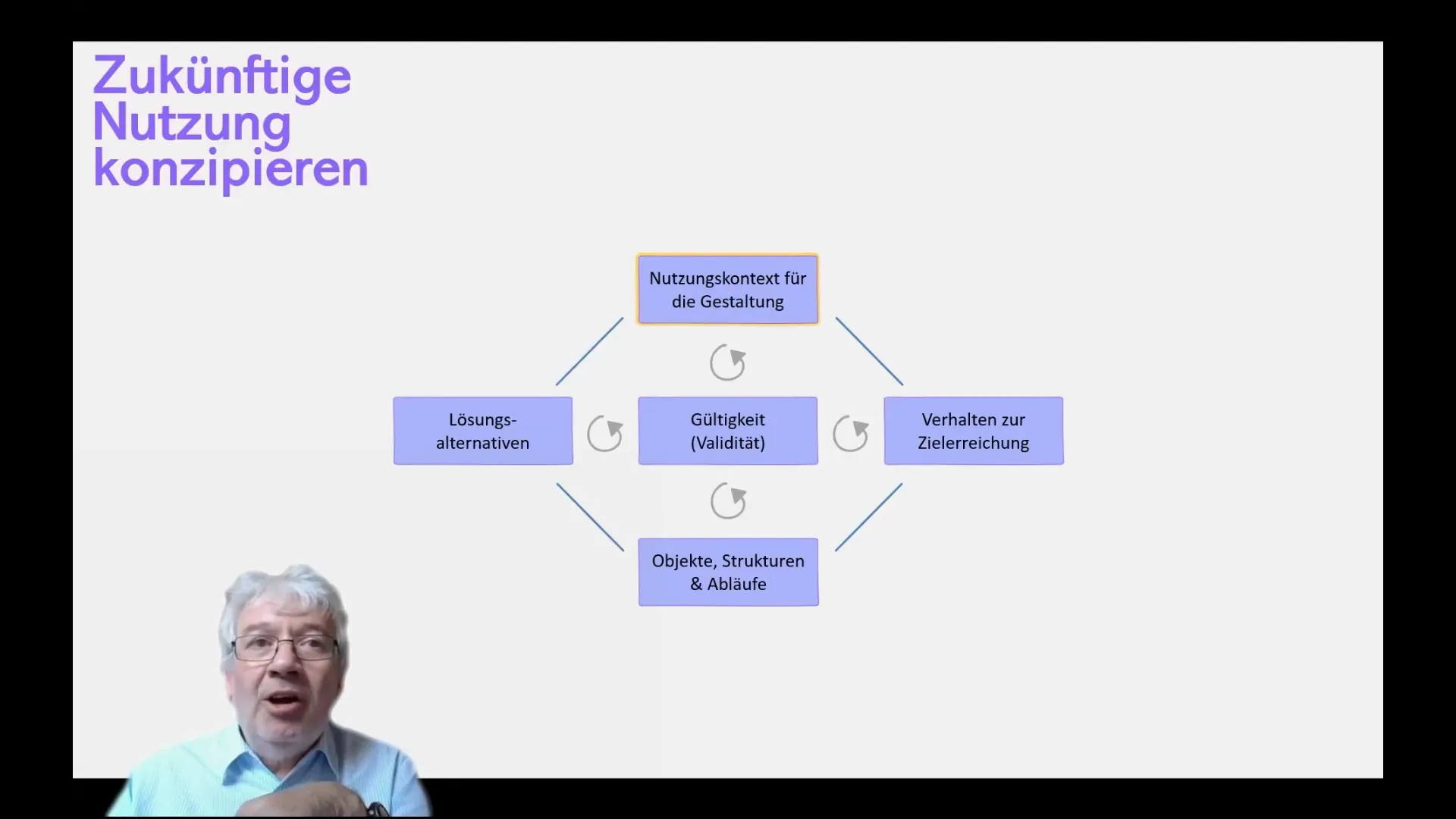

3. Relevante Nutzungskontexte und Benutzergruppen definieren

Bevor wir mit dem Gestalten beginnen, müssen wir den relevanten Nutzungskontext klar bestimmen. Nicht alle Nutzergruppen können oder sollen bedient werden. Eine klare Fokussierung hilft, den größten Mehrwert zu schaffen und Ressourcen effizient einzusetzen.

Beispiel: In einem Projekt wurden 31 Benutzergruppen identifiziert – zu viele, um für alle gleichzeitig zu gestalten. Daher wurde eine Zielgruppe ausgewählt, für die die Lösung optimiert wurde.

Wichtige Faktoren des Nutzungskontexts

- Soziale, physische und technische Bedingungen (z.B. WLAN-Verfügbarkeit, rechtliche Rahmenbedingungen)

- Arbeitsmittel und Ressourcen, die im Kontext vorhanden sind

- Systemkontext, z.B. bestehende Systeme, die integriert werden müssen

Diese Faktoren schränken den Gestaltungskontext ein und beeinflussen, wie Aufgaben und Interfaces gestaltet werden müssen.

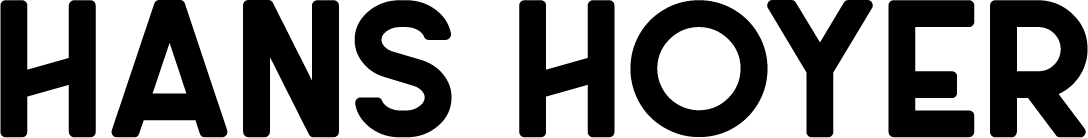

4. Aufgaben gestalten: Prozesse und Herausforderungen

Die Gestaltung von Aufgaben ist zentral, da sie den Weg von der aktuellen Situation zum Ziel beschreibt. Aufgabenmodelle helfen, die einzelnen Schritte und Entscheidungen zu verstehen und zu optimieren.

Warum sind Aufgabenmodelle so wichtig?

Ein präzises Verständnis der Aufgabe ermöglicht es, unnötigen Aufwand zu vermeiden und den Prozess für Nutzer:innen zu vereinfachen.

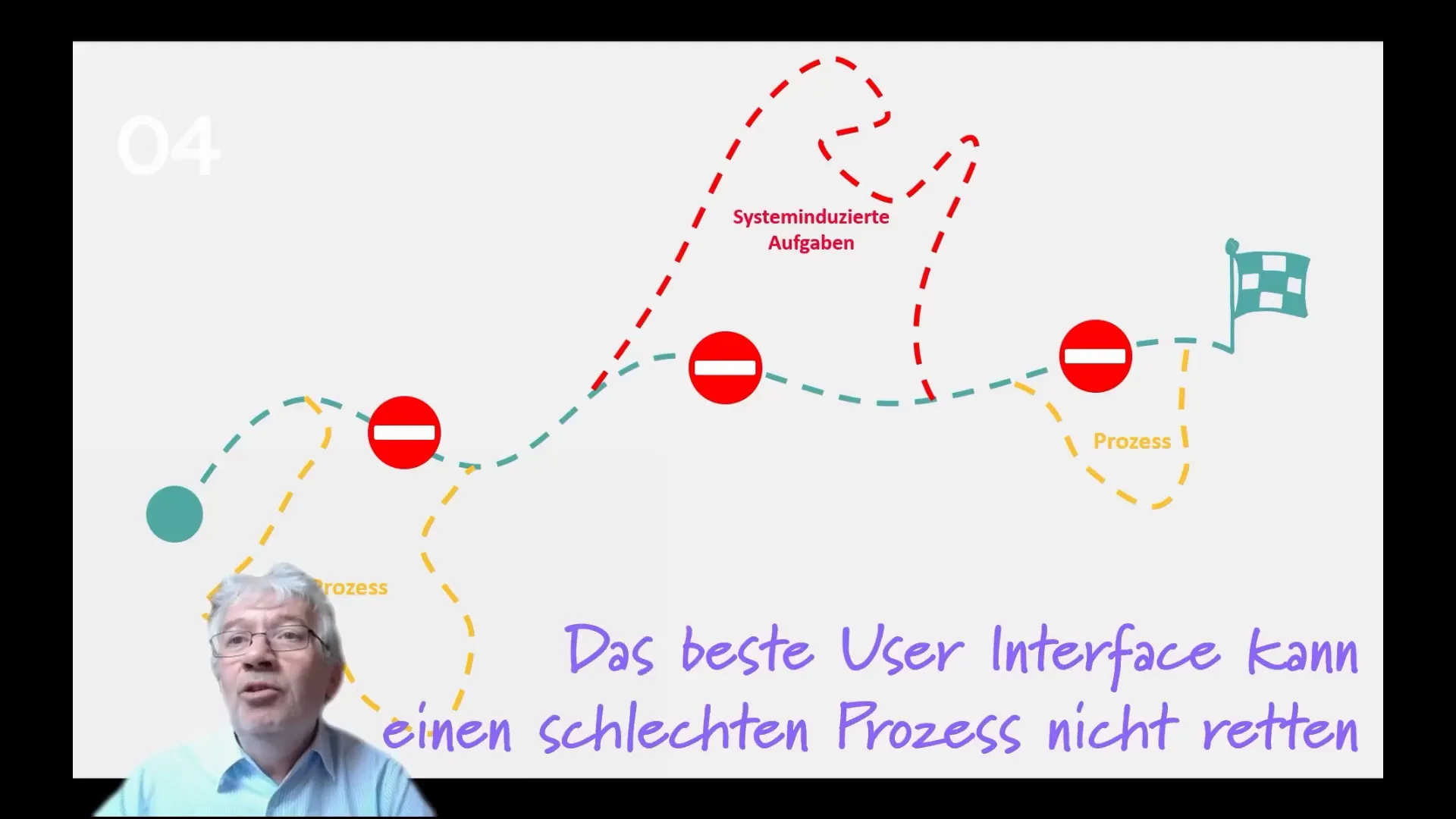

Beispiel: Systeminduzierte Aufgaben wie mehrfaches Anmelden oder Zwei-Faktor-Authentifizierung können den Aufwand erheblich erhöhen, ohne dass sie aus Sicht der Nutzer:innen zur eigentlichen Aufgabe gehören.

Deshalb gilt der Grundsatz: Das beste User Interface kann den schlechtesten Prozess nicht retten und umgekehrt.

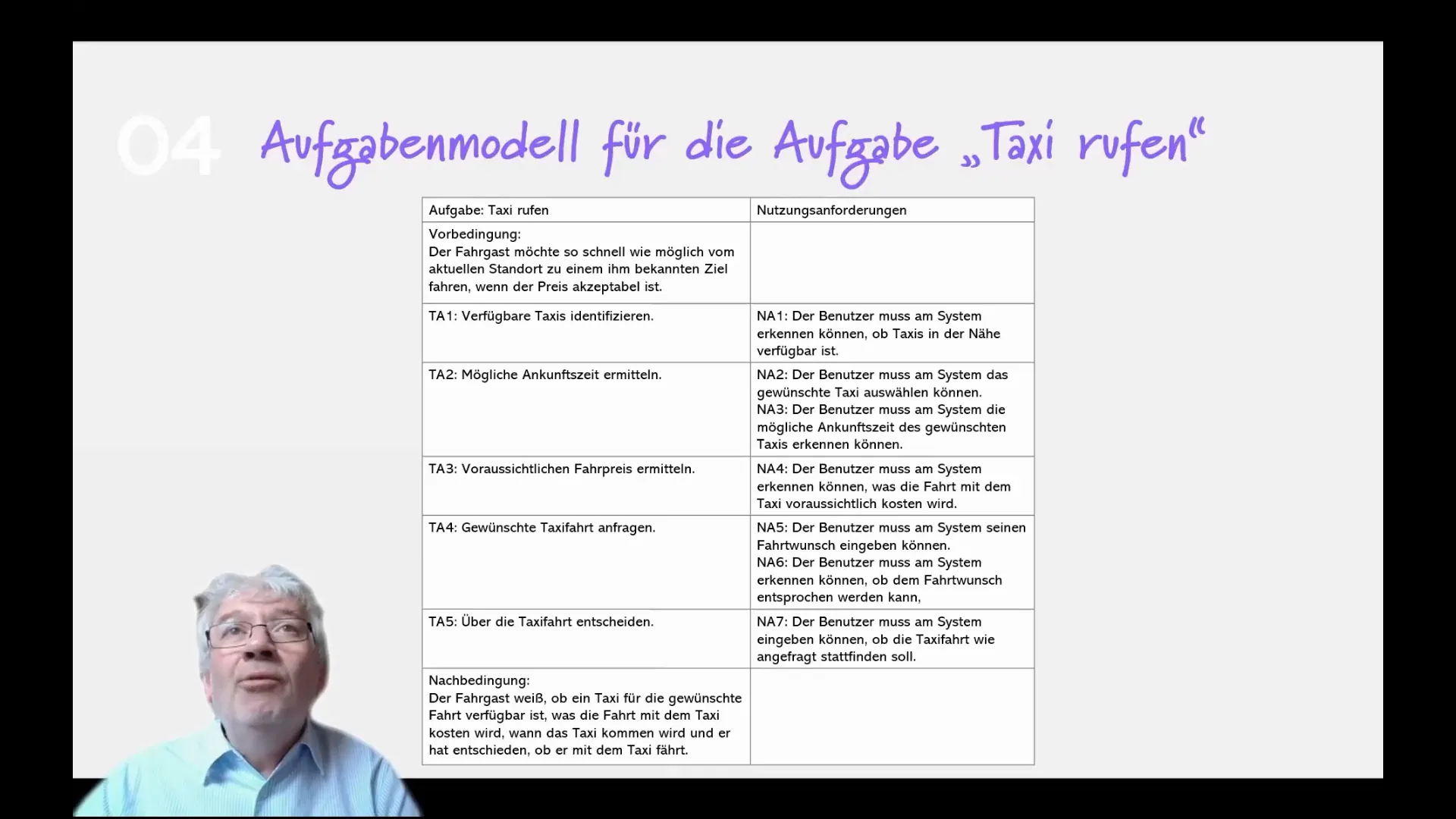

Beispiel Taxinutzung: Aufgabenmodell

Ein typisches Aufgabenmodell für das Taxirufen beinhaltet:

- Vorbedingung: Der Fahrgast möchte schnell von einem bekannten Standort zu einem Ziel fahren, wenn der Preis akzeptabel ist.

- Aufgabe: Ein Taxi rufen.

- Nachbedingung: Der Fahrgast weiß, ob ein Taxi verfügbar ist, was die Fahrt kostet, wann es kommt und entscheidet, ob er mitfährt.

Diese Aufgabe kann weiter unterteilt werden in Teilaufgaben wie Taxi rufen, Taxifahrt antreten, Fahrt abbrechen oder abrechnen.

5. Informationsaustausch gestalten: Dialoge und Szenarien

Der Informationsaustausch zwischen Nutzer:innen und System ist essenziell für eine erfolgreiche Interaktion. Die Gestaltung des Dialogs bestimmt, wie Informationen vermittelt und Entscheidungen getroffen werden.

Wir illustrieren dies anhand von drei Szenarien für die Taxinutzung:

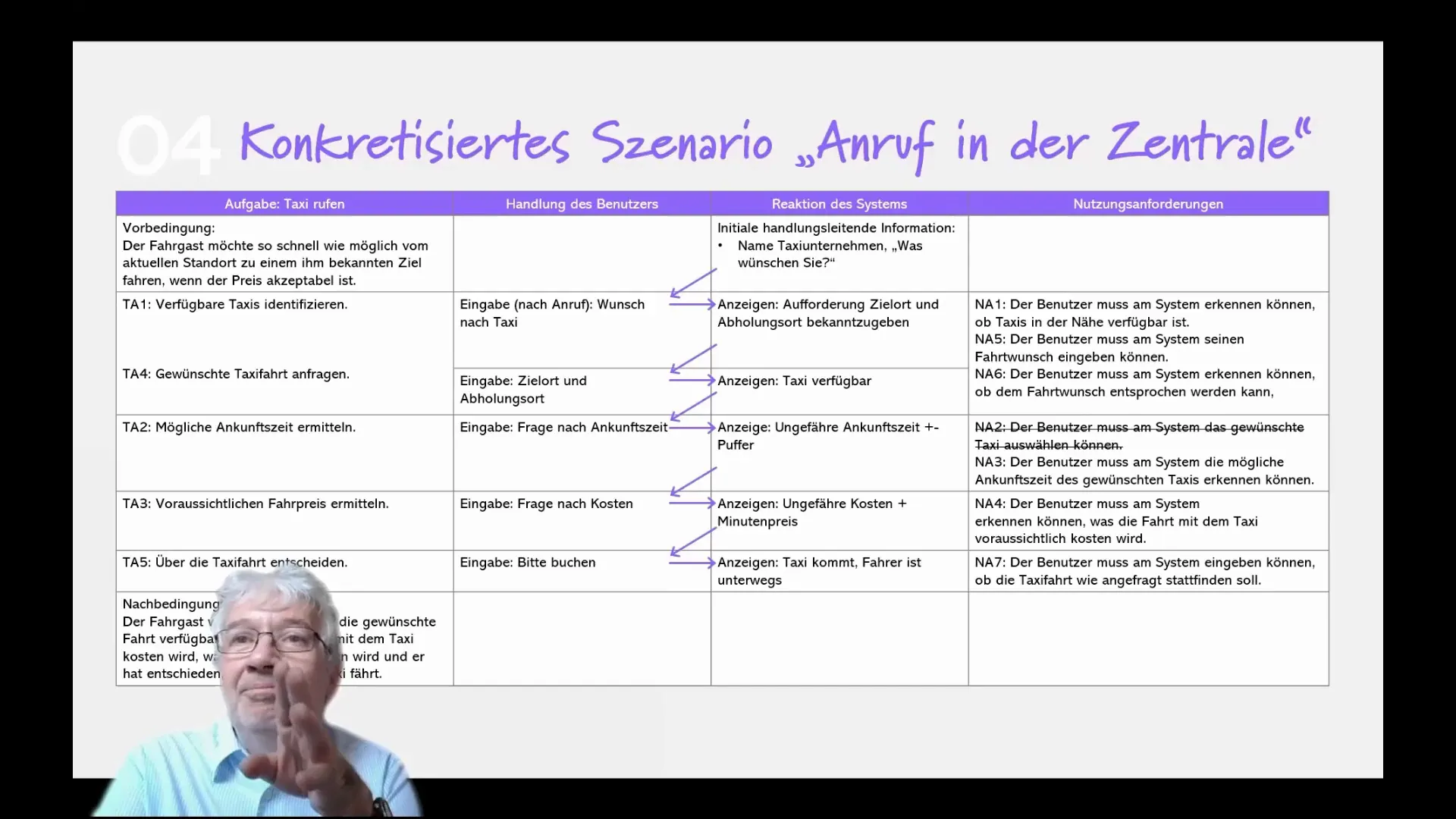

5.1. Klassische Taxizentrale

Der Fahrgast ruft die Zentrale an, gibt sein Ziel an und erhält Auskunft über Verfügbarkeit, Ankunftszeit und Kosten. Der Dialog ist sequenziell und persönlich.

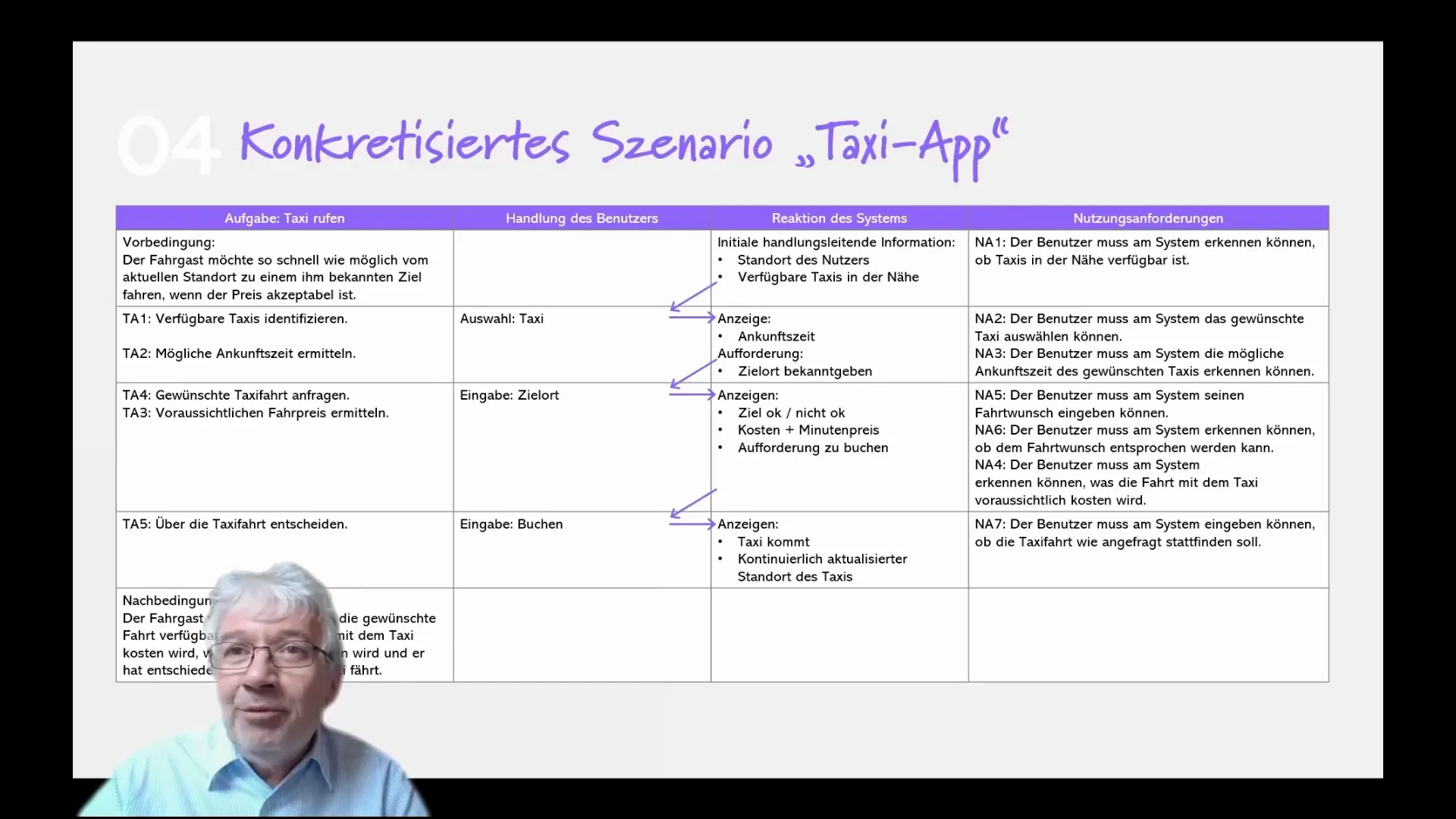

5.2. Taxi-App

Die App zeigt verfügbare Taxis in der Nähe, kalkuliert Preise und ermöglicht die Buchung per Knopfdruck. Der Nutzer sieht den Standort des Taxis in Echtzeit.

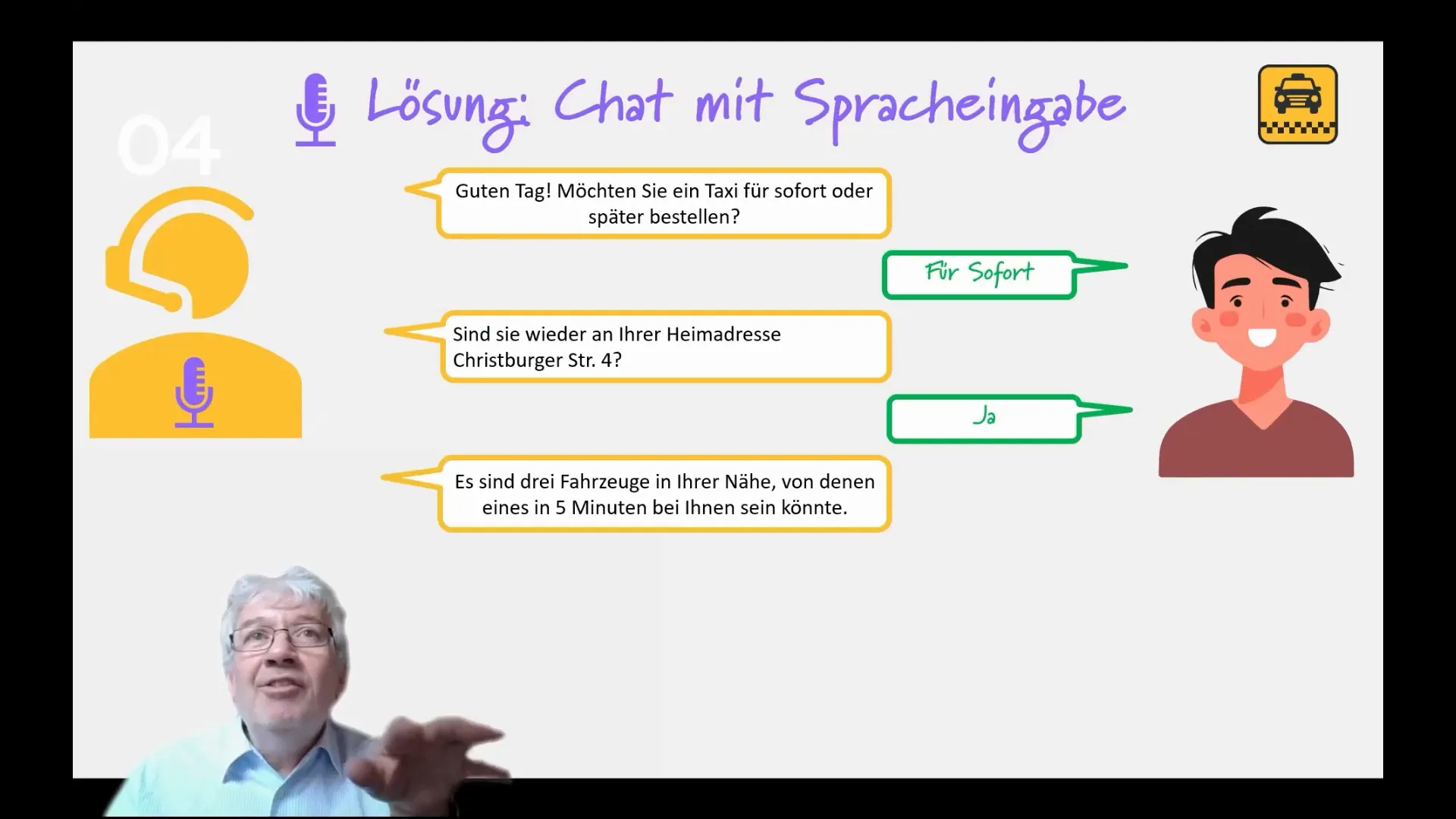

5.3. Chatbot mit Spracheingabe

Ein sprachgesteuerter Assistent führt den Nutzer durch die Bestellung, stellt Fragen und gibt Informationen zu Fahrpreis und Ankunftszeit.

Vorteile der Szenarienanalyse

Durch das Durchspielen verschiedener Szenarien werden Anforderungen sichtbar, die für die Gestaltung und spätere Entwicklung wichtig sind. Man erkennt, welche Informationen wann und wie bereitgestellt werden müssen und wie Nutzer:innen Entscheidungen treffen.

Diese frühe Iteration ist ein wesentlicher Bestandteil von User Experience (UX) Design – noch bevor Code geschrieben wird oder Prototypen entstehen.

6. Informationsarchitektur und Objektmodellierung

Aus den Szenarien und dem Informationsaustausch lassen sich die relevanten Objekte, deren Attribute und Beziehungen ableiten. Dies bildet die Grundlage für die Informationsarchitektur des Systems.

Beispielhafte Objekte im Taxikontext sind:

- Fahrgast

- Zielort

- Taxiunternehmen

- Verfügbare Taxis

- Jedes einzelne Taxi mit seinen Merkmalen

Attribute beschreiben Eigenschaften der Objekte, z.B. Anzahl der Produkte im Warenkorb oder Standortdaten eines Taxis. Außerdem gehören ausführbare Funktionen dazu, wie das Löschen eines Produkts aus dem Warenkorb.

7. User Interface und Interaktionsdesign

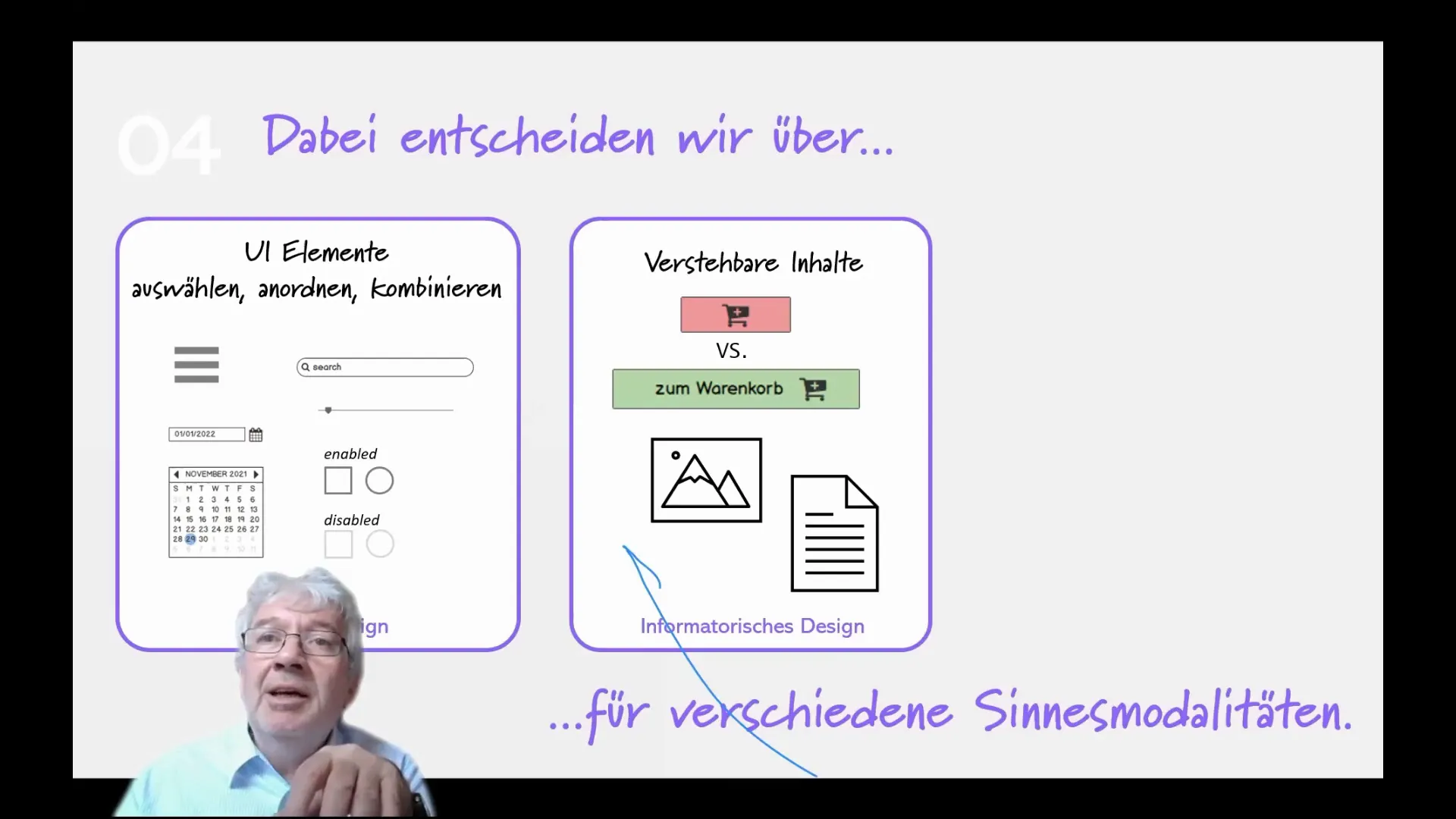

Aufbauend auf der Informationsarchitektur werden nun die Ansichten, also die konkreten Screens und Interfaces, gestaltet. Dies umfasst:

- Auswahl und Positionierung von User Interface Elementen (Buttons, Checkboxen, Radiobuttons etc.)

- Verhalten der Elemente (Verfügbarkeit, Abhängigkeiten)

- Verkettung von Screens (Wireflows) und Erstellung von Prototypen

Ein gutes Interaktionsdesign unterstützt Nutzer:innen dabei, die Aufgaben Schritt für Schritt effektiv zu erledigen und ihre Ziele zu erreichen.

Informationsdesign und sensorisches Design

Darüber hinaus ist die Gestaltung der Informationsdarstellung entscheidend für die Verstehbarkeit und Interpretierbarkeit der Inhalte. UX Writing gewinnt hier zunehmend an Bedeutung, da klare und verständliche Texte die Nutzerführung verbessern.

Sensorisches Design bezieht sich auf die Gestaltung für verschiedene Sinnesmodalitäten, wie visuelle, auditive oder haptische Wahrnehmung. Beispiele sind akustische Signale bei Fehlermeldungen oder haptisches Feedback bei Touchscreens.

8. Ökosystem und Multitouchpoint-Betrachtung

Moderne Lösungen existieren selten isoliert. Sie sind Teil eines Ökosystems mit unterschiedlichen Schnittstellen und Touchpoints, z.B. Desktop-Webanwendungen, mobile Apps oder Hardwaregeräte.

Es ist wichtig, dieses Ökosystem ganzheitlich zu betrachten, um eine konsistente und reibungslose Nutzererfahrung über alle Kanäle hinweg zu gewährleisten.

9. Qualitätssicherung und Testing

Qualitätssicherung ist integraler Bestandteil des Gestaltungsprozesses. Hierbei unterscheidet man:

- Formatives Testen: Begleitendes Testen während der Entwicklung, um Feedback einzuholen und Ideen schrittweise zu verbessern.

- Summatives Testen: Bewertung des Endprodukts, z.B. durch Benchmarking oder A/B-Tests.

Die Verwendung von Personas und Nutzungsszenarien hilft, passende Testszenarien zu entwickeln und gezielt Feedback von repräsentativen Nutzergruppen einzuholen.

10. Methodischer Ansatz: Designing Solutions

Der gesamte Prozess basiert auf einem methodischen Ansatz, der die Nahrungskette von Nutzungskontexten über Ideenfindung, Strukturierung, Ablaufgestaltung bis hin zu User Interface, Informationsdesign und sensorischem Design umfasst.

Dieser Ansatz legt einen starken Fokus auf den rechten Teil der UX, während der linke Teil eher UI-Themen behandelt. Er ermöglicht eine systematische und iterative Entwicklung nutzerzentrierter Lösungen.

Fazit: Ganzheitliches Gestalten für erfolgreiche Zielerreichung

Die Gestaltung von Verhalten entlang von Aufgaben, Informationsaustausch und User Interfaces ist ein komplexer, aber essenzieller Prozess, um Lösungen zu schaffen, die Nutzer:innen wirklich unterstützen.

Wichtig ist das Verständnis, dass Ziele subjektiv sind, mentale Modelle die Erwartungen prägen und der Nutzungskontext die Rahmenbedingungen definiert. Aufgabenmodelle helfen, Prozesse präzise zu verstehen und zu optimieren. Der Informationsaustausch bildet die Grundlage für eine klare Kommunikation, während das User Interface die Schnittstelle zur Nutzung darstellt.

Nur durch ein ganzheitliches Vorgehen, kontinuierliches Testing und iterative Verbesserung entstehen nutzerzentrierte und innovative Lösungen, die nicht nur funktionieren, sondern auch Freude bereiten.

Wer diesen Weg verfolgt, gestaltet nicht nur Interfaces, sondern echtes Nutzerverhalten – und das ist der Schlüssel zum Erfolg.