Die Gestaltung digitaler Produkte und Services stellt eine komplexe Herausforderung dar, bei der nicht die Technik, sondern der Mensch im Mittelpunkt steht. Zentrale Grundlage bildet die menschzentrierte Gestaltung, die gemäß DIN EN ISO 9241-210 auf einem tiefen Verständnis der Nutzenden, deren Aufgaben und Kontexte basiert. Im Fokus steht dabei nicht nur die Anwendung von Methoden, sondern vor allem eine grundlegende Haltung sowie ein iterativer, lernorientierter Arbeitsprozess.

Ein strukturierter Ansatz wird durch einen Masterplan menschzentrierter Aktivitäten beschrieben – ein flexibles Werkzeug, das Unternehmen und Projektteams bei der Einführung und Umsetzung menschzentrierter Prozesse unterstützt. Dieser Masterplan basiert auf sieben Kernprinzipien, darunter:

- Verstehen vor Anforderungen: Bedürfnisse und Nutzungskontexte analysieren, bevor Anforderungen definiert werden.

- Iteratives Vorgehen: Gestaltung erfolgt in wiederholten Zyklen mit kontinuierlichem Feedback.

- Interdisziplinäre Zusammenarbeit: UX-Teams arbeiten eng mit Stakeholdern und Entscheidungsträgern zusammen.

- Frühe und kontinuierliche Einbindung der Nutzer*innen: Menschen werden als Experten ihrer eigenen Bedürfnisse ernst genommen.

- Flexibilität statt starre Modelle: Methoden und Tools werden an Projekt- und Organisationskontext angepasst.

Diese Prinzipien zielen darauf ab, nachhaltige und wirtschaftlich erfolgreiche Lösungen zu entwickeln, die echte Bedürfnisse adressieren und somit den Geschäftserfolg unterstützen. Die menschzentrierte Gestaltung ist somit nicht nur ein methodischer, sondern vor allem ein strategischer Erfolgsfaktor.

Hinweis:

Die DIN EN ISO 9241-210 beschreibt im Kontext von Usability, UX und User Research die Grundsätze der „Menschzentrierten Gestaltung interaktiver Systeme“. Die wichtigsten Punkte sind:

- Fokus auf den Nutzer: Ziel ist es, Systeme zu entwickeln, die die Nutzung effektiv, effizient und zufriedenstellend machen.

- Partizipation der Nutzer: Nutzer werden frühzeitig und kontinuierlich in den Gestaltungsprozess eingebunden.

- Kontextanalyse: Die Nutzungskontexte (Aufgaben, Umgebungen, Nutzermerkmale) werden genau analysiert und berücksichtigt.

- Iteratives Vorgehen: Die Gestaltung erfolgt in Zyklen, in denen Lösungen entworfen, getestet und verbessert werden.

- Ganzheitlicher Ansatz: Die gesamte User Experience wird berücksichtigt – nicht nur die reine Bedienbarkeit (Usability), sondern auch emotionale und ästhetische Aspekte.

- Interdisziplinäres Team: Die Entwicklung erfolgt im Zusammenspiel verschiedener Disziplinen (z. B. Design, Psychologie, Technik).

Diese Prinzipien stellen sicher, dass Produkte nicht nur funktionieren, sondern auch gerne genutzt werden – was wiederum den Geschäftserfolg unterstützt.

Die DIN EN ISO 9241-Reihe umfasst zahlreiche Normen rund um die Ergonomie der Mensch-System-Interaktion. Neben Teil 210 sind folgende besonders wichtig:

DIN EN ISO 9241-112 – Informationsdarstellung: Beschäftigt sich mit der visuellen Darstellung von Informationen auf Bildschirmen.

DIN EN ISO 9241-11 – Gebrauchstauglichkeit – Begriffe und Konzepte: Definiert Usability und beschreibt, wie sie im Nutzungskontext bewertet wird (Effektivität, Effizienz, Zufriedenheit).

DIN EN ISO 9241-110 – Grundsätze der Dialoggestaltung: Listet sieben Prinzipien für benutzerfreundliche Dialoge auf, z. B. Aufgabenangemessenheit, Selbstbeschreibungsfähigkeit, Steuerbarkeit.

Einführung in die Grundlagen der menschzentrierten Gestaltung

Die Grundlage für eine erfolgreiche Gestaltung von Lösungen, die Menschen wirklich nutzen und schätzen, sind folgende zentrale Themen:

- Verstehen kommt vor Anforderungen

- Verhalten gestalten

- Digitalisierung bedeutet Zusammenarbeit

- Kontinuierlich in der Zukunft der Benutzer arbeiten

- Grundhaltung, Mindset und Vorgehensweisen

- Erfolgsprinzipien

- Handlungsfelder menschzentrierter Aktivitäten

Diese Punkte bilden den Rahmen, innerhalb dessen menschzentrierte Gestaltung sinnvoll umgesetzt werden kann. Es geht dabei nicht darum, einzelne Methoden im Detail zu erlernen, sondern vielmehr darum, eine angemessene Haltung und ein tiefes Verständnis für die Prozesse zu entwickeln. Der Masterplan, den wir hier betrachten, ist ein Werkzeug, um diese Haltung in konkrete Handlungen zu übersetzen.

Der angesprochene Masterplan ist eine strukturierte Vorlage, die als Orientierung dient, um komplexe Prozesse oder Produkte zu planen und umzusetzen.

Die ISO-Norm 9241-210 als Grundlage des Masterplans UX

Wer sich mit menschzentrierter Gestaltung beschäftigt, wird unweigerlich auf die ISO 9241-210 stoßen. Diese Norm beschreibt Handlungsfelder und Prinzipien für die Gestaltung nutzerfreundlicher Systeme. Der Masterplan orientiert sich an diesen Vorgaben und erweitert sie um eine praktische Perspektive, wie die Prinzipien in Projekten lebendig werden können.

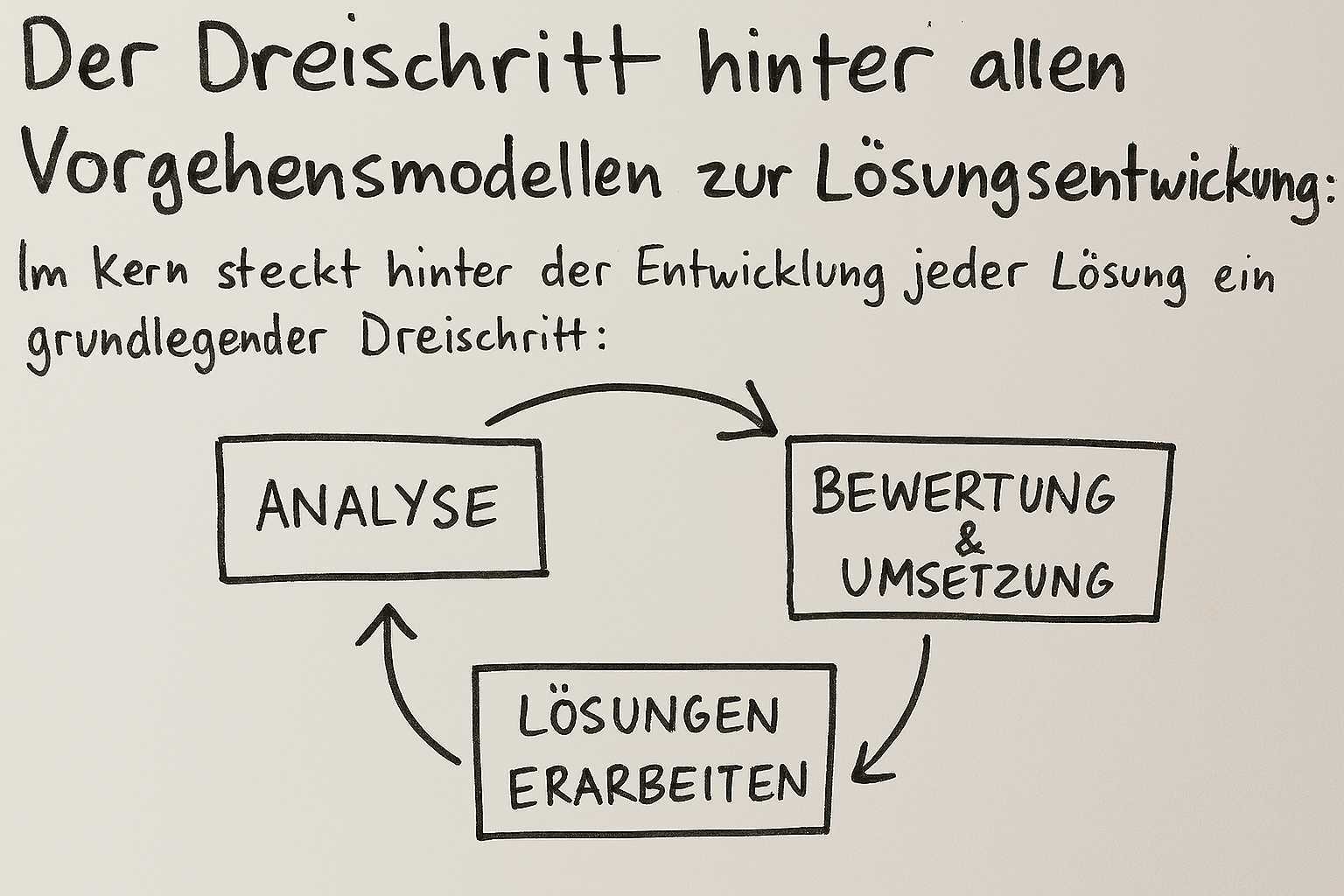

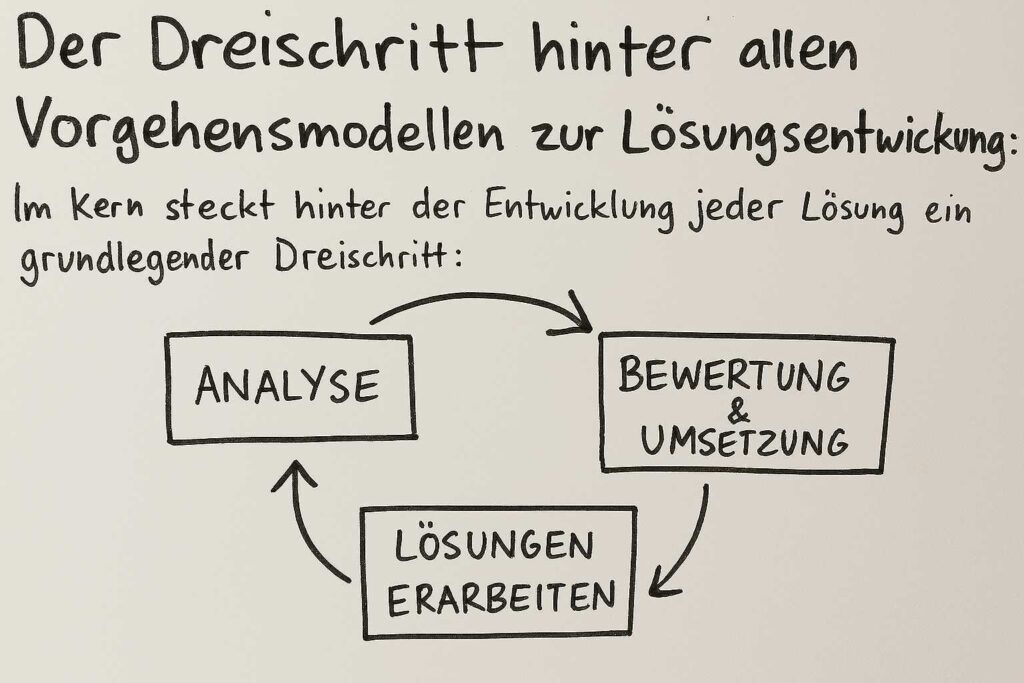

Der Dreischritt hinter allen Vorgehensmodellen zur Lösungsentwicklung

Im Kern steckt hinter der Entwicklung jeder Lösung ein grundlegender Dreischritt, der sich in vielen Disziplinen wiederfindet:

- Analyse: Verstehen, worum es geht – was ist das Problem, was sind die Bedürfnisse?

- Lösungen erarbeiten: Verschiedene Alternativen und Ansätze entwickeln.

- Bewertung & Umsetzung: Die Lösungen bewerten, auswählen, umsetzen und überprüfen.

Dieser Zyklus wiederholt sich iterativ, um die bestmögliche Lösung zu finden und kontinuierlich zu verbessern. Das gilt gleichermaßen für Softwareentwicklung, Produktdesign oder sogar für politische Konzepte. Es geht immer darum, den Kontext zu verstehen, kreative Lösungen zu entwickeln und diese im Dialog mit den Betroffenen zu validieren.

Beispiel aus dem Alltag: Der Fahrradkauf

Um den menschzentrierten Gestaltungsprozess zu verdeutlichen, kann man sich vorstellen, ein neues Fahrrad kaufen zu wollen.

Zunächst stellen sich Fragen wie:

- Für welche Strecken möchte ich das Fahrrad nutzen – Stadt, Landstraße, Berge?

- Soll es ein E-Bike sein oder ein klassisches Fahrrad?

- Wie komfortabel soll der Sattel sein?

- Brauche ich Stauraum, z. B. für Einkäufe oder Gepäckträger?

Diese Überlegungen gehören zur Analysephase, in der man die eigenen Bedürfnisse und Nutzungsszenarien hinterfragt. Danach schaut man sich verschiedene Fahrradtypen an, testet vielleicht sogar einige Modelle und vergleicht sie hinsichtlich Fahrgefühl, Ausstattung und Preis. Erst dann trifft man eine informierte Entscheidung und kauft das passende Rad.

Verstehen von Anforderungen trennen: Der Schlüssel zu tiefem Verständnis

Ein zentrales Thema in der menschzentrierten Gestaltung ist die Trennung von „Verstehen“ und „Anforderungen“. Was bedeutet das konkret?

Oft wird der Fehler gemacht, sich zu schnell auf Anforderungen zu stürzen, ohne das zugrundeliegende Problem wirklich zu verstehen. Anforderungen sind häufig nur vage formulierte Wünsche oder Forderungen, die nicht das eigentliche Bedürfnis oder Erforderniss widerspiegeln.

Um wirklich zielführend zu arbeiten, müssen wir viel tiefer in die Analysephase eintauchen und das Problem aus verschiedenen Perspektiven betrachten.

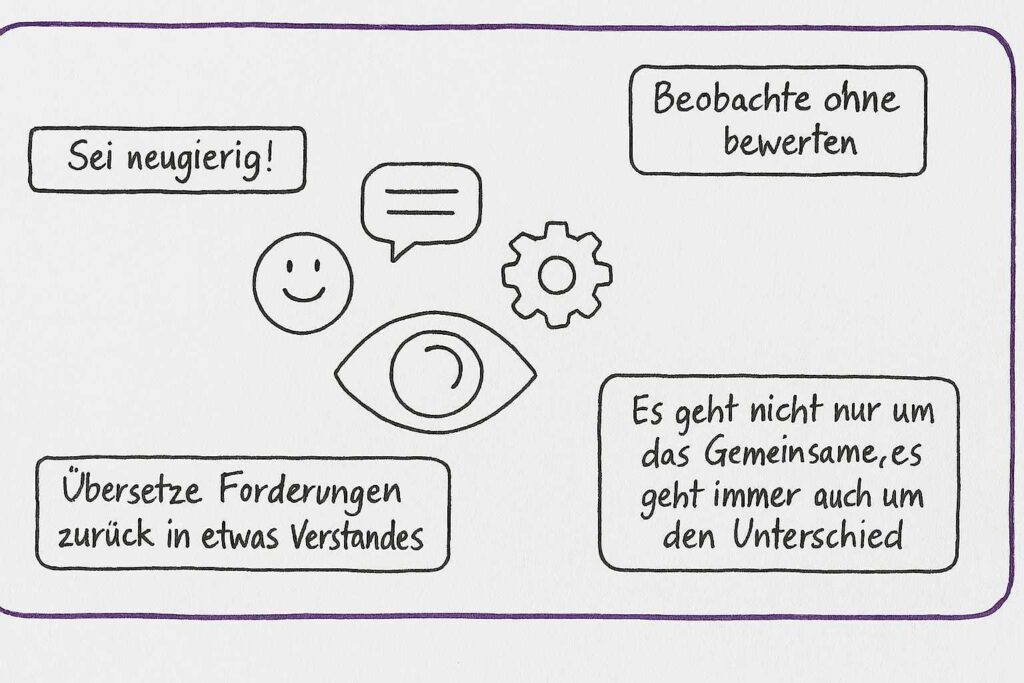

Vier zentrale Aspekte für tiefes Verstehen

Das tiefe Verstehen basiert auf vier wesentlichen Prinzipien:

- Sei neugierig: Öffne deinen Geist für neue Sichtweisen und vermeide voreilige Bewertungen.

- Beobachte ohne zu bewerten: Versuche, Situationen und Aussagen neutral wahrzunehmen, ohne sofort in eine Schublade zu greifen.

- Übersetze Forderungen in Bedürfnisse: Verstehe, was hinter den geäußerten Anforderungen tatsächlich steckt.

- Erkenne Unterschiede: Achte auf die Vielfalt der Nutzer und ihre individuellen Kontexte statt nur Gemeinsamkeiten zu suchen.

Neugier als Motor für Verständnis – Beobachten statt bewerten

Oft neigen wir dazu, Situationen sofort zu bewerten – etwa ob etwas gut oder schlecht, sinnvoll oder unsinnig ist. Diese voreilige Bewertung verhindert jedoch ein tiefes Verständnis. Stattdessen sollten wir uns angewöhnen, zunächst nur zu beobachten und Informationen neutral aufzunehmen, ohne sie sofort zu interpretieren oder zu bewerten.

Forderungen hinterfragen und übersetzen

Nutzer äußern selten ihre echten Bedürfnisse direkt. Stattdessen kommen oft Forderungen wie „Wir brauchen unbedingt Feature X“. Diese Forderungen gilt es zu hinterfragen und in das zugrundeliegende Bedürfnis zu übersetzen:

- Was ist das Ziel hinter der Forderung?

- Welche Probleme sollen gelöst werden?

- In welchem Kontext tritt das Bedürfnis auf?

In Meetings kann man diese Haltung üben, indem man nicht sofort auf die Lösung eingeht, sondern fragt: „Welchen Unterschied macht diese Lösung für die Nutzer? Was wird dadurch erreicht?“

Unterschiede erkennen und wertschätzen

Oft wird versucht, Nutzer in Persona-Gruppen zu pressen, um Gemeinsamkeiten zu identifizieren. Doch vorher gilt es, die Unterschiede zu verstehen:

- Erfahrungen und Wissen

- Physische Eigenschaften wie Körpergröße

- Einstellungen und Präferenzen

Erst wenn diese Unterschiede erkannt sind, kann man sinnvoll Gemeinsames ableiten, das alle Nutzergruppen berücksichtigt.

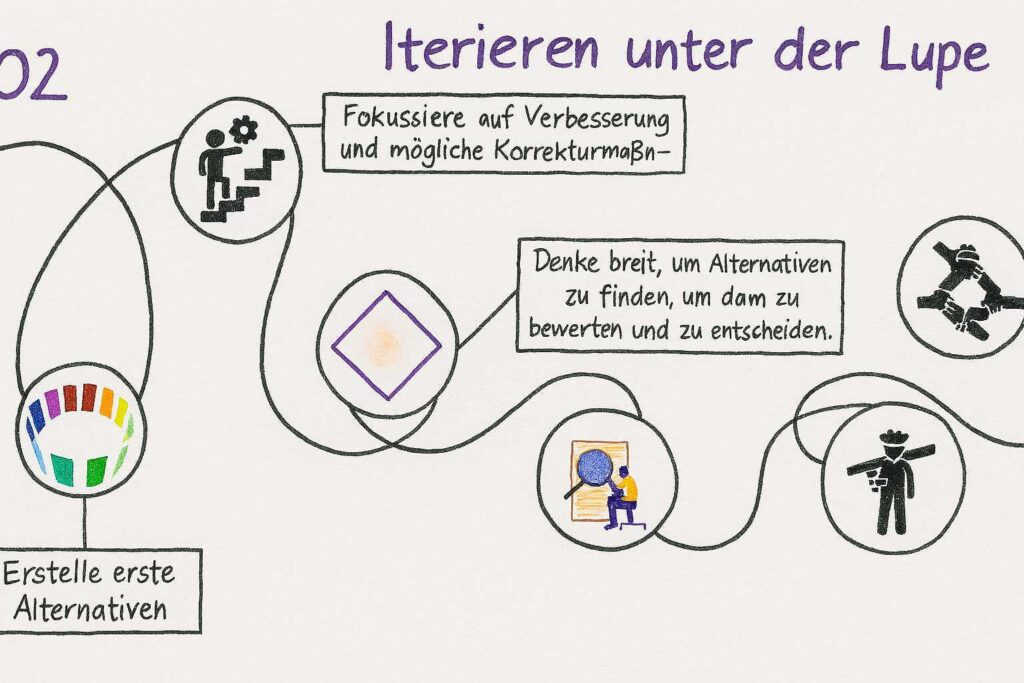

Kontinuierliches und wertorientiertes Iterieren

Iteratives Arbeiten ist in der digitalen Produktentwicklung ein Schlüssel zum Erfolg. Doch nicht jede Form von Schleifen oder Wiederholungen ist sinnvoll. Es geht um wertorientiertes, kontinuierliches Iterieren, das echten Fortschritt bringt.

Was macht eine gute Iteration aus?

Eine gute Iteration sollte folgende Kriterien erfüllen:

- Erfahrbare Alternativen schaffen: Nicht nur an der ersten Idee festhalten, sondern verschiedene Lösungsansätze entwickeln und vergleichen.

- Verbesserung fokussieren: Jede Iteration sollte zu einer Verbesserung führen, die umgesetzt wird.

- Ergebnisse sichtbar machen: Ergebnisse müssen so dargestellt werden, dass sie von allen Beteiligten verstanden und bewertet werden können.

- Offenheit für Kritik und Feedback: Ein konstruktiver Umgang mit Feedback ist essenziell.

- Aus Erfahrungen lernen: Früh scheitern, daraus lernen und besser werden.

Double Diamond Modell als Rahmen für Iterationen

Das Double Diamond Modell beschreibt den Prozess in zwei Phasen:

- Problemraum erweitern: Viele Perspektiven und Alternativen erkunden (Breitmachen).

- Problemraum eingrenzen: Durch Feedback und Validierung Entscheidungen treffen (Engmachen).

Dieses Muster wiederholt sich auch in der Lösungsphase: Alternativen entwickeln – bewerten – entscheiden. So entsteht ein strukturierter, iterativer Prozess, der stetig zu besseren Ergebnissen führt.

Teamarbeit und psychologische Sicherheit als Voraussetzung

Iteratives Arbeiten gelingt nur in einem Umfeld, das Teamarbeit und offene Kommunikation fördert. Wichtig ist:

- Gemeinsam statt einsam arbeiten

- Feedback geben und annehmen können

- Interdisziplinäre Zusammenarbeit nutzen

- Psychologische Sicherheit schaffen, damit auch kritische Stimmen gehört werden

Die Kultur und Atmosphäre im Team sind entscheidend dafür, ob konstruktive Kritik möglich ist und ob Fehler als Lernchance gesehen werden.

Echte Beteiligung und Einbindung in Projekten

Ein weiterer zentraler Punkt für menschzentrierte Gestaltung ist die echte Beteiligung aller relevanten Stakeholder im Projektverlauf. Dabei geht es nicht nur um die Nutzer, sondern auch um weitere Interessengruppen, inklusive Führungskräfte.

Wer gehört ins Projekt?

Im Projekt sollte man sich fortlaufend fragen:

- Wer muss wann beteiligt sein?

- Wer muss in Kontakt bleiben?

- Wie organisieren wir den Austausch und die Kommunikation?

Oft werden wichtige Personen ausgeschlossen, etwa weil man Angst vor Konflikten hat oder weil „sie immer quer schießen“. Dies führt häufig zu späterem Ärger und Mehraufwand. Ein Beispiel aus der Praxis zeigt, wie eine nicht eingeladene, aber einflussreiche Person nachträglich Konflikte verursachte, die zwei Jahre lang das Projekt belasteten.

Kontinuierliche Abstimmung und Ressourcenplanung

Es reicht nicht, nur gelegentlich zu kommunizieren. Im Projektplan müssen klare Zeiten, Räume und Ressourcen für Austausch und Feedback eingeplant werden. Nur so gelingt ein wirklicher Dialog und die Beteiligten können ihre Beiträge leisten.

Dies betrifft nicht nur Nutzer, sondern auch Führungskräfte. Diese sind oft schwer zu erreichen, obwohl ihre Einbindung entscheidend für die Akzeptanz von Entscheidungen ist. Eine gute Strategie ist, sie zumindest zeitweise an wichtigen Terminen teilhaben zu lassen, etwa am Ende eines Workshops, um die Ergebnisse mitzuerleben und zu verstehen.

Der UX-Masterplan als flexible Vorlage

Abschließend lässt sich sagen: Ein Masterplan ist keine starre Lösung, sondern eine flexible Vorlage, die individuell auf das Projekt angepasst werden muss. Sie gibt Orientierung, wie menschzentrierte Aktivitäten geplant und umgesetzt werden können, aber sie muss an die konkrete Realität des Projekts angepasst werden.

Typischerweise starten viele Projekte mit einer vorgefertigten Lösung, die „von oben herunterfällt“ und auf bereits erwartete Konzepte trifft. Ohne eine magnetische Anziehung in Richtung Verstehen wird diese Herangehensweise oft scheitern oder zumindest nicht optimal funktionieren.

Individuelles UX Vorgehen, statt einfaches Abarbeiten

Der UX Masterplan kann helfen, die einzelnen Schritte zu durchdenken und zu planen:

- Wie organisieren wir das Verstehen in unserem Projekt?

- Wann holen wir Annahmen von Stakeholdern ein?

- Wann machen wir User Research?

- Wie gestalten wir den Austausch und die Iterationen?

Diese Planung ist essenziell, um aus der Plaung und Konzeption eine wirksame und wertvolle Umsetzung zu machen.

Fazit: Menschzentrierte Gestaltung lebt von Haltung und kontinuierlichem Lernen

Der UX Masterplan menschzentrierter Aktivitäten bietet einen wertvollen Rahmen, um komplexe Projekte strukturiert und zielgerichtet zu gestalten. Doch der Erfolg hängt weit mehr von der Haltung, dem Mindset und der gelebten Zusammenarbeit ab als von starren Prozessen.

Neugier, tiefes Verstehen, kontinuierliches Iterieren, echte Beteiligung und ein offener Umgang mit Feedback sind die Grundpfeiler. Der UX Masterülan hilft dabei, diese Prinzipien in konkrete Handlungen zu übersetzen und im Projektalltag lebendig zu machen.

Wer diese Prinzipien beherzigt und den UX Masterplan als flexibles Werkzeug nutzt, schafft die Basis für Lösungen, die nicht nur technisch funktionieren, sondern auch von den Menschen angenommen und geschätzt werden.

Der nächste Schritt in diesem Prozess ist die vertiefte Auseinandersetzung mit dem Übergang vom Verstehen zu Anforderungen, um die Brücke zwischen Analyse und Umsetzung noch besser zu schlagen. Dies wird in zukünftigen Workshops weiter behandelt.