In der heutigen digitalen Welt steht die Gestaltung von Produkten und Services immer mehr im Zeichen der Menschen, die sie nutzen. Doch was bedeutet es eigentlich, wirklich für Menschen zu gestalten, und wie trägt dieser Ansatz zum Erfolg von Unternehmen bei? In diesem umfassenden Artikel möchte ich meine Erkenntnisse und Erfahrungen teilen, die ich in zahlreichen Projekten und Workshops gewonnen habe. Dabei geht es nicht nur um Methoden, sondern um eine grundlegende Haltung und ein Verständnis, das weit über das Übliche hinausgeht.

Der Fokus liegt darauf, wie wir Bedürfnisse von Menschen erkennen, verstehen und in die Entwicklung digitaler Produkte und Services integrieren können. Außerdem geht es darum, wie wir durch diese Ausrichtung nicht nur bessere Nutzererfahrungen schaffen, sondern auch nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg ermöglichen. Dabei beleuchten wir die Herausforderungen, Chancen und notwendigen Veränderungen in Organisationen und Projekten.

Warum ist es wichtig, für Menschen zu gestalten?

Der Ausgangspunkt für jede erfolgreiche digitale Lösung sind die tatsächlichen Bedürfnisse der Nutzenden. Egal, ob es sich um eine App, eine Webseite oder ein komplexes Service-System handelt: Der Mehrwert entsteht erst dann, wenn die Lösung tatsächlich hilft, Bedürfnisse zu erfüllen und Probleme zu lösen.

Oft wird die Entwicklung von digitalen Produkten jedoch aus einer rein technologischen oder geschäftlichen Perspektive betrachtet. Die Technologie wird als Mittel zum Zweck gesehen, um neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen, Prozesse zu automatisieren oder Daten zu monetarisieren. Dabei gerät der Mensch als Nutzer schnell aus dem Fokus.

Ein Umdenken ist notwendig: Menschen und ihre Bedürfnisse müssen ins Zentrum der Gestaltung rücken. Nur so entsteht nicht nur eine gute Nutzererfahrung, sondern auch ein nachhaltiger Wert für das Unternehmen.

Die Vielfalt menschlicher Bedürfnisse verstehen

Doch wie erkennen wir eigentlich, was Menschen wirklich brauchen? Hier hilft es, sich mit verschiedenen Bedürfnismodellen auseinanderzusetzen. Die wohl bekannteste Darstellung ist die Bedürfnispyramide von Maslow, die von den physiologischen Grundbedürfnissen bis hin zu Selbstverwirklichung reicht. Aber es gibt noch weitere, differenziertere Ansätze.

Marc Hassenzahl und Sarah Diefenbach haben in ihrem Buch Psychologie in der Produktgestaltung eine spannende Klassifikation vorgeschlagen, die acht zentrale Bedürfnisse beschreibt:

- Autonomie: Das Bedürfnis, selbstbestimmt und kontrolliert handeln zu können.

- Verbundenheit: Beziehungen und soziale Zugehörigkeit stehen im Mittelpunkt.

- Kompetenz: Die Möglichkeit, fähig und wirksam zu handeln.

- Stimulation: Das Verlangen nach Abwechslung und Anregung.

- Sicherheit: Schutz und Stabilität im Alltag.

- Bedeutsamkeit: Das Gefühl, wichtig und wertgeschätzt zu sein.

- Popularität: Anerkennung und soziale Sichtbarkeit.

- Körperlichkeit: Wohlbefinden im eigenen Körper und physische Erfahrung.

Diese Bedürfnisse bieten eine wertvolle Orientierung, um in Projekten gezielter auf die Nutzer einzugehen. In Workshops und Trainings erlebe ich immer wieder, wie überraschend vielfältig und tiefgreifend diese Bedürfnisse in verschiedenen Nutzungskontexten wirken.

Ein kleines Beispiel aus dem Alltag: Wenn ich meinen Rechner starte und eine Meldung erscheint, dass ich ihn neu starten soll, stellt sich sofort die Frage: Wie viel Kontrolle habe ich eigentlich noch? Bin ich autonom in meinem Handeln oder werde ich fremdgesteuert? Solche alltäglichen Situationen zeigen, wie eng Bedürfnisse und Technologie zusammenhängen.

Historischer Blick: Von der Technologiezentrierung zur Nutzerorientierung

Wenn wir zurückblicken, erkennen wir, dass viele Jahre lang vor allem die technische Machbarkeit im Mittelpunkt stand. Die Frage war meist: Was kann die Technologie leisten? Wie können wir sie möglichst effizient einsetzen? Die Nutzer mussten sich anpassen.

Doch die digitale Transformation hat diese Perspektive grundlegend verändert. Die zunehmende Vernetzung, Automatisierung und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz schaffen neue Möglichkeiten, aber auch neue Anforderungen an die Gestaltung.

Unternehmen begannen, ihre Wertschöpfungsketten neu zu denken und Kunden über verschiedene Touchpoints hinweg zu begleiten. Customer Experience wurde zum zentralen Thema, und Daten wurden zum „neuen Gold“. Dies eröffnete neue Geschäftsmodelle und Innovationspotenziale.

Doch trotz dieser Fortschritte blieb der Mensch oft im Hintergrund. Die Konsequenzen für die Arbeits- und Lebenswelt der Menschen wurden zunächst nur am Rande betrachtet.

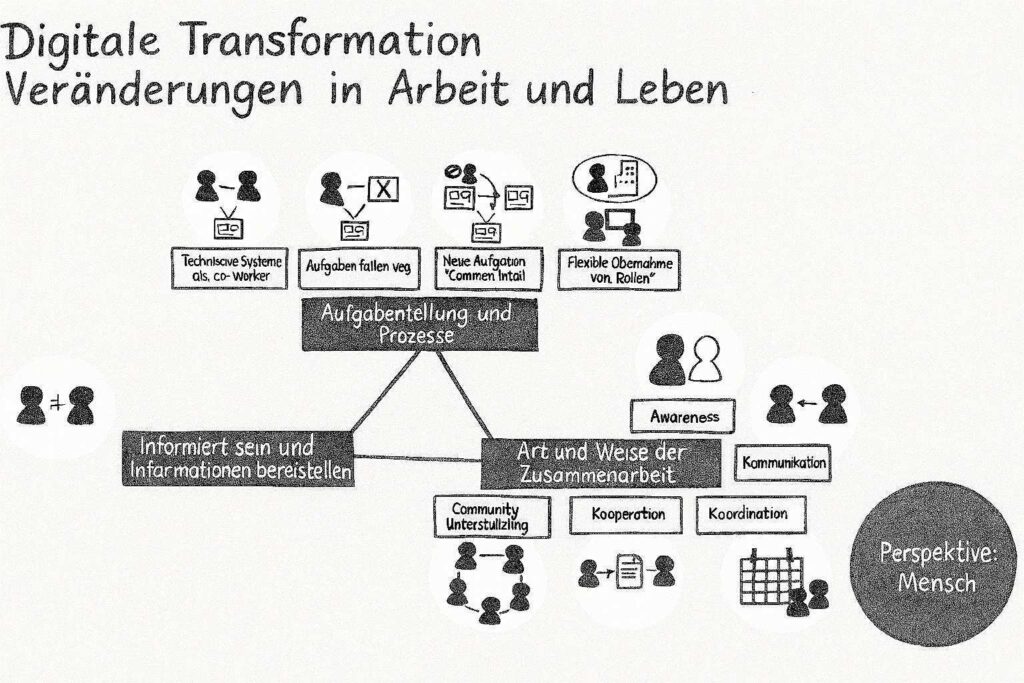

Veränderungen in Arbeit und Leben durch Digitalisierung

Die digitale Transformation verändert nicht nur Technologien und Geschäftsmodelle, sondern auch grundlegend, wie wir arbeiten und leben. Beispiele hierfür sind:

- Zusammenarbeit mit technischen Systemen, zunehmend auch mit KI.

- Wegfall oder Veränderung von Aufgaben durch Automatisierung.

- Neue Anforderungen wie ständige Anmeldung und Flexibilität in Rollen.

- Veränderte Kommunikations- und Koordinationsformen, z. B. durch Tools wie Doodle.

- Gemeinschaftliche Unterstützung in Communities, beruflich und privat.

Diese Veränderungen wirken sich auf allen Ebenen aus und machen deutlich, dass wir die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt stellen müssen, um nachhaltige Lösungen zu schaffen.

Die falsche Reihenfolge in Digitalisierungsprojekten

In vielen Digitalisierungsprojekten wird häufig die Reihenfolge eingehalten:

- Technologie auswählen und einsetzen.

- Geschäftsmodelle und Nutzungspotenziale definieren.

- Folgen für Menschen bedenken.

Diese Reihenfolge führt oft zu Problemen, weil die Auswirkungen auf die Nutzer erst spät oder unzureichend berücksichtigt werden. Die Folge sind Lösungen, die nicht den tatsächlichen Bedürfnissen entsprechen und daher nicht erfolgreich sind.

Ein besserer Ansatz ist es, mit den Menschen und ihren Bedürfnissen zu beginnen. Daraus ergeben sich Chancen und Risiken, die in Geschäftsmodellen abgebildet werden können. Erst danach folgt die Frage, wie Technologie diese Lösungen unterstützen kann.

Frühe und kontinuierliche Nutzerbeteiligung als Schlüssel zum Erfolg

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Beteiligung der später Betroffenen im gesamten Projektverlauf. Diese Beteiligung muss echt und umfassend sein, nicht nur ein Test am Ende der Entwicklung.

Frühes Einbeziehen ermöglicht es, Bedürfnisse und Herausforderungen zu erkennen, bevor teure Fehler entstehen. Es fördert auch die Akzeptanz und das Commitment der Nutzer.

In Unternehmen, die interne Software oder digitale Services für Mitarbeiter entwickeln, ist diese Beteiligung besonders wichtig. Betriebsräte und Human Resources können hier eine wichtige Rolle spielen, sind sich dieser Chance aber oft nicht bewusst.

Orientierung an menschzentrierten Qualitätszielen

Die Ausrichtung auf Menschen bedeutet auch, klare Qualitätsziele zu definieren, die über reine Funktionalität hinausgehen. Diese menschzentrierten Qualitätsaspekte umfassen:

- Usability: Wie einfach und effizient ist die Nutzung?

- User Experience: Welche emotionalen und ästhetischen Erlebnisse werden vermittelt?

- Barrierefreiheit: Sind die Lösungen für alle zugänglich, unabhängig von Fähigkeiten?

- Vermeidung von Schäden: Wie werden negative Auswirkungen und Risiken minimiert?

Diese Aspekte sollten frühzeitig in der Projektplanung berücksichtigt und durch entsprechende Aktivitäten und Ressourcen unterstützt werden.

Planung der Beteiligung: Wen, Wann und Wie?

Die Beteiligung von Menschen im Projekt sollte systematisch geplant werden. Dabei helfen drei Ebenen, die unterschiedliche Gruppen von Beteiligten adressieren:

- Entscheider: Diejenigen, die das Projekt finanzieren und strategisch lenken.

- Fachliche Experten: Personen mit tiefem Wissen zum Thema.

- Betroffene Nutzer: Menschen, die später die Lösung verwenden und von ihr beeinflusst werden.

Wichtig ist, alle Gruppen angemessen und rechtzeitig einzubeziehen. Ein Beispiel aus der Praxis zeigt, wie problematisch es sein kann, wenn kritische Stimmen ausgeschlossen werden: So kann dieser möglicherweise das gesamte PRojekt torpedieren.

Auch die Frage, wo und wie Beteiligung stattfindet, ist nicht zu unterschätzen. Räumlichkeiten, Atmosphäre und symbolische Bedeutungen können den Erfolg von Workshops und anderen Formaten maßgeblich beeinflussen.

Sinndimensionen der Beteiligung: Inhalt, Zeit und Soziales

Damit Beteiligung wirklich sinnvoll ist, müssen wir auf drei Dimensionen achten:

- Inhaltlich: Was soll erreicht werden? Welche Fragen und Themen stehen im Fokus?

- Zeitlich: Wie viel Zeit ist realistisch und notwendig, um gute Ergebnisse zu erzielen?

- Sozial: Wer ist dabei? Wie wird die Kommunikation gestaltet, um alle Stimmen zu hören?

Eine gute Agenda allein reicht nicht aus; es geht darum, eine Atmosphäre zu schaffen, in der Lernen und Austausch möglich sind.

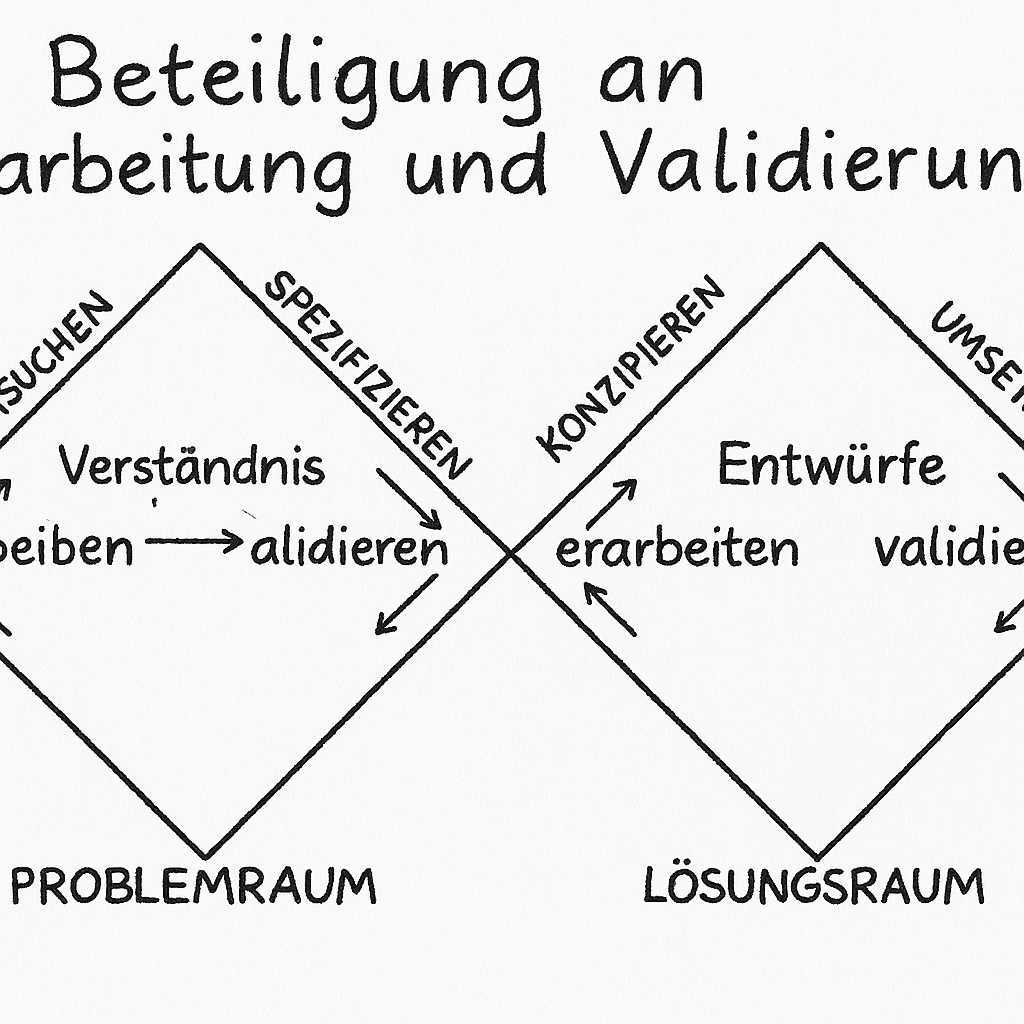

Iteration als Prozess des Lernens und Validierens

Ein zentrales Element in der menschzentrierten Gestaltung ist die iterative Arbeitsweise. Dabei geht es nicht nur darum, mehrfach Schleifen zu drehen, sondern gezielt zu lernen, zu validieren und Entscheidungen zu treffen.

Typischerweise folgt jede Iteration einem Ablauf:

- Erarbeitung eines Verständnisses, Entwurfs oder Konzepts.

- Validierung und Überprüfung der Annahmen.

- Entscheidung, wie es weitergeht – Auswahl von Alternativen.

Dieser Prozess sorgt dafür, dass wir immer wieder neue Perspektiven einnehmen, Varianten prüfen und so die beste Lösung finden. Ohne diese Iterationen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir an den Bedürfnissen der Menschen vorbeientwickeln.

Zusammenfassung: Für Menschen gestalten heißt, den Menschen in den Mittelpunkt stellen

Wenn wir die Gestaltung digitaler Produkte und Services wirklich für Menschen ernst nehmen wollen, dann bedeutet das:

- Frühes und kontinuierliches Verständnis der Bedürfnisse der Nutzer

- Entwicklung von menschzentrierten Qualitätszielen, die Usability, User Experience, Barrierefreiheit und Sicherheit umfassen.

- Systematische Einbeziehung aller relevanten Gruppen im Projekt – Entscheider, Fachleute und Betroffene.

- Sinnvolle Planung von Beteiligungsformaten hinsichtlich Inhalt, Zeit und sozialer Dynamik.

- Iterative Prozesse, die Lernen und Validierung ermöglichen.

- Ein Umdenken in der Reihenfolge der Digitalisierung: Vom Menschen ausgehend zu Geschäftsmodellen und Technologie.

Nur so schaffen wir es, digitale Lösungen zu entwickeln, die nicht nur technisch funktionieren, sondern echten Mehrwert für Menschen und Unternehmen bieten.